在现代社会,社交网络的普及让人们的互动方式发生了翻天覆地的变化。无论是微信、QQ,还是微博、抖音,这些平台不仅拉近了人与人之间的距离,也带来了许多新的社交现象。其中,拼多多助力无疑是近年来备受关注的一种。每当打开朋友圈,总会有那么几个朋友发来“拼多多助力”的链接,请求你帮忙点击。这种现象看似微不足道,却折射出当下社交互动中的诸多微妙关系。

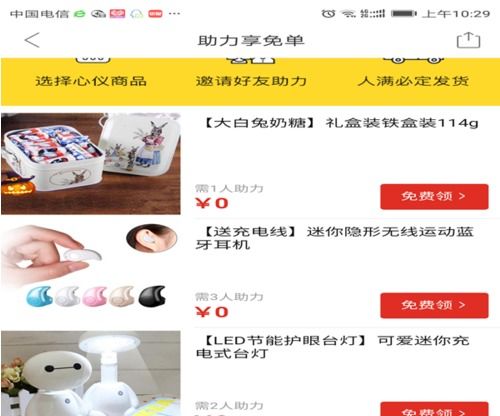

拼多多作为一家以“社交电商”为特色的平台,通过“砍价”、“助力”等互动方式迅速崛起。用户只需邀请好友点击链接,便能在短时间内获得优惠甚至免费的商品。这种模式无疑极大地激发了用户的参与热情,但也引发了不少争议。有人认为这是一种高效的营销手段,有人则觉得这是对友情的“绑架”。无论持何种观点,不可否认的是,拼多多助力已经成为许多人日常生活中难以回避的一部分。

在助力链接满天飞的背后,隐藏着怎样的社交逻辑和心理动机?为何总有人乐此不疲地发起助力请求,而另一些人则对此感到不胜其烦?这些问题值得我们深入探讨。

首先,从发起者的角度来看,拼多多助力无疑是一种低成本、高回报的获取方式。只需动动手指,发送几条链接,便有可能获得心仪的商品,这对于许多精打细算的消费者来说,无疑具有极大的吸引力。此外,通过邀请好友助力,还能在一定程度上增强彼此的联系,至少在短时间内,这种互动会让双方感受到一种“互帮互助”的温暖。

然而,对于被邀请者来说,情况则复杂得多。面对好友的助力请求,许多人往往会陷入两难的境地:帮忙吧,自己可能并不感兴趣,甚至觉得浪费时间;不帮吧,又担心伤了朋友之间的感情。于是,不少人选择了“委婉拒绝”或“视而不见”,但这并不能从根本上解决问题,反而可能让双方的关系变得尴尬。

更深层次的问题是,拼多多助力在一定程度上模糊了友情与利益的界限。友情本应是纯粹的、无私的,但在助力链接的频繁打扰下,这种纯粹性难免会受到质疑。有人甚至调侃道:“现在的友情,连拼多多都考验不过。”这种调侃背后,透露出的是对社交关系异化的无奈与反思。

当然,我们也不能一概而论,认为拼多多助力就一定是负面影响。在某些情况下,这种互动方式也能带来积极的效果。比如,有些人在助力过程中结识了新朋友,有些人则通过这种方式增进了与老友的联系。关键在于,如何把握好度,避免让利益驱动取代了友情的本质。

要解决这一问题,首先需要平台方进行合理的引导和规范。拼多多可以在设计助力活动时,更多地考虑用户体验,减少对社交关系的过度依赖。比如,可以设置每日助力次数上限,避免用户频繁打扰好友;也可以通过其他方式激励用户参与,减少对“助力”这一单一手段的依赖。

其次,用户自身也需要树立正确的社交观念。在发起助力请求时,应充分考虑好友的感受,避免过度打扰;在被邀请时,则可以根据自己的实际情况,选择适当的方式回应。友情需要经营,但绝不应以牺牲对方的感受为代价。

此外,社会各界也应加强对社交电商模式的监督和引导。通过媒体宣传、公众教育等方式,提高人们对社交互动中利益与友情界限的认识,避免让“拼多多助力”成为一种普遍的社会现象。

在具体操作上,可以借鉴一些成功的社交平台经验。比如,微信在处理朋友圈广告时,就采取了较为谨慎的态度,既保证了用户体验,又兼顾了商业利益。拼多多也可以借鉴这种方式,通过技术手段和规则设置,平衡好用户互动与商业推广之间的关系。

当然,任何一种新兴模式的出现,都会伴随着争议和挑战。拼多多助力也不例外。我们不应一味地否定或肯定,而应理性看待,从中找到改进和优化的空间。只有这样,才能让社交电商真正成为一种有益于用户、平台和社会的良性互动方式。

在这个过程中,用户的教育和引导尤为重要。许多人之所以对拼多多助力感到反感,很大程度上是因为缺乏对这种模式的了解和理解。通过科普宣传、用户培训等方式,可以帮助人们更好地认识拼多多助力的本质,从而更加理性地参与其中。

同时,平台方也应积极听取用户的反馈,不断优化产品设计和活动规则。比如,可以通过用户调研、数据分析等方式,了解用户在助力过程中的痛点和需求,针对性地进行改进。只有这样,才能让拼多多助力真正成为一种受欢迎的社交互动方式。

在未来的发展中,拼多多助力或许会面临更多的挑战和机遇。但无论如何,我们都应保持一颗理性和包容的心,既看到其中的问题,也看到其中的潜力。只有这样,才能让社交电商在健康、可持续的道路上不断前行。

总之,拼多多助力作为一种新兴的社交互动方式,既有其积极的一面,也有其需要改进的地方。关键在于,如何在保护友情纯粹性的同时,发挥其应有的商业价值。这需要平台、用户和社会各界的共同努力,只有这样,才能让拼多多助力成为一种真正意义上的“双赢”模式。