近年来,随着互联网的迅猛发展,各类网络平台如雨后春笋般涌现,吸引了大量用户。在这些平台上,粉丝狂刷行为屡见不鲜,引发了广泛的社会关注和争议。究竟这种行为是违规还是违法?这一问题不仅关乎平台管理,更涉及到法律界限和道德底线。

粉丝狂刷,通常指的是用户在短时间内大量发布评论、点赞、转发等行为,以提升某个内容或账号的曝光度。这种行为在某些情况下被视为对内容的支持和认可,但在更多情况下,却被质疑为数据造假、扰乱平台秩序。狂刷行为的背后,往往隐藏着复杂的利益链条,包括但不限于商业推广、流量变现等。

首先,从平台规则的角度来看,粉丝狂刷往往违反了平台的使用条款。大多数网络平台都有明确规定,禁止用户通过不正当手段刷量、刷粉。这种行为不仅破坏了平台的公平竞争环境,还可能导致其他用户的权益受损。例如,某些优质内容因狂刷行为被淹没,无法获得应有的关注和推荐。

然而,仅仅违反平台规则并不意味着违法。法律层面的界定更为严格。根据我国相关法律法规,虚假宣传、不正当竞争等行为才可能构成违法。具体到粉丝狂刷,如果这种行为是出于商业目的,且涉及到虚假宣传、误导消费者,那么就有可能触犯法律。例如,某些商家通过狂刷行为制造虚假繁荣,误导消费者购买其产品或服务,这种行为就涉嫌违法。

此外,粉丝狂刷还可能涉及到侵犯他人权益的问题。例如,某些用户通过狂刷行为恶意攻击他人,发布大量负面评论,这种行为不仅违反了平台规则,还可能构成侵权。根据我国《侵权责任法》,侵犯他人名誉权、隐私权等行为,需承担相应的法律责任。

然而,现实情况往往更为复杂。狂刷行为的界定和取证都存在一定难度。首先,平台方需要对狂刷行为进行有效识别和判定,这需要借助技术手段和人工审核相结合的方式。其次,即便识别出狂刷行为,如何取证、如何界定其违法性也是一个难题。毕竟,并非所有的狂刷行为都出于恶意,有些可能是出于对内容的真心喜爱。

从用户角度来看,粉丝狂刷行为也引发了不少争议。一方面,部分用户认为,狂刷行为有助于提升内容的曝光度,是表达支持的一种方式。另一方面,更多用户则认为,这种行为破坏了平台的公平性,影响了用户体验。尤其是对于那些依靠内容质量而非数据造假获得关注的用户来说,狂刷行为无疑是一种不公平竞争。

平台方在面对粉丝狂刷行为时,也面临着两难境地。一方面,平台需要维护公平竞争的环境,打击数据造假行为;另一方面,平台也需要考虑用户体验和商业利益。过于严格的打击措施可能会影响用户的活跃度,而过于宽松的管理则可能导致平台秩序混乱。

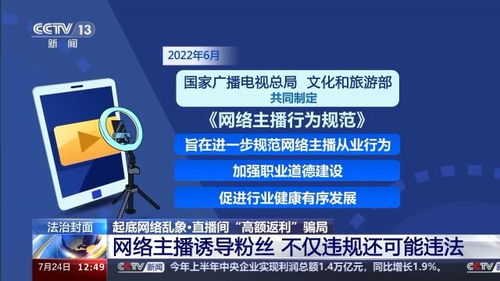

从长远来看,解决粉丝狂刷问题需要多方共同努力。首先,平台方应进一步完善规则,加大对狂刷行为的打击力度,同时提升技术手段,提高识别和处理的效率。其次,用户也应提高自身素质,自觉抵制数据造假行为,共同维护平台的公平性和健康发展。最后,相关部门应加强监管,制定更为明确的法律规定,为打击狂刷行为提供法律依据。

在法律层面,相关部门可以考虑出台更为细化的规定,明确粉丝狂刷行为的法律界限。例如,可以明确规定,何种程度的狂刷行为构成虚假宣传,何种行为构成不正当竞争,何种行为侵犯他人权益。通过明确的法律规定,不仅可以为平台管理提供依据,也可以为用户行为提供指引。

此外,社会各界也应加强宣传教育,提高公众对粉丝狂刷行为的认识。通过媒体宣传、教育培训等方式,让更多人了解狂刷行为的危害,自觉抵制这种行为。只有全社会共同努力,才能从根本上解决粉丝狂刷问题,营造一个健康、公平的网络环境。

在技术层面,平台方可以借助大数据、人工智能等技术手段,提升对狂刷行为的识别和处理能力。例如,可以通过分析用户行为模式、流量异常等数据,及时发现和处理狂刷行为。同时,平台也可以引入第三方机构进行监督和审核,确保管理的公正性和透明度。

用户自身也应提高警惕,避免被狂刷行为误导。在浏览内容时,应注重内容的质量而非单纯的数据指标。对于那些明显存在数据造假嫌疑的内容,应保持理性判断,不盲目跟风。只有用户自身具备辨别能力,才能从根本上减少狂刷行为的市场。

总之,粉丝狂刷行为是一个复杂的社会现象,既涉及到平台规则,也涉及到法律界限和道德底线。解决这一问题需要多方共同努力,平台方应加强管理,用户应提高素质,相关部门应加强监管,社会各界也应加强宣传教育。只有通过多方合力,才能营造一个健康、公平的网络环境,促进互联网的可持续发展。

在未来的发展中,随着技术的不断进步和法律法规的不断完善,相信粉丝狂刷问题将得到有效解决。届时,网络平台将更加注重内容的质量和用户的真实体验,而非单纯的数据指标。这对于提升互联网的整体质量,促进其健康发展,无疑具有重要意义。