在当今的互联网时代,直播和短视频平台的兴起带动了一种新的文化现象——粉丝为喜爱的主播狂刷礼物。这种现象背后,真的是单纯的爱心奉献吗?还是隐藏着更为复杂的动机和利益链条?探讨这一问题,不仅有助于我们更深入地理解粉丝经济,也能引发对网络文化和社会心理的深刻反思。

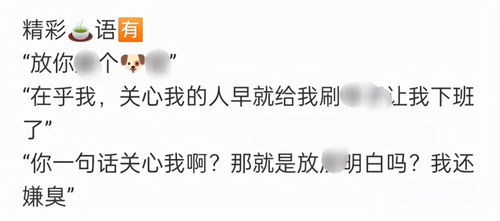

首先,粉丝刷礼物的行为表象看似简单,实则复杂。粉丝通过赠送虚拟礼物,表达对主播的喜爱和支持。这种互动方式,表面上充满了温情和友爱,似乎是一种无私的奉献。然而,深入剖析不难发现,粉丝的心理动机远不止于此。有的是出于对主播才艺的欣赏,有的则是希望通过刷礼物获得主播的关注和互动,甚至有的粉丝将刷礼物视为一种社交地位的象征。

其次,主播与平台之间的利益关系也是不可忽视的因素。主播通过粉丝赠送的礼物获得收益,而平台则从中抽取一定比例的分成。这种商业模式使得主播和平台都有强烈的动机去鼓励粉丝刷礼物。主播会通过各种方式,如才艺展示、互动游戏、情感交流等,激发粉丝的打赏欲望。平台则会推出各种活动和奖励机制,进一步刺激粉丝的消费行为。

然而,粉丝刷礼物的行为并非完全理性。心理学研究表明,人们在网络环境中的行为往往会受到群体效应和情绪感染的影响。当看到其他粉丝纷纷刷礼物时,个体很容易产生从众心理,认为自己也应该参与其中。此外,主播的赞美和感谢,也会让粉丝产生一种被认可和重视的满足感,进而更加积极地刷礼物。

经济因素也在一定程度上影响了粉丝的打赏行为。对于一些经济条件较好的粉丝来说,刷礼物可能只是日常消费的一部分,他们更注重的是通过这种方式获得心理上的满足和社交上的认同。而对于经济条件一般的粉丝,刷礼物可能会带来一定的经济压力,甚至引发过度消费的问题。

社会文化背景同样对粉丝刷礼物的行为产生了深远影响。在现代社会,人们越来越注重精神层面的满足和情感上的寄托。直播和短视频平台为主播和粉丝提供了一个虚拟的社交空间,粉丝通过刷礼物,不仅表达了对主播的支持,也在一定程度上满足了自身的社交需求和情感寄托。

法律法规和道德规范在这一现象中扮演着重要角色。尽管粉丝刷礼物是自愿行为,但平台和主播应当遵守相关法律法规,不得诱导粉丝进行过度消费。同时,粉丝也应保持理性,避免因盲目追星而造成不必要的经济负担。

教育引导的重要性也不容忽视。学校和家庭应加强对青少年的网络素养教育,帮助他们树立正确的消费观念和价值观,理性看待网络文化现象,避免盲目跟风和过度消费。

媒体的责任同样不容小觑。媒体应客观报道和评论粉丝刷礼物的现象,避免过度渲染和炒作,引导公众理性看待这一现象,形成健康、文明的网络文化氛围。

技术手段的应用也在一定程度上能够规范粉丝刷礼物的行为。平台可以通过技术手段,如设置打赏上限、提醒用户理性消费等,防止粉丝过度打赏。同时,加强对主播的管理,杜绝诱导打赏等违规行为。

粉丝自身的自我调节也是关键。粉丝应认识到,刷礼物只是一种表达支持的方式,不应成为生活的负担。理性消费,保持独立思考,才能在网络文化中找到真正的乐趣和满足。

综上所述,粉丝狂刷礼物这一现象,看似简单,实则复杂。它不仅涉及粉丝的心理动机、主播与平台的利益关系,还受到社会文化背景、法律法规、教育引导等多方面因素的影响。只有多方共同努力,才能营造一个健康、文明的网络环境,让粉丝经济在理性与规范中健康发展。

在这一过程中,我们每个人都是参与者,也是见证者。通过理性思考和实际行动,我们共同推动网络文化的进步,让爱心奉献真正回归其本质,成为一种纯粹而美好的情感表达。