QQ刷赞行为与账户冻结的关联,本质上是平台规则与用户利益边界的博弈。在社交网络高度渗透日常生活的当下,QQ作为国内早期即时通讯工具的延伸,其社交生态中的“点赞”互动不仅是情感表达载体,更衍生出流量价值与虚荣需求。然而,当用户试图通过“刷赞” shortcut 突破自然增长规律时,往往触碰了平台风控的红线,账户冻结的案例屡见不鲜。这种冲突背后,隐藏着平台治理逻辑、用户心理诉求与技术监管手段的多重博弈。

QQ刷赞的核心风险在于其“非自然流量”属性。正常社交场景中,用户的点赞行为往往基于内容质量、情感共鸣或社交关系链,具有分散性、随机性和真实性特征。而“刷赞”则通过第三方工具、人工众包或机器脚本等手段,在短时间内集中制造虚假点赞数据,破坏了平台的内容分发机制与社交信任体系。腾讯作为QQ的运营方,其核心诉求始终是维护健康、真实的社交生态——虚假流量不仅会误导用户对内容价值的判断,更会影响广告投放效果、损害平台商业信誉,因此必然将“刷赞”列为重点打击对象。从技术层面看,平台风控系统会通过多维度数据监测识别异常行为:例如短时间内大量集中点赞(如1分钟内给同一用户50条动态点赞)、跨设备异地登录频繁操作、点赞对象集中于低质营销号等,这些行为模式与自然用户行为特征存在显著差异,达到风险阈值后便会触发账户冻结机制。

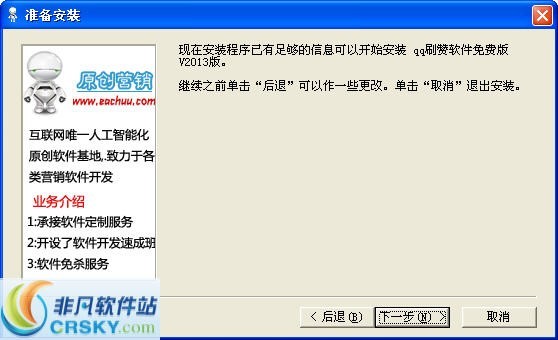

用户对“QQ刷赞是否必然导致冻结”的疑问,实则源于对平台规则模糊性的误解。事实上,平台对“刷赞”的打击并非“一刀切”,而是基于行为严重程度采取阶梯式处置:轻微异常(如偶尔使用小号互赞)可能仅收到警告或功能限制,而系统性、规模化的刷赞行为(如使用自动化工具批量操作)则直接导致账户冻结。值得注意的是,账户冻结的触发不仅取决于单次行为,更关注行为模式的持续性。曾有用户反馈“仅刷了一次赞就被冻结”,这往往是因为该账户此前存在其他违规记录(如使用外挂、发布垃圾信息),或此次刷赞的操作特征(如使用已被标记的第三方工具)被系统判定为恶意行为。此外,关联账户风险也不容忽视:若同一设备/IP登录多个账号进行刷赞,可能被认定为“团伙操作”,导致所有关联账户连带封禁。

从用户动机视角分析,QQ刷赞背后折射出社交焦虑与流量崇拜的双重驱动。在“点赞数=受欢迎度”的隐性评价体系下,部分用户为满足虚荣心或提升社交形象,选择通过刷赞制造虚假繁荣;而微商、自媒体等商业用户则试图通过刷赞营造“内容受欢迎”的假象,吸引真实流量。然而,这种“捷径”本质上是对社交价值的透支——虚假点赞无法转化为真实的社交关系或商业转化,反而因账户冻结导致前期积累的社交资产(好友、群聊、内容)付诸东流。更关键的是,QQ账户已从单纯的社交工具延伸至支付、办公、娱乐等多场景,绑定着用户的身份信息、支付记录与社交关系,一旦被冻结,可能引发连锁反应:如无法接收重要消息、影响线上办公协作,甚至导致支付功能受限,损失远超“刷赞”带来的短期收益。

平台治理与用户需求的平衡,始终是社交生态健康发展的核心议题。腾讯近年来持续升级风控技术,引入AI行为分析、设备指纹识别等手段,使“刷赞”的隐蔽性空间不断压缩。但与此同时,平台也在探索“正向激励”机制,通过优质内容推荐、创作者扶持计划等方式,引导用户通过自然互动获得认可。对普通用户而言,与其在“刷赞”的灰色地带冒险,不如回归社交本质——真实的情感连接与有价值的内容输出,才是社交关系长久的基石。对于商业用户而言,合规运营、深耕内容质量,才是实现可持续发展的正途。

QQ刷赞与账户冻结的博弈,本质是技术规则与人性欲望的碰撞。在算法日益精准的今天,任何试图突破平台规则的行为,都可能面临“失联”的高昂代价。唯有尊重社交生态的真实性逻辑,才能让每一个点赞都承载真实的情感价值,让社交回归“连接”的本质。