QQ刷赞为什么数量这么少?这个问题背后,是社交平台生态的深层变革与用户行为逻辑的重构。在QQ的社交场景中,点赞曾是最轻量级的互动符号,承载着用户对内容的认可与社交关系的维系。然而近年来,无论是个人主页的动态点赞数,还是群聊、空间中的点赞互动,刷赞现象的频次与规模均显著下降。这种变化并非偶然,而是平台机制、用户需求、技术限制与社交生态共同作用的结果。

平台风控机制的升级是压缩QQ刷赞空间的核心因素。作为腾讯旗下的核心社交产品,QQ始终将“真实社交”作为生态底色。近年来,其智能风控系统对异常点赞行为的识别能力大幅提升。例如,系统会通过分析点赞行为的频率、来源设备、操作轨迹等维度,判定是否存在“批量点赞”“非自然点击”等违规行为。一旦识别,轻则限制账号的点赞功能,重则直接封禁。这种“零容忍”策略使得传统刷赞工具的生存空间被极大压缩——过去通过脚本或第三方软件实现的“一键百赞”,如今往往在触发风控预警后迅速失效,导致刷赞数量难以突破平台设定的安全阈值。此外,QQ还强化了“社交关系权重”在点赞机制中的作用:非好友、无互动记录的账号点赞,其权重远低于真实社交关系链内的互动,这也使得“无差别刷赞”的实际效果大打折扣。

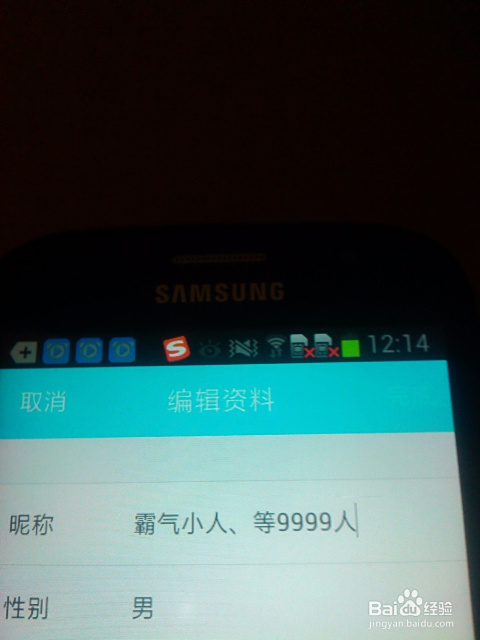

用户对“点赞价值”的认知转变,进一步降低了刷赞的需求。早期社交平台中,点赞数常被视为“受欢迎程度”的直观体现,用户为营造“高人气”形象,会通过刷赞提升数据表现。但随着用户社交素养的提升,这种“数据焦虑”逐渐消退。年轻一代用户更倾向于将点赞视为“真实情感的表达”,而非社交攀比的工具。在QQ的Z世代用户群体中,“过度点赞”甚至可能被贴上“虚假”“刻意”的标签,反而损害个人形象。同时,QQ空间、动态等场景的内容形态日趋多元,从图文到短视频、Vlog,用户更倾向于通过“评论”“转发”等深度互动表达态度,而非用点赞“刷存在感”。这种“重质轻量”的互动倾向,使得刷赞失去了原有的“社交价值”,用户自然减少了对“数量堆砌”的追求。

技术层面的限制,也让QQ刷赞的“性价比”持续走低。一方面,QQ客户端对第三方接口的管控日益严格,过去依赖的“开放协议”或“非官方API”大多失效,刷赞工具的开发与维护成本大幅增加。另一方面,即使通过非法渠道获取的点赞,也面临“显示延迟”“数据异常”等问题——例如,部分刷赞数据因未通过平台审核,最终不会在用户主页显示,导致“刷了也白刷”。更关键的是,QQ的算法推荐机制已从“数据导向”转向“互动质量导向”。高点赞数但低评论、转发的内容,会被判定为“低质量内容”,从而降低在社交流中的曝光。这意味着,单纯追求点赞数量的“刷赞行为”,不仅无法带来预期的社交收益,反而可能让内容被“降权”,形成“越刷越没流量”的恶性循环。

社交生态的演变,则从根本上动摇了刷赞的存在基础。QQ的社交场景已从早期的“泛娱乐化”向“垂直化、圈层化”转型。兴趣社群、学习小组、游戏战队等场景中,用户更看重“内容的专业性”与“互动的深度”,而非简单的点赞数量。例如,在某个游戏攻略群中,一篇高价值的攻略即使点赞数不多,也会因被频繁讨论、收藏而获得认可;相反,一篇通过刷赞获得“高人气”的灌水内容,反而会被群成员视为“垃圾信息”。这种“圈层化社交”的逻辑,使得“点赞”的社交符号意义被稀释——用户更在意“被同好认可”,而非“被陌生人点赞”。此外,微信、抖音等平台的崛起,也分流了QQ的“社交炫耀需求”。用户更倾向于在微信朋友圈展示“精致生活”,在抖音发布“高传播度内容”,QQ的社交属性逐渐回归“熟人轻互动”,刷赞在这一场景下的必要性自然降低。

QQ刷赞数量的减少,本质是社交平台从“数据竞赛”向“价值回归”的必然结果。对用户而言,放弃刷赞意味着更真实的社交体验;对平台而言,打击刷赞则是对“健康生态”的守护。未来,随着AI技术的进一步发展,平台对异常行为的识别将更加精准,刷赞的生存空间或将继续被压缩。而对于用户而言,与其执着于虚拟的点赞数量,不如通过优质内容与真诚互动,构建真正有价值的社交连接——这或许才是QQ刷赞现象减少背后,最值得深思的社交启示。