QQ刷赞一元是真的可行吗?这个问题在社交网络运营和流量变现的语境下,早已不是简单的“是”或“否”能回答的。当“一元”这个价格标签与“QQ刷赞”绑定,背后折射的是社交数据产业链的底层逻辑、平台规则的博弈,以及用户对“社交价值”的认知偏差。要拆解其可行性,需从成本结构、技术实现、监管风险和真实价值四个维度切入,才能看清这个看似“低价高效”的服务,究竟是一场商业噱头,还是灰色地带的生存游戏。

一、“一元刷赞”的成本悖论:低价背后的账本

“一元”这个价格点极具冲击力——在QQ生态中,一个普通动态点赞的市场价通常在0.5元到2元不等,而“一元”直接踩在行业均价下限,甚至低于部分平台的起步价。这不禁让人怀疑:服务商如何盈利?答案藏在“成本”的拆解里。

QQ刷赞的核心成本并非“点赞”这个动作本身,而是“模拟真实用户”的成本。一个有效的QQ账号,需要满足基础要素:注册时间超过3个月、有动态历史、好友数量在50-200之间(非僵尸粉)、IP地址与归属地匹配。这类“养号”成本,每个账号至少需要0.3-0.5元(包含手机卡、IP代理、人工养号的时间成本)。其次,点赞行为需要规避平台检测——同一IP短时间内频繁点赞、无互动记录的账号集中点赞,都会触发风控。为此,服务商需使用动态IP池(每次点赞切换不同IP)、模拟人类操作延迟(0.5-2秒间隔)、穿插“浏览-点赞-评论”的混合行为。这些技术工具的月租成本,占服务商总成本的30%-40%。

再叠加平台抽成(部分第三方平台抽成10%-15%)、客服和售后成本,单次“一元点赞”的利润空间已被压缩至极限。更关键的是,当用户需求量增大(如刷1000个赞),服务商需调用数百个账号,此时“养号成本”和“技术成本”会随规模线性增长,很难通过“薄利多销”实现盈利。因此,“一元刷赞”更像是一种引流策略——用低价吸引用户首次下单,再通过“增值服务”(如刷评论、涨粉丝、空间访问量)实现二次变现。从这个角度看,“一元”并非真实成本,而是获客的“诱饵”,其短期可行,但长期难以为继。

二、技术实现:从“机器点赞”到“真人矩阵”的进化

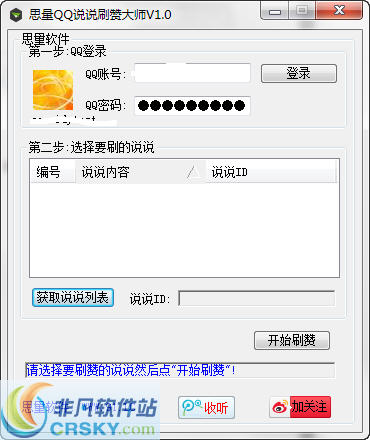

早期QQ刷赞依赖“脚本批量操作”,用程序模拟账号登录,一键给目标动态点赞。这种方式成本低(单次成本仅需0.1元),但致命缺陷是“痕迹明显”:同一IP下数百个账号同时点赞、点赞时间精确到秒、账号无任何社交行为,极易被QQ的风控系统识别,导致账号被封、点赞失效。

为规避检测,服务商近年转向“真人矩阵”模式。所谓“真人矩阵”,并非真实用户手动点赞(成本过高),而是通过“兼职任务平台”招募大量“底层用户”,以“完成简单任务赚零钱”为诱饵,引导他们对指定动态进行点赞。具体流程是:服务商开发任务平台(或接入现有众包平台),发布“QQ点赞任务”(报酬0.1-0.2元/次),兼职用户通过手机APP领取任务,用自己的QQ账号完成点赞。服务商从中赚取差价(0.8-0.9元/次),同时用“真人操作”规避了机器脚本的机械性。

这种模式下,“技术可行”的前提是“兼职用户的供给量”。据行业数据,这类兼职平台日均活跃用户超50万,其中30%为学生和低线城市待业人群,他们对“零成本赚钱”的需求强烈,成为点赞任务的“主力军”。服务商通过“IP属地随机化”“账号行为模拟化”(兼职用户需先浏览目标动态3秒再点赞),进一步降低了被识别的风险。但技术始终滞后于平台升级——QQ近年引入“行为序列分析”算法,通过用户点赞的“时间间隔-互动对象-内容类型”等数据,判断是否为“任务型点赞”。一旦算法模型迭代,“真人矩阵”的存活空间将被压缩。

三、监管与风险:平台的“围剿”与用户的“反噬”

QQ作为腾讯旗下的核心社交产品,对“刷赞”等数据造假行为一直持零容忍态度。其监管逻辑分为三个层级:实时风控(通过算法拦截异常点赞行为)、事后追溯(对高赞动态进行人工审核,查证点赞账号的真实性)、账号处罚(对刷赞用户和被刷账号进行封禁、降权处理)。2022年腾讯安全报告显示,QQ平台每月清理“异常点赞账号”超200万个,日均拦截虚假点赞请求1.2亿次。

对用户而言,“一元刷赞”的“可行性”建立在“不被发现”的基础上,但风险远高于收益。首先是账号安全风险:服务商要求用户提供QQ账号密码和“设备授权”,部分服务商会趁机盗取账号信息,进行盗号、诈骗或贩卖好友列表。其次是功能失效风险:即便点赞成功,一旦被平台判定为“虚假互动”,点赞数会被清零,动态权重下降(影响自然流量曝光),甚至导致账号被标记为“异常用户”。更隐蔽的风险是社交信任透支:当朋友圈充斥着“千赞动态”,用户对“社交价值”的判断会失真——真正优质的内容被淹没,虚假数据反而成为“社交货币”,这种“劣币驱逐良币”的现象,最终会破坏整个QQ生态的互动真实性。

对服务商而言,“一元刷赞”的商业模式游走在法律灰色地带。根据《网络安全法》和《互联网信息服务管理办法》,提供“刷赞”服务属于“数据造假”,扰乱市场秩序,情节严重者可面临行政处罚。2023年浙江某地警方就破获一起“QQ刷赞产业链”,涉案金额超千万元,主要嫌疑人因“非法经营罪”被判处有期徒刑。这说明,“一元刷赞”的短期可行,无法掩盖其长期的法律风险。

四、真实价值:当“点赞数”成为伪需求

用户选择“一元刷赞”,本质是对“社交价值”的焦虑——在QQ这个以“年轻用户”为主的社交场域,点赞数、评论数、访客量等数据,被视为“受欢迎程度”的直接体现,甚至影响人际关系中的“话语权”。但这种认知存在致命缺陷:虚假数据无法转化为真实社交资本。

社交心理学研究表明,人类对“他人评价”的敏感度,源于对“群体认同”的需求。但当点赞数据来自“机器脚本”或“兼职用户”,这种“认同”是空洞的——你不会因为一个“千赞动态”而获得真实的友谊或合作机会,反而可能因数据造假被朋友看轻。更关键的是,平台算法正在“去数据化”——QQ近年调整了“朋友动态”的排序逻辑,不再单纯以点赞数为权重,而是结合“互动深度”(评论、转发、私聊)、“关系亲密度”(聊天频率、共同好友)等维度,优先展示“真实互动”的内容。这意味着,刷赞带来的“曝光红利”正在消失,即便你花一元刷了100个赞,也可能无法让更多朋友看到你的动态。

从行业角度看,“一元刷赞”的泛滥,本质是“流量经济”的畸形产物——当平台将“数据指标”与“商业价值”过度绑定(如公众号粉丝数、空间点赞量影响广告分成),用户便会产生“数据焦虑”,进而转向灰色渠道“美化数据”。但真正的社交价值,从来不是“刷”出来的,而是优质内容、真诚互动和长期关系积累的结果。

结语:可行性的真相,藏在“真实”二字里

“QQ刷赞一元是真的可行吗?”答案逐渐清晰:从商业成本看,它是引流噱头;从技术实现看,它是灰色博弈;从监管风险看,它是高危游戏;从真实价值看,它是伪需求陷阱。短期或许能通过“一元”买到几个点赞,但长期透支的是账号安全、社交信任和平台生态的健康发展。

对普通用户而言,与其纠结“如何刷赞”,不如思考“如何产出值得被点赞的内容”;对平台而言,与其被动“围剿”,不如主动重构“社交价值”的评价体系——让真实互动成为主流,让优质内容自然生长。毕竟,社交的本质是“人与人的连接”,而非“数字的堆砌”。当“点赞”回归其本真意义——对内容的认可、对情感的共鸣,那时,“刷赞”将失去存在的土壤,而“一元”的标签,也终将成为社交史上的一个笑谈。