在QQ社交生态中,“访客记录”与“说说互动”始终是衡量用户社交活跃度的重要指标,这种需求催生了“QQ刷访客说说赞软件”的灰色产业链。这类软件打着“快速提升社交存在感”“轻松打造高人气形象”的旗号,吸引着追求虚荣或营销引流的用户。但当我们剥离营销话术,深入分析其技术原理、平台规则与社交本质时,会发现这类所谓的“有效”实则充满局限与陷阱——短期数据的虚假繁荣,往往以牺牲长期社交信任与账号安全为代价。

一、用户对“有效”的认知误区:数据≠社交价值

多数用户选择刷软件的核心诉求,是通过“高访客量”“多点赞评论”获得心理满足或营销优势。这种认知将“社交数据”等同于“社交价值”,却忽略了两者本质的区别。QQ的访客记录本质是用户行为的自然痕迹,而说说点赞则是内容与情感共鸣的体现。当软件通过模拟访问、批量点赞制造虚假数据时,这些“数据”只是没有灵魂的数字堆砌,无法转化为真实的社交连接。

例如,某微商用户通过刷软件将说说点赞量从几十提升至上千,看似提升了产品可信度,但潜在客户点进主页看到的却是“访客列表”中大量陌生、无互动痕迹的账号,反而会因数据异常产生警惕。社交心理学研究表明,人类对“真实性”有本能的判断,虚假数据在真实互动面前往往不堪一击——真正的社交影响力,从来不是刷出来的“数字泡沫”,而是基于内容质量与真实关系的沉淀。

二、技术原理与平台反制的博弈:短期效果难持续

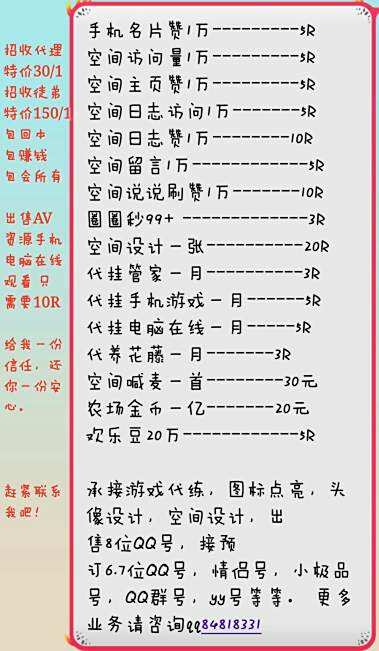

QQ刷访客说说赞软件的“有效性”,建立在对抗平台算法的基础上。其核心技术无非两类:一是通过模拟客户端请求(如伪造设备ID、IP地址)批量访问用户空间或点赞说说;二是利用QQ开放接口的漏洞(如旧版OAuth授权)实现自动化操作。这类手段在平台反作弊机制不完善的初期或许能蒙混过关,但随着QQ算法升级(如图形验证码、行为轨迹分析、设备指纹识别),其生存空间已被急剧压缩。

平台对刷量行为的打击是动态且严厉的:从早期的“数据清零”到如今的“阶梯式封号”(如限制访客功能、冻结说说发布权限,甚至永久封禁),软件使用者始终游走在账号风险的边缘。更关键的是,这类软件往往需要用户输入QQ账号密码,导致隐私泄露、好友被盗等连锁风险——2023年腾讯安全报告显示,超过60%的QQ账号被盗事件与使用第三方“刷量工具”直接相关。当“有效”需要以账号安全为赌注,这种“收益”显然得不偿失。

三、虚假社交数据对真实关系的侵蚀:从“数据焦虑”到“社交异化”

刷软件的深层危害,在于它放大了用户的“数据焦虑”,导致社交行为的异化。在QQ的社交场景中,用户会下意识将“访客数量”与“受欢迎程度”绑定,将“说说点赞”与“个人价值”挂钩。当真实数据无法满足心理预期时,刷软件便成了“捷径”,但这种捷径只会让用户陷入“依赖虚假数据→逃避真实互动→数据需求进一步膨胀”的恶性循环。

某高校学生曾坦言,自从用软件刷访客后,看到真实好友来访反而会觉得“不够数”,甚至为了维持“高人气”拒绝与好友线下见面——当社交从“情感连接”沦为“数据竞赛”,用户便成了数据的奴隶,而非社交的主人。这种异化不仅破坏了健康的人际关系,更让QQ的社交属性逐渐失真,沦为“数字表演”的舞台。

四、理性看待社交数据:回归本质才是长久之策

与其沉迷于刷软件制造的虚假繁荣,不如回归社交本质,通过真实互动积累“社交资本”。对于普通用户而言,提升QQ社交活跃度的核心在于:输出有价值的内容(如分享生活感悟、专业干货)、主动参与好友互动(如认真评论、发起群聊)、维护真实的社交关系(如定期与好友沟通)。这些行为或许无法在短期内带来“爆炸式”数据增长,但能构建起稳固的社交网络,让“访客记录”成为真实友谊的见证,让“说说点赞”承载真实的情感共鸣。

对于营销用户(如微商、主播),与其依赖虚假数据“包装人设”,不如通过优质内容与真诚服务建立信任——腾讯平台数据显示,那些长期坚持原创内容、积极回复用户评论的主播,其粉丝转化率是依赖刷量账号的3倍以上。真正的社交“有效”,从来不是数字的游戏,而是人心的连接。

QQ刷访客说说赞软件的“有效性”,本质是一场用短期虚假数据换取长期风险的赌博。在平台规则日益完善、用户审美逐渐理性的今天,这种“捷径”早已失去生存土壤。社交的核心永远是“真实”,唯有放下对数据的执念,用心经营每一个互动,才能在QQ的社交生态中构建真正有价值的连接——毕竟,数字会过期,但真诚的友谊与信任,永远值得被记录。