QQ刷名片赞能否用于支付话费?这一问题触及了社交功能与支付工具的本质边界。从功能属性到价值逻辑,从平台规则到法律法规,答案始终清晰:QQ刷名片赞作为典型的虚拟社交资产,不具备支付话费的功能基础与合规路径。要理解这一结论,需深入剖析两者的核心差异、运行机制及现实约束,而非停留在表面功能的模糊联想。

一、功能属性的根本差异:社交符号与支付工具的本质分野

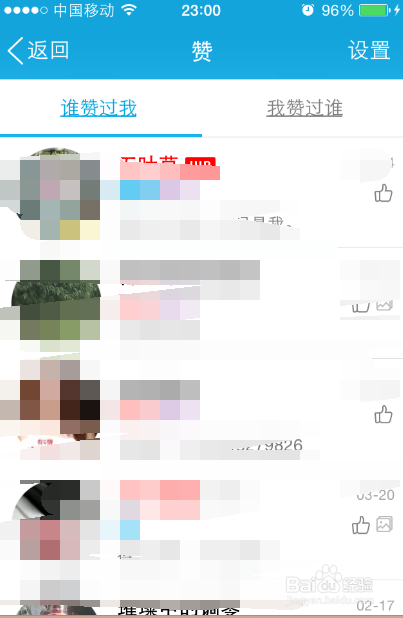

QQ刷名片赞的核心属性是“社交互动产物”,本质是用户在QQ社交场景中通过点赞、互赞等行为积累的虚拟符号,其价值仅限于QQ平台内的社交认同——例如提升名片活跃度、增强好友间互动感知,或满足部分用户的“社交虚荣心”。这类功能的设计初衷是强化社交关系链,而非承载经济价值。

相比之下,支付话费属于“金融支付行为”,要求支付工具具备三个核心要素:价值尺度(能衡量商品/服务价值)、流通手段(能被交易双方认可)、支付手段(能完成债权债务清结算)。无论是支付宝、微信支付等第三方支付工具,还是运营商自有渠道(如中国移动“和生活”),其底层均依托于银行存管、备付金账户等金融基础设施,且需通过央行支付业务许可。

二者的属性差异如同“社交货币”与“法定货币”的鸿沟:名片赞的价值是主观的、场景限定的(仅QQ社交场景内有效),而支付工具的价值需客观、稳定、跨场景通用。将QQ刷名片赞视为支付工具,相当于将“朋友圈点赞”等同于“银行转账”,混淆了社交表达与经济行为的本质。

二、价值支撑的缺失:从“虚拟资产”到“支付价值”的断层

用户可能存在一种误解:既然QQ平台能生成“名片赞”,这种虚拟资产是否可能被平台赋予支付功能?这需要明确虚拟资产的“价值来源”——只有当虚拟资产具备明确的兑换机制、稳定的价值锚定及合规的流通渠道时,才可能具备支付属性。

以QQ平台内的Q币为例,其本质是腾讯发行的预付价值凭证,用户可通过人民币购买,用于购买会员服务、游戏道具等,具备“单向兑换”(人民币→Q币)和“平台内流通”的特点,因此能在限定场景下充当“准支付工具”。但名片赞不同:它没有官方定价,无法与人民币或其他法定货币兑换,其数量仅反映社交互动频次,与价值创造无关。试想,若100个名片赞可兑换1元话费,那么“刷赞”行为将从社交互动异化为“价值套利”,导致平台社交生态崩坏——用户不再关注真实社交,而是通过机器刷赞、虚假互动牟利,这与QQ强化社交连接的初心背道而驰。

更深层次的问题是,名片赞的价值缺乏“信用背书”。支付工具的价值最终源于国家主权信用(法定货币)或企业信用(如Q币背靠腾讯信用),而名片赞的价值仅基于用户间的“主观认同”,无法形成稳定的价值预期。若强行将其与话费支付挂钩,必然面临价值波动巨大、易被操纵等风险,例如用户可通过批量注册账号、自动化刷赞等方式“制造”价值,破坏支付体系的公平性与稳定性。

三、平台规则与法律法规的双重约束:合规边界的不可逾越

从平台规则看,腾讯对QQ功能的定位有严格划分:社交功能(如名片赞、空间动态)与金融功能(如QQ钱包、Q币)是两条平行线,且通过技术手段和用户协议明确隔离。根据《QQ用户服务协议》,虚拟互动数据(包括点赞、评论等)仅代表用户行为,不具备任何财产属性,用户不得将其用于交易、兑换或支付。这意味着,任何试图将名片赞转化为支付价值的行为,均已违反平台协议,腾讯有权采取封号、数据清空等措施。

从法律法规层面,支付业务属于金融特许业务,根据《非银行支付机构网络支付业务管理办法》《中国人民银行关于支付机构客户备付金存管有关事项的通知》等规定,从事支付业务需获得《支付业务许可证》,且需满足资本充足、风险控制、反洗钱等严格监管要求。QQ名片赞显然不具备这些资质:其发行不经过央行备案,资金流转不受金融监管,若允许用于支付话费,极易滋生洗钱、非法集资、诈骗等风险——例如不法分子可能以“刷赞换话费”为名,诱导用户转账或提供个人信息,最终卷款跑路。

事实上,监管部门已多次强调“虚拟货币”与“支付工具”的区别,明确指出“任何所谓的虚拟货币都不具备与法定货币同等的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用”。名片赞虽非严格意义上的“虚拟货币”,但其本质仍是“无价值支撑的虚拟数据”,更不具备支付资质。

四、用户认知误区与风险提示:警惕“社交功能货币化”的陷阱

部分用户对“QQ刷名片赞能否支付话费”的疑问,可能源于对平台功能的误解或对“虚拟资产变现”的过度期待。例如,曾有第三方平台宣称“可通过QQ名片赞兑换话费”,实则诱导用户完成任务、下载APP或提供个人信息,最终并未兑现承诺,甚至导致隐私泄露或财产损失。这类骗局正是利用了用户对社交功能与支付工具边界模糊的认知。

需要明确的是,社交平台的任何功能,只要涉及经济价值转化,就必须纳入金融监管框架。QQ、微信等平台在社交功能与金融功能之间刻意保持“防火墙”,既是合规要求,也是对用户权益的保护。用户应树立“社交归社交,支付归支付”的基本认知,切勿轻信“虚拟数据变现”的宣传,避免因小失大。

结语:回归功能本质,守护社交与支付的边界

QQ刷名片赞能否用于支付话费?答案早已超越技术可行性,触及功能定位、价值逻辑与合规底线的根本问题。社交功能的核心是连接人与人,支付工具的核心是保障价值流通,二者如同平行线,不应强行交叉。对用户而言,理解这一边界,既能避免陷入“虚拟资产变现”的骗局,也能更理性地使用社交功能;对平台而言,坚守社交与金融的边界,是维护生态健康、履行社会责任的必然选择。在数字化时代,唯有清晰界定功能属性、严格遵守法律法规,才能让技术真正服务于人的需求,而非成为混淆视听、滋生风险的温床。