QQ刷名片赞真的无毒吗?这个问题看似简单,背后却牵动着无数用户对社交数据真实性与平台安全的双重焦虑。在“点赞即社交货币”的当下,不少用户或商家试图通过刷赞快速提升名片热度,而部分服务商打出“安全无毒”的旗号,让这一行为披上了“无害”的外衣。但深入剖析便会发现,所谓“无毒”不过是对风险的刻意淡化,其背后暗藏的账号安全危机、合规雷区与社交价值扭曲,远比想象中更为复杂。

“无毒”话术下的安全陷阱:账号数据与隐私的双重风险

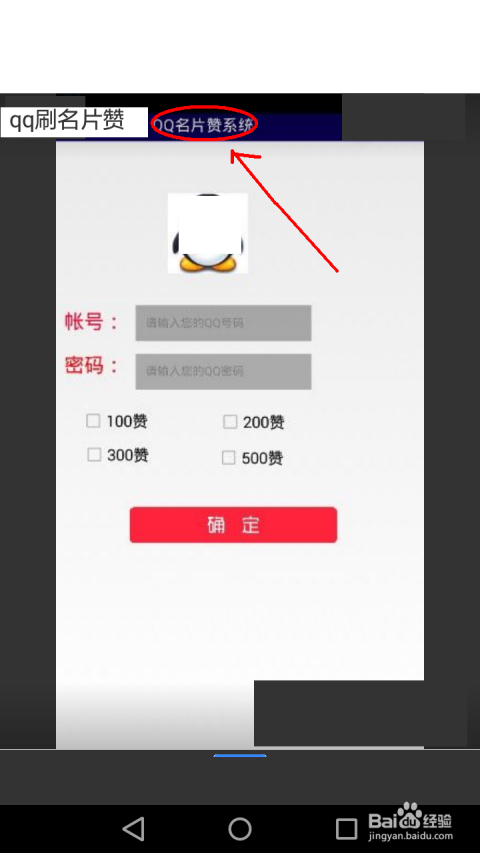

“QQ刷名片赞无毒”最常见的说辞是“不盗密码、不绑银行卡”,但这种“无毒”的定义极其狭隘。事实上,刷赞工具的“毒性”往往隐藏在看似无害的操作中。多数刷赞软件需要获取QQ账号的部分权限,比如读取好友列表、访问动态数据,甚至要求用户登录第三方授权页面。这些操作看似与账号安全无关,实则可能将账号暴露在数据泄露的风险中——不法分子通过后台收集的用户信息,可能用于精准诈骗、黑产交易,甚至盗取绑定的支付信息。

更隐蔽的风险在于“木马式”刷赞工具。部分服务商以“一键刷赞”为诱饵,诱导用户下载不明安装包或点击链接,实则植入恶意程序。这类程序会在后台偷偷运行,窃取聊天记录、联系人信息,甚至将账号变为“肉鸡”参与刷量、洗钱等非法活动。即便短期内账号未被封禁,用户的隐私边界早已被突破,所谓的“无毒”不过是饮鸩止渴。

平台规则的隐形红线:从“数据造假”到“账号封禁”的必然路径

QQ作为腾讯旗下的社交平台,对“刷赞”等数据造假行为一直持严厉打击态度。其算法监测机制早已升级,能通过点赞时间、来源设备、行为轨迹等维度识别异常数据。一旦被判定为“非真实互动”,轻则限制名片功能、清空点赞数据,重则永久封禁账号。所谓“刷赞不封号”的承诺,本质上是对平台规则的漠视与侥幸心理。

值得注意的是,QQ的社交生态并非孤立存在。刷赞行为不仅违反《腾讯软件许可及服务协议》,还可能触发平台的“信用分”机制。信用分降低后,用户在QQ群、朋友圈等场景的权限会受到限制,甚至影响其他腾讯系产品的使用体验。这种“连锁封禁”的风险,往往被“无毒”宣传所掩盖——用户只看到眼前的点赞量,却忽视了长期社交信用的崩塌。

虚假社交价值的泡沫:当“点赞”沦为数字游戏

刷赞行为的本质,是对社交价值的异化。在真实的社交场景中,点赞代表着认可、兴趣或情感连接,是人际互动的自然产物。而刷赞制造的虚假数据,则让这一行为沦为纯粹的数字游戏。对个人用户而言,过度依赖点赞量获取满足感,可能陷入“社交焦虑”——当真实的互动无法匹配虚假的热度时,反而会加剧自我怀疑。对企业或商家而言,刷赞看似能“包装”品牌形象,实则适得其反。QQ的用户群体对社交真实性的敏感度较高,一旦发现数据造假,不仅会失去用户信任,还可能引发负面舆情,最终损害品牌价值。

更深层的危害在于,刷赞行为会破坏整个社交生态的信任基础。当虚假数据泛滥,用户难以分辨真实与虚假,社交互动的成本会急剧上升——每个人都可能对高点赞量保持警惕,真正有价值的内容反而被淹没。这种“劣币驱逐良币”的恶性循环,最终会让QQ的社交属性逐渐弱化,沦为数字堆砌的“数据荒漠”。

理性回归:社交的本质是真实连接

面对“QQ刷名片赞无毒吗”的疑问,答案早已清晰:任何以“安全”为幌子的刷赞行为,都是对用户权益与平台规则的践踏。与其在虚假数据中寻找短暂的虚荣,不如回归社交的本质——用真实的内容、真诚的互动构建有价值的连接。对个人用户而言,与其花费精力刷赞,不如多花时间经营好友关系,分享有意义的动态;对商家而言,与其依赖虚假数据,不如通过优质服务与真实口碑积累用户信任。

社交的本质是人与人的连接,而非数字的堆砌。QQ作为陪伴一代人成长的社交平台,其价值在于真实的情感交流与社群归属感。唯有远离刷赞陷阱,拒绝“无毒”的谎言,才能让社交生态回归健康,让每一次点赞都成为真诚的表达。