在QQ社交生态中,名片赞早已超越简单的互动符号,演变为一种隐性的社交刚需。当用户习惯性刷新名片页面的点赞数,当第三方平台推出“一键刷赞”服务成为热销商品,当职场新人将名片赞数视为“社交简历”的一部分,这一现象背后折射的不仅是数字时代的社交规则重构,更是个体在虚拟社会中寻求认同与价值的深层需求。QQ刷名片赞的刚需本质,是社交货币的量化焦虑与身份认同的数字投射,其形成逻辑扎根于社交机制、心理需求与商业生态的复杂交织。

社交资本的量化,是点赞成为刚需的基础逻辑。在传统社交中,人脉质量与社交广度多依赖于主观感知,而QQ通过“名片赞”功能将抽象的社交关系转化为可量化的数字——点赞数成为个人“社交活跃度”与“人脉价值”的直接标尺。这种量化机制满足了数字时代对“效率”的追求:快速判断一个人的社交受欢迎程度,无需复杂的线下互动,仅凭一个数字即可完成初步筛选。对于年轻用户而言,尤其是学生群体和职场新人,名片赞数如同“社交货币”,在同学群、工作群等场景中具有流通价值——高赞数意味着更强的社交辐射力,更容易获得群体关注与资源倾斜。这种从“模糊感知”到“精确量化”的转变,让点赞从可有可无的“社交点缀”变成必须争取的“刚需资产”。

身份焦虑与群体认同,则进一步强化了这种刚需。社会心理学研究表明,个体在群体中存在“自我呈现”的天然需求,而点赞数恰好成为虚拟身份的“视觉化符号”。当QQ用户发现好友名片赞数普遍较高,而自己的点赞数寥寥无几时,会产生“社交落差感”——这种落差感源于对“被边缘化”的恐惧:在数字社交场域中,低赞数可能被解读为“人脉差”“不受欢迎”,进而影响群体中的身份定位。为了弥补这种焦虑,用户开始主动追求高赞数,甚至通过“刷赞”快速提升数据。这种从“被动接受”到“主动争取”的转变,本质是个体通过数字符号构建“理想自我”的过程,也是群体认同压力下的必然选择。正如一位00后用户在社交平台坦言:“别人名片都是几百赞,我才十几个,感觉在同学面前都抬不起头,不刷不行。”这种心理,正是点赞成为刚需的微观注脚。

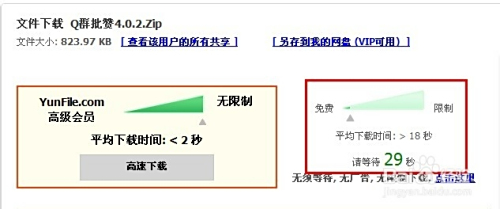

平台生态的商业化运作,则为点赞刚需提供了“生长土壤”。QQ作为国民级社交软件,其产品设计始终围绕“用户活跃度”与“社交粘性”展开。名片赞功能不仅是社交互动的工具,更是平台运营的“流量抓手”——通过点赞排行榜、动态提醒等功能,激发用户的竞争心理与攀比欲望,促使他们频繁登录、互动,从而提升平台数据。同时,QQ的虚拟经济体系(如Q币、钻级特权)与点赞功能深度绑定:高赞数用户可能获得“人气达人”等虚拟标识,或解锁特殊的名片装扮、动态特效,这些虚拟权益进一步刺激用户对点赞数的追求。更关键的是,第三方平台的介入让点赞需求“商品化”——只需几元即可购买上百个赞,这种低成本的“数据捷径”让更多人加入刷赞行列,形成“需求-供给”的商业闭环。当点赞从“情感表达”变成“可交易的商品”,其刚需性便被商业逻辑彻底固化。

然而,点赞刚需的背后也潜藏着真实需求与异化风险的博弈。不可否认,点赞本身是社交互动的积极形式——它是对他人分享的认可,是维系社交关系的润滑剂。但当点赞数量被过度强调,甚至成为衡量社交价值的唯一标准时,这种刚需便开始异化:用户为了数据而点赞,而非情感;为了攀比而刷赞,而非真诚。这种异化不仅导致社交关系的“空心化”,也让个体陷入“数据焦虑”的恶性循环。更值得警惕的是,当QQ刷名片赞成为一种普遍现象,其社交价值正在被稀释——当所有人都通过“刷赞”获得高数据,真实的人脉质量反而被掩盖,最终形成“劣币驱逐良币”的社交困境。

归根结底,QQ刷名片赞的刚需,是数字时代个体对“被看见”的渴望,是社交资本量化后的必然产物,也是平台商业逻辑与用户心理需求的共振。面对这一现象,简单的批判或追捧都失之偏颇,更需要理性审视其背后的社会心理与机制。或许,真正的社交价值不在于点赞数量的多寡,而在于每一次互动背后的真诚与温度——当QQ用户不再为数字焦虑,而是回归点赞本初的情感联结,社交生态才能真正实现从“数据狂欢”到“价值共鸣”的回归。