专业名片赞代刷真的有效吗?在职场社交日益数字化的今天,一张印有二维码的电子名片承载着更多职业身份的象征,而“点赞数”作为社交资本的直接体现,催生了“专业名片赞代刷”这一灰色产业链。从脉脉到领英,从企业微信到个人社交平台,不少用户试图通过付费代刷快速提升名片的互动数据,以期在求职、拓客、合作中获得更多关注。但这种看似高效的方式,真的能转化为实际的职业价值吗?其背后隐藏的不仅是数据泡沫,更可能对个人职业信誉造成不可逆的损伤。

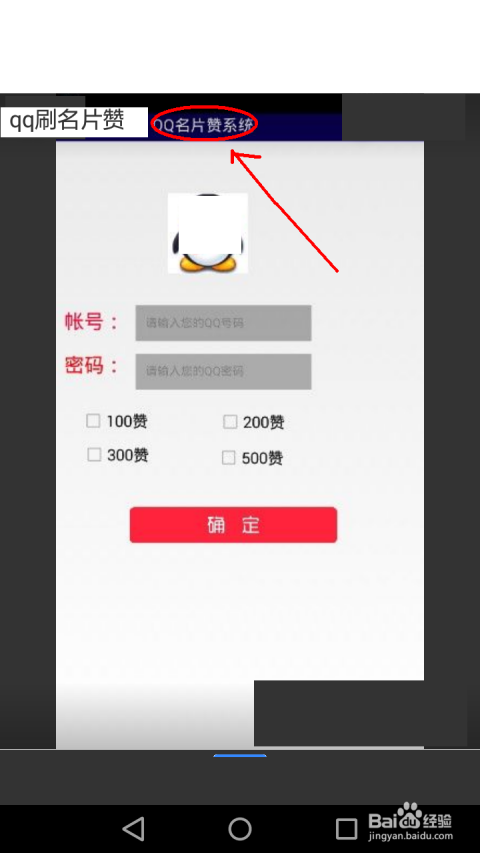

专业名片赞代刷的核心逻辑,本质是利用职场社交中的“数据崇拜”心理。在竞争激烈的职场环境中,高点赞量被视为人脉广、专业度高的直观证明——当客户或HR看到一张拥有数百甚至上千点赞的名片时,下意识会对其产生“靠谱”“受欢迎”的初步印象。代刷服务正是抓住了这一心理,以“10元100赞”“24小时加急上量”等低价、快速的服务,满足用户对“表面光鲜”的即时需求。这种服务的操作模式通常是通过批量注册的虚拟账号或“养号”平台,对目标名片进行点赞、评论,甚至模拟真实用户的互动轨迹,试图骗过平台的算法审核。然而,这种“数据繁荣”究竟是职业助推器,还是虚幻的泡沫?

从短期效果看,代刷确实能带来肉眼可见的“数据增长”。一张原本只有零星互动的名片,可能在几小时内暴涨至数百点赞,这种视觉冲击力在初次展示时或许能吸引更多点击,甚至让部分客户或合作方产生“此人社交能力强”的错觉。尤其在销售、创业等需要快速建立信任的领域,高互动数据似乎能成为“破冰”的敲门砖。但深入分析便会发现,这种“有效”仅停留在表面,且代价高昂。首先,平台对虚假互动的打击力度持续升级,微信、脉脉等均已明确将“刷量”列为违规行为,轻则限流、降权,重则封禁账号,用户可能因小失大,失去长期积累的社交资产。其次,代刷服务的质量参差不齐,多数点赞来自无头像、无内容的“僵尸号”,一旦被有心人点开主页,便会露出马脚,反而让专业形象大打折扣——试问,谁会愿意与一个靠虚假数据包装自己的人合作?

长期来看,专业名片赞代刷不仅无效,更会反噬职业发展的根基。职场社交的核心是“信任”,而信任的建立依赖于真实的互动和长期的价值输出。代刷制造的虚假数据,本质上是对这种信任的透支。举个例子,某创业者通过代刷将名片点赞数刷至500,吸引了一位潜在投资者的注意,但当投资者深入交流后发现,其朋友圈内容空洞、互动寥寥,所谓的“高人气”纯属虚构,合作意向瞬间瓦解。这种“数据反噬”在职场中屡见不鲜:求职者用代刷简历的“高通过率”包装自己,却在面试中被识破经验造假;销售靠代刷的“客户好评”建立信任,却在合作中因专业能力不足而崩塌。职场如逆水行舟,一时的数据造假或许能获得短暂关注,但真实的能力和口碑才是立足之本,当虚假泡沫破裂,失去的不仅是机会,更是他人的信任。

更深层次看,专业名片赞代刷的流行,折射出部分职场人对“社交捷径”的过度依赖。在“流量即价值”的误导下,许多人误以为社交数据等同于职业竞争力,却忽略了“有效社交”的本质——不是点赞数的多少,而是互动的质量。一个拥有100个真实行业好友、且能深度交流的名片,远比一张拥有1000个僵尸赞的名片更有价值。代刷服务恰恰放大了这种认知偏差,让用户沉迷于“数据增长”的虚假成就感,而忽视了提升自身专业能力、拓展真实人脉的努力。事实上,职场社交的“复利效应”需要长期积累:通过分享专业见解、参与行业讨论、主动帮助他人,才能吸引同频的人关注,这些基于真实互动建立的关系,才可能转化为合作机会、职业推荐等实际价值。

从行业趋势来看,随着人工智能和大数据技术的发展,平台对虚假互动的识别能力越来越精准。过去依赖“人工点击”的低级代刷方式已逐渐淘汰,取而代之的是更隐蔽的“AI模拟互动”——通过算法模拟真实用户的点赞时间、评论内容,甚至触发“朋友推荐”等社交链路。但技术的进步也意味着代刷成本的上升和风险的加剧,用户投入大量资金购买的数据,可能在一次平台算法更新后瞬间清零。与其将金钱和时间耗费在这种“数字游戏”上,不如将精力投入到内容创作中:定期分享行业洞察、参与话题讨论、对他人动态进行有价值的评论,这些真实的行为不仅能自然提升互动数据,更能塑造专业形象,吸引精准的人脉。

归根结底,专业名片赞代刷的“有效性”是一个伪命题。它或许能在短期内制造虚假的繁荣,却无法掩盖内在的空洞;它或许能满足一时的虚荣心,却可能透支长远的职业信誉。在数字化职场中,真正的“专业名片”从来不是点赞堆砌的数据,而是过硬的专业能力、真诚的社交态度和持续的价值输出。与其追求虚幻的“点赞数”,不如沉下心来打磨自身——当你能提供真实价值时,自然会吸引到同频的人,那些基于信任和认可的真实互动,才是职业发展中最珍贵的“社交资本”。毕竟,职场社交的本质,是“人”与“人”的连接,而非“数据”与“数据”的堆砌。