专业刷赞头像真的有效吗?在社交媒体深度渗透日常生活的当下,头像作为用户的第一视觉符号,其“点赞量”常被解读为吸引力与影响力的直观体现。于是,“专业刷赞头像”服务应运而生,宣称能快速提升头像点赞数,塑造“高人气”形象。但抛开营销话术,这种通过非自然手段获取的“数据繁荣”,真的能为用户带来实质性价值吗?答案远比想象中复杂。

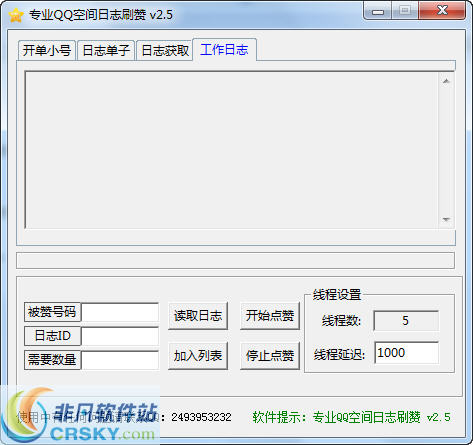

所谓“专业刷赞头像”,本质是利用技术或人工方式为特定头像批量点赞的行为。其操作模式通常分为两类:一类是通过第三方平台购买“点赞套餐”,用户提交头像链接后,平台通过模拟真实用户操作或利用境外IP池进行批量点赞;另一类则是组建“点赞互助群”,用户通过互相点击、或雇佣“水军”集中完成任务。这类服务往往以“24小时快速见效”“真人点赞无痕”“性价比极高”为卖点,瞄准了急于提升社交形象的个人用户、商家账号乃至网红博主。然而,这种“数据游戏”的底层逻辑,恰恰混淆了“表面数据”与“真实价值”的本质区别。

从短期数据表现看,刷赞头像似乎能立竿见影地拉高点赞量。一个原本只有几十个赞的头像,可能在短时间内突破上千甚至上万,这种“视觉冲击”确实能满足部分用户的虚荣心,或让商家误以为“头像吸睛=产品受欢迎”。但这种“有效”仅停留在数字层面,缺乏真实用户互动的支撑。平台算法早已进化,点赞数并非孤立指标,而是会结合评论、转发、完播率、用户停留时长等多维度数据综合评估账号权重。一个头像点赞量畸高,却无任何评论互动,反而可能触发系统的“异常数据”警报,导致账号被限流——得不偿失。

更深层的问题在于,刷赞头像对用户信任的长期侵蚀。社交关系的本质是真实互动,而虚假点赞如同“泡沫经济”,看似膨胀,实则一触即破。当真实用户发现一个头像的点赞量与实际内容质量严重不符(例如,头像设计普通却获得海量点赞),或通过评论发现“点赞大军”的痕迹(如批量使用相同模板评论),会立刻对账号主产生质疑:这是真实的人气,还是花钱买来的“虚假繁荣”?对于个人用户,可能因“人设崩塌”失去朋友信任;对于商家,则可能因“货不对板”的暗示导致客户流失。信任一旦崩塌,再高的点赞数也无法弥补。

从平台规则与风险成本角度看,刷赞头像的“有效性”更趋近于零。主流社交平台(微信、微博、抖音、小红书等)均明确禁止通过第三方软件或人工方式刷量,并建立了完善的反作弊机制。例如,通过分析点赞行为的IP地址、设备指纹、操作频率等数据,系统可轻易识别异常点赞。一旦被判定为违规,轻则清空虚假数据、账号降权,重则永久封禁。近年来,各大平台对“刷量产业链”的打击力度持续加大,2023年某短视频平台就曾一次性封禁涉嫌刷量的账号超50万个。用户为了一点短期数据,赌上整个账号的安全,显然是得不偿失的“高风险低收益”行为。

真正让头像“有效”的,从来不是冰冷的点赞数字,而是其背后传递的真实价值与情感共鸣。一个优秀的头像,应当是用户个人特质或品牌调性的浓缩:可能是设计师的创意作品,可能是商家的品牌符号,也可能是普通人的生活态度。当头像本身具有辨识度或情感连接时,自然会吸引同频用户的关注与互动——这种互动是真实的、可持续的,能为账号带来真正的流量与转化。例如,某手工艺博主的头像采用自己设计的非遗图案,既体现了专业度,又传递了文化自信,吸引了大量对传统工艺感兴趣的用户主动点赞、评论,这种“有效”是刷赞永远无法比拟的。

在注重真实性的社交生态下,刷赞头像的“有效性”早已被时代淘汰。用户越来越聪明,平台越来越严格,虚假数据的生存空间被不断压缩。与其将金钱和时间投入这种“数字泡沫”,不如静下心来打磨头像设计:明确目标受众是谁,传递什么核心信息,是否符合账号的整体定位。同时,通过优质内容、真诚互动与持续运营,让头像成为吸引用户停留的“视觉锚点”,而非需要靠点赞量撑场的“虚假门面”。

归根结底,专业刷赞头像或许能在短期内制造出“数据有效”的假象,但这种假象如同镜花水月,既无法转化为真实的社交影响力,反而可能因信任流失、账号风险而付出更大代价。真正让头像有效的,从来不是外部的点赞数字,而是用户自身的价值内核——当你的头像能代表真实的你,吸引真正懂你的人时,那些点赞才会成为社交场上的“真金白银”。