在社交媒体深度渗透商业场景的当下,“下单刷名片赞”逐渐成为部分个人和企业试图快速提升社交形象的捷径。所谓“下单刷名片赞”,即通过第三方付费服务,为微信名片、LinkedIn档案、企业微信主页等社交名片的人工数据(如点赞数、关注量、互动率等)进行人为注水,目的是在短时间内营造“高人气”“高认可度”的假象,进而增强社交信任或商业谈判筹码。但这种看似高效的社交包装方式,真的值得尝试吗?其本质是用短期数据换长期信任的投机行为,而代价可能远超收益。

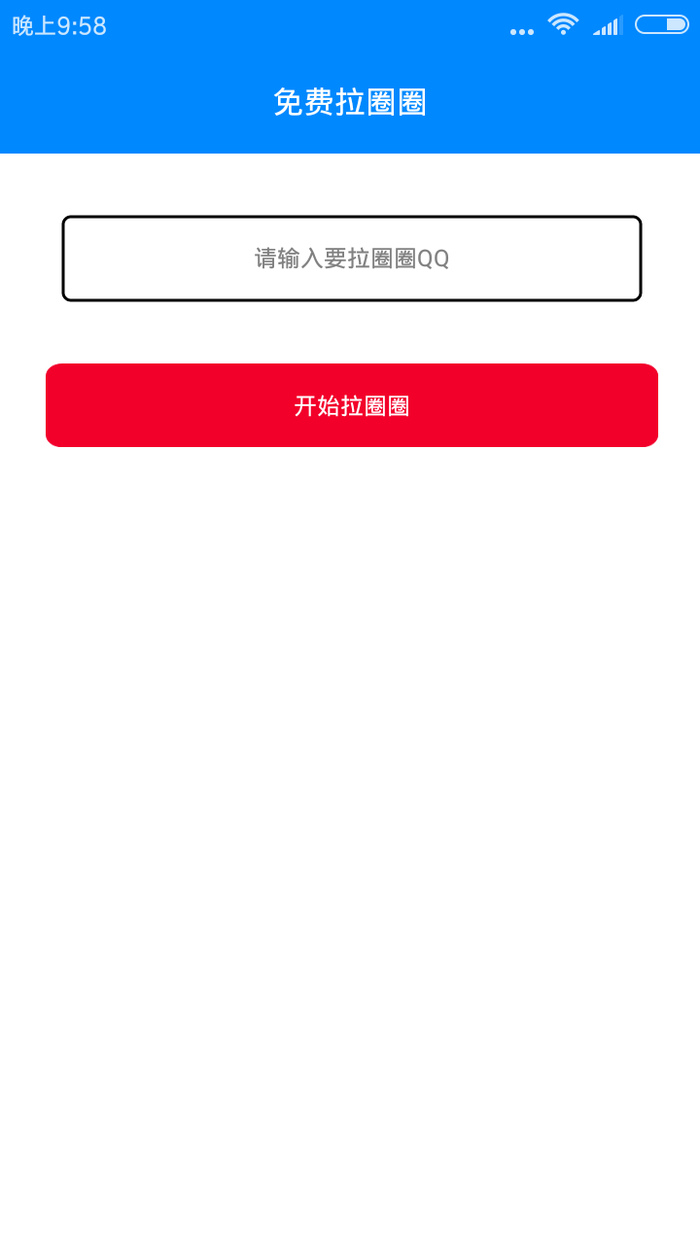

“下单刷名片赞”的核心逻辑,源于社交场景中的“数据信任偏见”。人类在社交互动中,天然倾向于通过量化指标快速判断对方价值——一个拥有高点赞的商务名片,往往被潜意识解读为“更专业”“更受欢迎”“更有合作潜力”。这种偏见催生了灰色产业链:商家利用自动化程序或真人账号批量刷赞,价格低至每100个点赞几元,甚至可定制“企业认证”“行业大V”等虚假标签。对急于拓展客户、融资或提升个人品牌的用户而言,这无疑充满诱惑:自然积累1000个名片赞可能需要数月,而“下单刷赞”只需几分钟。然而,这种“捷径”的背后,是对社交信任本质的误解。

从价值维度看,“下单刷名片赞”的短期收益极其有限。首先,虚假数据无法转化为真实社交资本。商务合作的核心是价值匹配与信任建立,而非点赞数字的堆砌。当潜在合作伙伴发现你的名片赞90%来自无头像的僵尸号,或互动内容与你的业务毫无关联时,不仅不会增强信任,反而会质疑你的专业度——连基础数据都要造假,合作中的诚信度又如何保障?其次,平台算法对异常数据高度敏感。微信、LinkedIn等平台均明确禁止虚假互动,一旦被检测到异常点赞行为,轻则限流降权,重则封禁账号。对于依赖社交平台获客的企业而言,账号被封的损失远超刷赞节省的成本。更重要的是,刷赞行为会形成“数据依赖症”。当习惯用虚假数据包装自己时,用户往往会忽视真实社交能力的建设——优化个人简介、输出专业内容、维护客户关系等真正能带来长期价值的动作,反而被边缘化。

风险与代价之外,“下单刷名片赞”在不同场景下的适配性也值得探讨。对初创企业而言,试图通过刷赞快速建立品牌可信度,可能适得其反。投资者在尽职调查时,早已习惯通过交叉验证判断数据真实性,名片赞的异常波动反而会成为减分项。对自由职业者或个体创业者,刷赞或许能带来短暂的“心理安慰”,但客户最终选择的,仍是能解决实际问题的服务,而非一个“高赞”的空壳名片。唯一可能看似“合理”的场景,是短期营销活动中的“氛围营造”——例如线下展会期间,为临时展示的名片快速积累点赞,吸引现场关注。但即便如此,这也只是权宜之计,一旦活动结束,缺乏真实互动支撑的数据将迅速失去意义。

从行业趋势看,随着AI技术与风控系统的升级,“下单刷名片赞”的生存空间正被不断压缩。平台可通过用户行为分析(如点赞时间间隔、账号活跃度、地域分布等)精准识别异常数据,第三方服务商提供的“真人点赞”也因成本高、效果不稳定而逐渐被市场淘汰。更重要的是,用户对“真实社交”的需求正在觉醒。在信息过载的时代,人们越来越反感虚假包装,更倾向于与能提供真实价值、展现专业深度的个体或企业建立连接。那些依赖刷赞维持“人设”的用户,终将在数据泡沫破灭后失去立足之地。

归根结底,“下单刷名片赞”是否值得尝试,答案早已清晰:社交信任的基石从来不是冰冷的数字,而是真实的价值输出与持续的互动经营。与其将时间和金钱投入无法带来长期回报的虚假数据,不如专注于优化社交名片的核心要素——清晰的价值定位、专业的行业背书、真实的客户案例,以及能体现个人或企业特色的互动内容。真正的社交竞争力,永远来自于“让别人因你而受益”的能力,而非“让别人以为你很受欢迎”的假象。在社交商业化的浪潮中,唯有回归信任本质,才能走得更稳、更远。