“三猫刷赞行为是否存在?”这一问题,已成为内容生态中不可回避的争议焦点。当某个账号的点赞量在短时间内激增,而评论区互动却寥寥无几,或点赞账号多为无历史记录的“幽灵用户”时,关于“三猫刷赞行为”的猜测便会甚嚣尘上。这种行为并非孤立现象,而是当前内容流量竞争白热化下的一个缩影,其真实性的背后,隐藏着平台、创作者与用户三方复杂的博弈逻辑。

所谓“三猫刷赞行为”,通常指以“三猫”为标识的账号或团队,通过技术手段或人工方式,非自然地提升其发布内容的点赞数量,从而制造高热度假象。这种行为在短视频平台、社交平台尤为常见,具体表现为:使用脚本程序批量模拟用户点赞,雇佣“水军”集中点赞,或通过虚假账号矩阵进行数据注水。其操作场景往往集中在内容发布后的“黄金1小时”——平台算法会根据初始数据判断内容质量,此时刷负能快速拉高点赞权重,触发推荐机制。

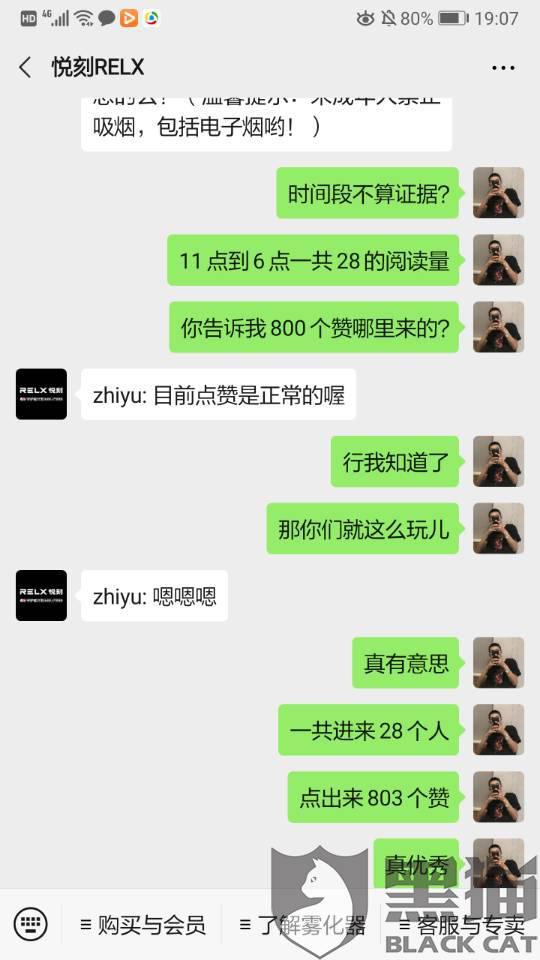

从数据逻辑来看,“三猫刷赞行为”存在的可能性较高。一方面,部分“三猫”账号的内容质量与点赞量严重不符:例如,一条制作粗糙的短视频点赞量破万,但转发、收藏不足百条,评论区的“优质评论”也高度雷同,明显不符合正常用户互动规律。另一方面,第三方数据监测工具曾显示,某些“三猫”账号的点赞来源中,超过60%的账号注册时间不足1周,且无其他历史互动记录,这类“僵尸号”正是刷赞行为的典型工具。此外,平台虽不断升级反作弊系统,但刷赞技术也在迭代——从早期的IP轮换到如今的设备模拟、真人众包,猫鼠游戏始终存在,这也从侧面印证了刷赞行为的真实性与隐蔽性。

“三猫刷赞行为”的背后,是流量经济下创作者的生存焦虑与利益驱动。 在当前平台机制中,点赞量是内容分发的核心指标之一,直接影响账号的推荐权重、流量获取和商业变现能力。对于“三猫”这类账号而言,若无法在自然流量竞争中突围,刷赞便成了“捷径”:通过虚假点赞制造“爆款”假象,吸引真实用户关注,进而通过广告植入、直播带货等方式实现流量变现。同时,部分平台的创作激励计划也与点赞量直接挂钩,这进一步刺激了创作者通过刷赞“达标”的冲动。更深层次看,当整个行业陷入“唯数据论”的怪圈时,刷赞行为便成了恶性竞争的必然产物——不刷则落后,刷了或许能生存。

“三猫刷赞行为”的存在,对内容生态造成了多重负面影响。首先,破坏了平台的数据真实性,导致算法推荐失灵:虚假点赞会误导平台判断内容质量,使优质内容被淹没,劣质内容却因“刷赞”获得曝光,损害用户体验。其次,加剧了创作领域的不公平竞争——那些坚持原创、拒绝数据造假的创作者,其努力可能被“三猫”这类刷赞账号挤压,长期以往会打击行业创作积极性。更为严重的是,这种行为会侵蚀用户对平台的信任:当用户发现“点赞破万”的内容可能只是数据游戏时,对平台的内容生态乃至商业价值都会产生质疑。

面对“三猫刷赞行为”,需要平台、创作者与用户三方协同发力。平台方应持续优化反作弊技术,不仅要识别机器刷量,更要穿透“真人众包”等隐蔽手段,同时建立更科学的评价体系,将用户停留时长、互动深度等指标纳入考量,而非单纯依赖点赞量。创作者群体需树立“内容为王”的长期主义思维,认识到虚假流量虽能带来短期利益,但终将因内容空洞而被用户抛弃;唯有深耕垂直领域,打造真正有价值的内容,才能实现可持续发展。用户则应提升媒介素养,理性看待数据指标,通过评论区质量、内容原创性等综合判断信息价值,拒绝为“刷赞”内容贡献热度。

“三猫刷赞行为”的存在与否,本质是内容生态健康度的一面镜子。 当流量成为唯一目标,数据造假便有了生存土壤;而当行业回归内容本质,用户回归理性判断,刷赞行为自然会失去市场。唯有打破“唯数据论”的桎梏,重建“内容为王、价值优先”的行业共识,才能让每一个创作者的努力不被辜负,让每一个用户的信息获取回归真实。这不仅是“三猫”账号需要思考的问题,更是整个内容行业必须面对的课题。