关于“一次刷QQ名片赞10000个可能吗?”这个问题,答案是否定的,且背后隐藏着多重风险与认知误区。在QQ社交生态中,名片赞作为用户影响力的直观体现,确实吸引了一部分追求“数据繁荣”的用户,但试图通过“一次刷1万赞”实现短期流量爆发,不仅违背平台规则,更在技术逻辑、风控机制和用户价值层面站不住脚。

技术层面:QQ点赞机制是实时交互,机器脚本无法模拟万级真实行为

QQ名片的点赞功能本质上是基于真实用户社交关系的交互行为。每一次点赞都需要满足三个核心条件:操作账号需为活跃QQ账号、被点赞账号需在对方好友列表或特定社交场景内(如群聊、空间互动)、点赞行为需符合正常用户操作习惯(如点击间隔、页面停留时间)。技术实现上,腾讯的社交系统早已建立了“行为链路校验机制”——从用户设备指纹(Device Fingerprint)、IP地址到操作路径(如先进入空间再点赞,还是直接通过名片入口),都会被实时记录并交叉验证。

试图通过脚本或“刷赞工具”一次性生成1万赞,相当于要求同一批账号在极短时间内(通常宣称“秒到”“分钟级”)完成上万次完全一致的操作。这在技术上会触发两大异常:一是“行为模式雷同”,上万次点赞的设备型号、IP归属地、操作时间间隔高度统一,与真实用户“随机、分散、个性化”的点赞行为特征完全背离;二是“服务器请求峰值”,正常用户点赞间隔多为秒级甚至分钟级,而脚本操作可能将间隔压缩至毫秒级,这种异常流量会直接被腾讯的流量清洗系统拦截,导致点赞请求失败。更重要的是,腾讯的社交数据库对“点赞”数据设有“冷热分离”机制,高频点赞请求会被实时校验,无法写入缓存或延迟生效,因此“刷1万赞”的技术可行性几乎为零。

平台风控:鹰眼系统实时监测,万级异常点赞=账号“死刑”

腾讯对社交数据作弊的打击从未松懈,其“鹰眼风控系统”早已覆盖QQ全场景操作。该系统通过“行为-设备-环境”三维模型,对异常点赞行为进行精准识别:当同一IP地址下出现大量账号集中点赞、新注册账号短时间内完成高频点赞、或者点赞账号与被点赞账号无任何社交关联(如无共同群组、无互访记录)时,系统会自动判定为“作弊行为”,并触发分级处置。

对于“一次刷1万赞”这种极端异常数据,风控系统的响应阈值极低。根据过往案例,此类行为会导致账号被立即“限权”——即点赞数据被清零、账号功能降级(如无法发送消息、无法加入群聊)、甚至永久封禁。更关键的是,腾讯的风控系统具备“记忆功能”,一旦账号被标记为“作弊用户”,其关联设备(如手机、电脑)、甚至同IP段下的其他账号都会被纳入“重点监控名单”,未来任何社交行为都可能被严格审查。这种“杀鸡儆猴”式的处置逻辑,决定了“刷1万赞”不仅无法实现,反而会让用户付出惨重代价。

刷赞服务的真相:虚假承诺下的“数据泡沫”与二次收割

或许有人会问:“市面上确实有‘刷QQ赞’的服务,宣传能刷1万+,难道都是假的?”答案是肯定的。所谓“刷1万赞”服务,本质上是利用用户对技术规则的不了解,制造的“数据泡沫”。其操作手法主要有三种:

一是“缓存数据造假”,通过技术手段在用户本地设备或特定页面生成虚假的点赞显示,但一旦刷新页面或更换设备,数据便会消失;二是“机器人账号点赞”,使用已被腾讯风控系统标记的“僵尸号”进行点赞,这些账号本身无社交属性,点赞数据会被系统批量清除;三是“诱导分享刷赞”,要求用户将名片分享至群聊或好友,通过“互赞”积累少量真实数据,再宣称“1万赞完成”,实际数据量远低于宣传。

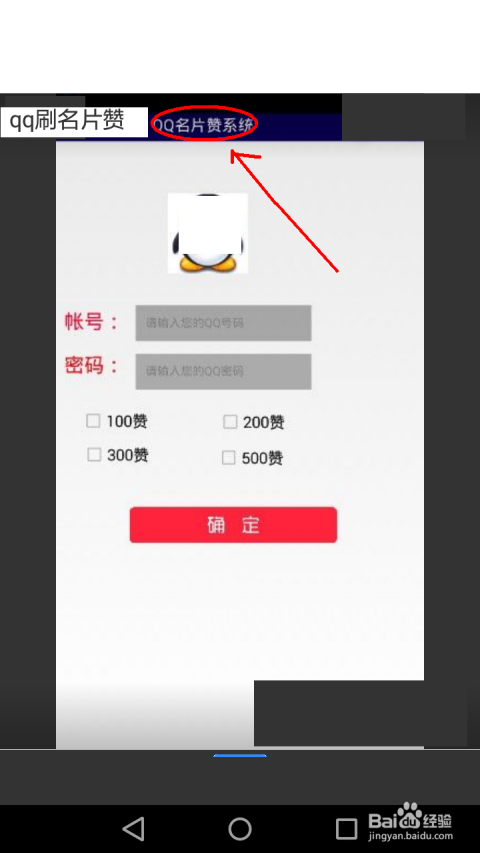

更隐蔽的风险在于,这类服务往往暗藏木马程序或钓鱼链接。用户为追求“快速刷赞”,可能需要提供QQ账号密码,甚至支付费用,最终导致账号被盗、财产损失,甚至被利用进行诈骗活动。这种“花钱买风险”的交易,早已超出正常社交范畴,沦为网络黑灰产的牟利工具。

数据合理性:1万赞需要多少真实用户支撑?

抛开技术风险,从社交逻辑看,1万赞对普通用户而言本就是个“伪命题”。正常用户的QQ社交圈层有限,核心好友通常在100-500人,即便算上泛好友、群友,能主动互动的用户占比不足10%。要积累1万真实赞,假设每天有10位好友点赞,也需要连续333天(约11个月)不间断互动;若想缩短周期,需通过内容运营(如空间动态、群聊互动)吸引更多用户关注,这本身就是长期积累的过程。

相比之下,“一次刷1万赞”试图将11个月的社交压缩至几分钟,这种“数据突变”在社交场景中显得极其突兀。当其他用户看到某名不见经传的用户突然获得1万赞,第一反应不是“影响力大”,而是“数据造假”,反而损害个人社交形象。QQ社交的本质是“真实连接”,而非“数字竞赛”,过度追求虚假数据,只会让自己沦为圈子里的“笑话”。

用户价值反思:刷赞的“短期快感”与长期社交透支

或许有人认为,刷赞能提升“社交自信”或“商业价值”(如微商展示“人设”)。但这种建立在虚假数据上的“自信”如同沙上城堡,一旦被揭穿,信任将彻底崩塌。对于商家而言,QQ名片赞的真正价值在于“精准触达”——通过真实互动积累的粉丝,才是潜在客户;而刷赞带来的虚假流量,无法转化实际消费,反而可能因账号限权失去营销阵地。

更深层次看,刷赞行为反映了一种“浮躁的社交心态”。在算法推荐主导的时代,用户容易被“数据至上”的焦虑裹挟,却忽略了社交的本质是“情感共鸣”。与其花心思“刷赞”,不如花时间经营内容:分享真实的生活动态、参与有价值的群聊讨论、主动关心好友近况,这些真实的互动才能让社交关系更有温度,让名片赞成为“被认可”的象征,而非“被包装”的数字。

结语:远离刷赞陷阱,让社交回归真实

回到最初的问题:“一次刷QQ名片赞10000个可能吗?”技术上不可行,规则上不允许,价值上无意义。腾讯的风控体系、社交逻辑和用户需求,共同构筑了“刷赞”的“不可能三角”。与其追求虚无缥缈的“1万赞”,不如脚踏实地经营自己的社交资产——每一次真实的互动,每一次真诚的分享,才是QQ名片最有价值的“点赞”。毕竟,社交的意义不在于数字的高低,而在于连接的深度。