一块钱实际能刷多少个赞呢?这个问题看似简单,却藏着社交媒体生态里最直白的成本逻辑。在运营者眼中,它是预算分配的标尺;在平台算法里,它是流量价值的刻度;而在用户感知中,它是内容真实性的试金石。要拆解这个问题的答案,不能只看报价单上的数字,得穿透虚假流量的泡沫,摸到真实互动的脉络——毕竟,一块钱能买到的“赞”,从来不是均质的。

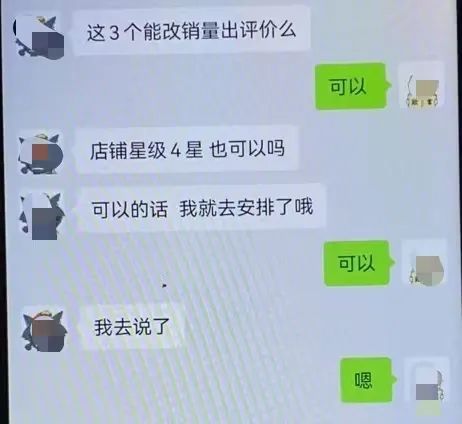

先看最表层的数据:在灰色产业链里,一块钱能刷到的点赞数量可能多到让人咋舌。某电商平台上,“1000个赞9.9元”的店铺比比皆是,折算下来一个赞不到一分钱。这些点赞来自“养号”矩阵:用批量注册的虚拟账号、境外身份信息,配合模拟人工点击的脚本,在内容发布后的黄金半小时内集中涌来。技术成熟的刷量团队甚至能控制点赞的“用户画像”——指定性别、年龄、地域,甚至让点赞账号的主页看起来“像个真人”。这种模式下,一块钱确实能刷到上百个赞,但它们是“数字气球”,吹得越大,破得越快。平台风控系统早已能识别异常流量:短时间内的指数级增长、账号行为模式单一、设备指纹重复……这些“赞”轻则被系统直接清除,重则让账号被限流、降权,甚至被永久封禁。一块钱买来的,不是数据,是风险。

那如果走正规渠道,一块钱能买到多少“真实点赞”?答案取决于内容的“杠杆能力”。同样是花一块钱,一条精心制作的短视频可能撬动几十个自然赞,而一条随手拍的日常动态可能连一个都换不来。这里的核心逻辑是“内容转化率”:优质内容能激发用户的“主动点赞欲”,这种点赞不需要付费,却比任何付费流量都更持久。比如知识类博主用300字讲透一个冷知识,用户看完觉得“有用”,顺手点赞;情感类博主戳中大众情绪痛点,用户产生共鸣,自发分享点赞。这种“一块钱撬动N个赞”的案例,在内容生态里比比皆是——关键在于,这块钱的投入是否花在了“内容打磨”上,而不是“数据购买”上。当然,如果预算必须用于付费推广,比如抖音的DOU+、小红书的薯条,一块钱的购买力则更依赖“精准投放”。定向投放给潜在兴趣用户,可能带来2-3个有效点赞;而泛撒网式的投放,可能连一个真实的互动都换不来。这里的“实际能刷多少个赞”,本质是“单位预算能触达多少有效用户”的问题。

更深一层看,“一块钱能刷多少赞”的答案,还藏着社交媒体的价值变迁。早期平台考核“唯数据论”,点赞量=流量=商业价值,一块钱能买到的赞越多,似乎就越“划算”。但如今,算法早已进化:不再看总量,而是看“互动深度”。一个赞的价值,取决于点赞用户的“账号权重”——是活跃用户还是僵尸号?是长期关注还是临时点击?点赞后是否会产生评论、转发、收藏等后续行为?这些维度共同决定了这个“赞”对内容权重的真实贡献。所以,一块钱买来的100个“僵尸赞”,可能不如一个真实用户主动点赞带来的权重提升大。平台在“反刷量”,内容生态也在“反虚假”——用户越来越能分辨出“水赞”和“真情实感”,虚假数据不仅无法转化商业价值,反而会损害账号的信任度。品牌方现在更关注“点赞用户的画像匹配度”,而不是单纯的数量,一块钱的投入,自然要从“买量”转向“买质”。

那么,对普通用户和小运营者来说,到底该如何理解“一块钱实际能刷多少个赞”?或许该换个角度:与其纠结“一块钱能买多少”,不如算清楚“一个赞的真实成本”。如果靠刷量,一个赞的成本是0.01元,但可能带来10%的账号被封风险,损失的是长期积累的粉丝和内容权重;如果靠内容创作,一个“自然赞”的成本可能是创作者10小时的脑力劳动,但换来的是真实用户的信任、平台的正向推荐,以及未来商业变现的可能性。这笔账,孰轻孰重,一目了然。

一块钱的“点赞购买力”,本质是真实价值与虚假泡沫的博弈。在内容为王的时代,那些试图用一块钱买来“捷径”的运营者,最终会发现:刷来的赞是“负债”,自然赞才是“资产”。与其问“一块钱能刷多少个赞”,不如问“怎么让一块钱的投入,撬动最有价值的互动”——毕竟,社交媒体的终极逻辑,从来不是数字游戏,而是人与人的真实连接。