在QQ说说的社交生态中,点赞数常被视作内容热度的直观体现,而“QQ说说刷赞雷神”这类工具的出现,恰好迎合了部分用户对“快速获取认同”的需求。但当我们剥离“一键刷赞”的便捷表象,深入探究其本质时会发现:所谓的“有效”,不过是数据泡沫的短暂膨胀,背后隐藏着社交价值流失与平台规则风险的双重陷阱。

“雷神”们的工作逻辑:从“模拟点赞”到“数据幻觉”

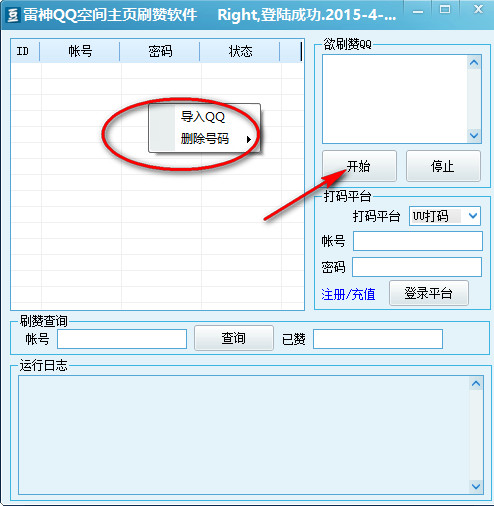

“QQ说说刷赞雷神”并非特指某款工具,而是对一类声称“无需真人操作即可快速提升QQ说说点赞数”软件的统称。其核心逻辑通常是通过模拟用户行为(如批量切换账号、模拟点击动作)或利用平台接口漏洞,向目标说说自动发送点赞指令。这类工具常以“秒赞千条”“无需root”为卖点,吸引用户付费购买会员或服务。

从技术层面看,这类工具的“有效性”确实存在短期表现——用户可在几分钟内将点赞数从个位数拉升至三位数甚至更高。但这种“有效”建立在虚假数据基础上:点赞账号多为“僵尸号”“养号平台”的批量操作,而非真实用户的主动互动。当平台风控系统检测到异常点赞行为(如同一IP短时间内大量点赞、账号无日常社交记录等),不仅会清理虚假数据,还可能对发布者的账号进行限流、封禁处理。

“表面有效”的代价:社交价值的异化与信任透支

社交的本质是“人与人的连接”,而点赞作为低成本互动方式,其价值应建立在真实认可之上。但“QQ说说刷赞雷神”的泛滥,正在扭曲这一价值逻辑。

首先,虚假点赞会误导用户对内容质量的判断。当一条内容因刷赞获得高热度,发布者可能误以为内容受欢迎,从而延续“数据导向”的创作模式——不再关注情感表达或信息价值,转而研究如何迎合“刷赞算法”。这种本末倒置,最终导致社交内容同质化严重,优质内容被淹没在“数据泡沫”中。

其次,刷赞行为会侵蚀社交信任。当用户发现好友的点赞来自机器而非真实意愿,会对平台社交环境产生质疑,进而降低互动积极性。QQ说说的核心用户群体以年轻用户为主,他们对“真实感”的需求尤为强烈——与其获得100个虚假点赞,不如收获1条真诚评论。这种“重互动、轻数据”的社交偏好,决定了刷赞工具的“有效性”注定是空中楼阁。

平台与用户的博弈:风控升级下,刷赞工具的生存空间正在收缩

近年来,腾讯对QQ平台的反作弊机制持续升级,已形成“AI识别+人工审核+用户举报”的三重防护网。例如,通过机器学习分析用户行为特征(如点赞频率、设备指纹、账号活跃度等),可精准识别异常点赞行为;同时,平台会定期清理“僵尸号”和违规账号,从源头上切断刷赞工具的“账号池”供应。

对于用户而言,使用刷赞工具的成本远高于收益。一方面,付费购买服务的资金可能打水漂——一旦被平台检测,不仅点赞数据会被清零,还可能面临账号功能限制(如无法发布说说、添加好友等);另一方面,长期依赖虚假数据会形成“数字依赖症”,当失去外部点赞支撑时,用户容易陷入自我怀疑,甚至产生社交焦虑。

破局之路:从“刷数据”到“创价值”的社交逻辑重构

与其纠结于“QQ说说刷赞雷神是否有效”,不如回归社交的本质——用优质内容吸引真实互动。对普通用户而言,提升QQ说说热度的有效路径,始终是“内容为王”:

一是聚焦真实表达。生活化、有情感共鸣的内容(如日常感悟、成长记录、兴趣分享)比刻意“炫富”或“摆拍”更能打动人。例如,一条记录学习过程的说说,可能比“豪车打卡”获得更多同学的真诚点赞和鼓励。

二是主动构建社交连接。在他人评论区留下有价值的反馈(如“你的学习方法很实用”“这张照片的构图很有故事感”),比被动等待点赞更能积累真实社交关系。当你的互动被他人感知,对方也会更关注你的内容,形成“良性社交循环”。

三是善用平台功能工具。QQ说说支持“分组可见”“话题标签”等功能,合理利用这些工具可让内容精准触达目标人群。例如,发布校园相关内容时添加#校园生活#话题,更容易被同校用户看到,从而获得自然点赞。

结语:当点赞不再是社交的“唯一标尺”

“QQ说说刷赞雷神”的“有效性”,本质上是平台监管滞后、用户虚荣心与工具开发者逐利心理共同作用下的畸形产物。但随着社交生态的成熟,用户对“真实互动”的需求正在回归,平台对虚假数据的打击力度也在持续加大。真正有价值的社交,从来不是数字的堆砌,而是人与人之间通过内容建立的情感共鸣。与其在“刷赞”的捷径上迷失,不如沉下心创作优质内容、经营真实关系——当你的说说能引发他人“我想回应”的冲动时,那些真实的点赞,才是社交生态中最珍贵的“社交货币”。