QQ说说的刷赞行为,在社交生态中始终是个争议话题——它能否真正带来访问量的提升?答案并非简单的“能”或“不能”,而是需要拆解“刷赞”与“访问量”背后的作用逻辑、用户心理及平台规则。从表面看,高赞似乎能带来更多曝光,但深挖其本质,会发现这种“提升”往往伴随隐性成本,甚至与真实社交价值背道而驰。

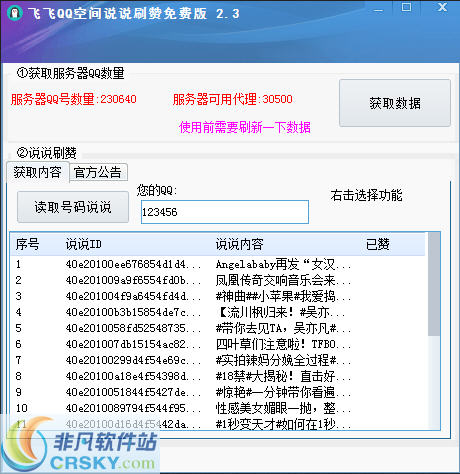

刷赞行为的本质,是对社交数据“虚荣指标”的过度追求。在QQ说说的场景中,点赞数不仅是内容受欢迎程度的直观体现,更被部分用户视为社交影响力的“量化证明”。于是,有人通过购买点赞服务、组织互赞群组等方式人为拔高数据,试图营造出“内容优质”的假象。这种行为的出发点,往往源于创作者对“流量焦虑”的应对——他们误以为点赞数与访问量存在强正相关,只要数据好看,就能吸引更多关注。然而,这种假设忽略了一个关键问题:访问量的核心驱动力是“用户兴趣”,而非“数字堆砌”。

从短期效应看,刷赞确实可能带来访问量的“虚假提升”。QQ说说的排序算法会综合点赞数、评论数、发布时间及用户亲密度等因素,高赞内容更容易在好友的“热门动态”中获得优先展示位置。当一条说说突然出现大量点赞,部分好友出于好奇或从众心理,可能会点击查看,形成初始访问流量。这种“数据牵引的点击”看似有效,实则脆弱——当用户发现内容与点赞数严重不符(如空洞的文案、低质的图片),不仅会迅速退出,还可能对发布者产生“内容注水”的负面认知,反而削弱后续访问意愿。更值得注意的是,这种短期流量往往缺乏粘性,用户停留时间短、互动率低,难以转化为长期关注。

长期来看,刷赞对访问量的“提升”会演变为“反噬”。QQ平台的算法并非一成不变,近年来已持续升级对异常数据的识别能力。短时间内非正常的点赞增长(如10分钟内点赞数从0飙升至100)、低活跃度账号的集中点赞(新注册账号、无动态账号的异常互动),都容易被系统判定为“刷量行为”。一旦触发风控机制,不仅该条说说的推荐权重会降低,发布者的账号还可能面临限流风险——这意味着,未来即使发布优质内容,也难以获得自然曝光,访问量反而会持续下滑。此外,频繁刷赞会破坏社交关系的真实性:当好友发现你的说说数据异常,可能会质疑你的社交动机,甚至减少互动,导致基于真实关系的访问量流失。

更深层的悖论在于:刷赞带来的“高赞”本身,会反向挤压优质内容的生存空间。在QQ说说的社交场景中,用户的注意力是有限的。当大量低质内容通过刷赞占据“热门动态”,优质内容的曝光机会就会被稀释。久而久之,平台的内容生态会陷入“劣币驱逐良币”的恶性循环——创作者不再专注于内容打磨,而是沉迷于数据造假,最终导致整体访问量的结构性下降。这种“个体理性”追求(刷赞提升自身访问量)导致的“集体非理性”结果(生态恶化、整体流量衰退),正是刷赞行为对社交生态最隐蔽的伤害。

那么,真实的访问量究竟从何而来?答案其实很简单:基于“价值共鸣”的自然互动。在QQ说说的社交链中,访问量的本质是“用户愿意花时间关注你的内容”。这种“愿意”源于内容对用户的价值——可能是实用信息(如生活技巧、学习资源)、情感共鸣(如真实感悟、情绪表达)、社交货币(如有趣话题、热点评论)或个性化展示(如独特视角、创意表达)。一条真正优质的说说,即使初始点赞数不多,也会因为好友的自发转发、评论,形成“涟漪效应”,逐步渗透到更广泛的社交圈层,带来持续且稳定的访问量。这种访问量不仅真实,还能沉淀为创作者的“社交资本”——好友因内容认可而主动关注,形成良性循环。

对QQ说说的创作者而言,与其纠结于“刷赞能否提升访问量”,不如回归内容本质。首先,明确内容定位:你的目标受众是谁?他们需要什么?是学生群体的学习干货,还是职场人的经验分享?精准定位才能让内容“触达对的人”。其次,优化内容形式:QQ说说的用户更偏好轻量化、高互动性的内容,一段精炼的文字、一张有故事感的图片、一个引发思考的问题,都可能比长篇大论更能吸引点击。最后,善用社交关系链:积极与好友互动(评论、点赞、转发),参与热门话题讨论,让内容在真实社交关系中自然传播——这才是提升访问量最可靠的方式。

归根结底,QQ说说的核心价值在于“连接真实的人”。刷赞或许能带来短暂的数据光鲜,却会透支社交信任,侵蚀内容生态的根基。真正的访问量提升,从来不是“刷”出来的,而是“做”出来的——用优质内容打动用户,用真实互动维系关系,这才是社交内容创作的长久之道。毕竟,在社交的世界里,数字可以造假,但人心不会说谎。