QQ说说刷赞浏览量有效吗?这是许多社交活跃用户心中的疑问,尤其在追求“数据好看”的社交环境下,点赞数和浏览量似乎成了衡量内容价值的标尺。然而,从社交平台的底层逻辑、用户行为本质和长期账号健康度来看,刷赞浏览量不仅难以真正“有效”,反而可能成为账号成长的隐形陷阱。

表面数据繁荣,实则价值空洞

刷赞浏览量最直接的“效果”是制造数据泡沫——一条普通说说可能在几分钟内收获数百点赞和上千浏览量,截图分享时确实能满足一时的虚荣心。但这种“有效”仅停留在视觉层面,无法转化为实质性的社交价值。QQ说说的核心功能是社交互动,点赞和浏览量的意义在于反映内容的真实吸引力:朋友是否真心认同,话题是否引发共鸣,内容是否值得传播。而刷赞依赖的是机器模拟或虚假账号,这些“互动”缺乏真实情感基础,无法形成有效的社交裂变。当用户看到一条说说下全是陌生头像的点赞,或是浏览量远超实际好友基数时,反而会产生“数据造假”的负面感知,降低对账号的信任度。这种“无效”不仅体现在社交层面,更会让内容失去被算法推荐的可能——QQ的社交算法早已能识别异常数据波动,对突然激增的点赞和浏览量会打上“低质”标签,反而限制内容的真实曝光。

算法显微镜下,虚假数据终现原形

QQ作为腾讯旗下的成熟社交平台,其算法机制对数据真实性的监测已相当完善。刷赞浏览量看似“提升”了数据表现,实则是在与算法规则对抗。平台会通过多维度数据交叉验证来判断互动的真实性:比如点赞用户的账号活跃度(是否为长期沉睡号)、互动路径(是否通过第三方工具批量操作)、内容与点赞用户的关联性(从不关注体育的用户突然给体育赛事说说点赞)等。一旦被判定为刷量行为,账号轻则面临数据清理(删除虚假点赞、浏览量),重则被限流(降低内容在好友动态中的出现频率),甚至触发封号风险。更关键的是,算法的“记忆功能”会让账号长期被打上“低质量用户”标签,即使后续发布优质内容,也难以获得公平的流量分配。这种“有效”本质上是用短期数据透支长期账号权重,得不偿失。

社交货币贬值,真实互动才是王道

在社交场景中,点赞和浏览量本质是“社交货币”,其价值源于真实性。QQ说说的用户核心需求是情感连接和社交认同,而非冰冷的数字。一条获得10个真实好友认真评论的说说,其社交价值远高于100个虚假点赞——评论中的讨论、共鸣、延伸互动,才是社交关系的粘合剂。刷赞行为却会稀释这种价值:当用户习惯于用虚假数据填充动态,会逐渐忽视内容创作本身,转而沉迷于“数据竞赛”,最终导致社交能力退化。更值得警惕的是,真实好友可能对刷赞行为产生反感,认为账号运营者“虚荣”“不真诚”,反而疏远互动。这种“无效”不仅无法提升社交质量,反而会破坏已有的社交关系,让QQ说说失去其作为“生活记录板”和“情感交流圈”的意义。

隐性风险叠加,账号安全与决策失误

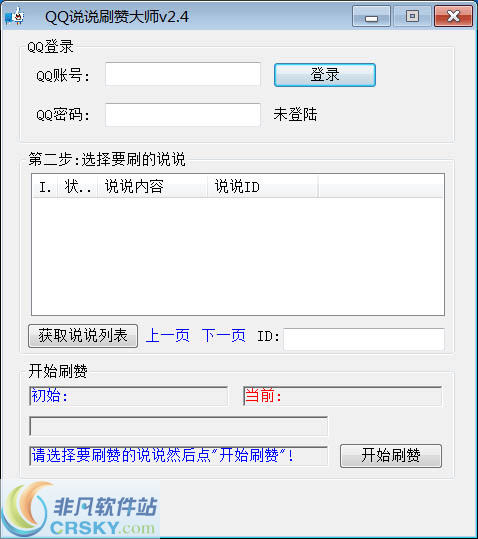

除了数据层面的无效,刷赞浏览量还暗藏多重风险。第三方刷量工具往往需要获取账号的登录权限,存在密码泄露、信息被盗的安全隐患;部分工具甚至携带木马病毒,导致手机隐私暴露。对企业或自媒体账号而言,虚假数据更会误导运营决策:如果误判刷赞数据为内容真实效果,可能会继续复制低质内容方向,浪费运营资源;在寻求商业合作时,虚假数据一旦被合作方识破,会直接损害账号信誉,失去长期合作机会。这种“有效”本质上是用短期利益换取长期风险,是社交运营中的“饮鸩止渴”。

真实增长的底层逻辑:内容价值与主动社交

与其纠结于刷赞浏览量的“有效性”,不如回归社交本质——优质内容和真实互动才是数据增长的正道。QQ说说的用户更倾向于关注“身边事”和“真实感”,因此内容创作应聚焦生活细节、情感共鸣或实用价值:比如分享一次旅行的真实感悟、发起一个好友圈都参与的话题讨论、提供一条实用的生活技巧。同时,主动社交是提升数据的关键:积极回复好友评论、给好友的动态点赞评论、将优质内容分享到相关QQ群,都能激发真实的互动回流。这些互动虽然数据增长缓慢,但每一条点赞、每一次浏览都来自真实用户,能形成正向循环——真实互动越多,算法判定账号权重越高,内容曝光越广;曝光越广,吸引的真实用户越多,数据增长进入良性轨道。

结语:数据是表象,连接是本质

QQ说说刷赞浏览量看似能快速“美化”数据,实则是在用虚假繁荣掩盖真实价值的缺失。在社交平台日益注重真实体验的今天,算法的“火眼金睛”和用户的“理性回归”让刷量行为逐渐失效。真正的“有效”,不在于点赞数和浏览量的数字高低,而在于内容能否引发共鸣、社交能否产生连接、账号能否成为朋友间值得信赖的存在。放下对虚假数据的执念,回归内容创作和真诚互动,才是QQ说说数据增长和社交价值提升的唯一正道。