在qq说说刷赞这一现象中,“真人操作”始终是用户最困惑的谜题之一。当一条说说收获远超预期的点赞时,很多人会下意识猜测:这些点赞是真实好友的手动支持,还是机器批量生成的虚假数据?事实上,qq说说刷赞的“真人操作”标签,远比表面看到的复杂——它既不是纯粹的真人手工劳动,也不是完全无情的机器批量,而是产业链下多角色协作的混合产物,其背后折射出社交需求、技术迭代与平台治理的深层博弈。

一、刷赞现象的普遍认知:从“真实互动”到“数据焦虑”

qq说说作为腾讯生态中的核心社交场景,点赞数早已超越简单的“喜欢”符号,成为衡量社交影响力、内容价值乃至个人魅力的“社交货币”。无论是学生党分享日常、职场人输出观点,还是商家推广产品,高点赞数都能带来即时满足感:满足虚荣心、增强账号权重,甚至触发平台流量推荐。这种对“点赞量”的追逐,催生了庞大的刷赞需求,也让“qq说说刷赞是真人操作的吗”成为用户心中的高频疑问。

多数用户默认“真人点赞”更真实、更安全,认为真人操作意味着每个点赞背后都有真实的用户行为,能提升账号的“社交权重”;而机器刷赞则被视为“虚假数据”,容易被平台识别处罚。但现实是,刷赞产业链早已打破“真人vs机器”的二元对立,形成了一套“真人打底+机器增效+技术伪装”的复杂模式。

二、“真人刷赞”的真实存在:廉价劳动力与“养号”矩阵

所谓“真人刷赞”,并非指用户的真实社交互动,而是指由真实人工完成的点赞任务。这类操作通常通过兼职平台、QQ群或专门的刷单任务网进行,参与者以学生、宝妈、低收入群体为主,时薪低至5-10元,核心任务是“手动点赞+关注+评论”(部分平台要求“三连”以增加真实感)。

这些“真人操作者”并非普通用户,而是产业链中的“底层劳动力”。他们通过接单平台获取任务,按照要求进入目标QQ空间,对指定说说进行点赞。为规避平台检测,他们需要使用不同设备、不同IP地址,甚至模拟真实用户的浏览行为——比如先浏览对方主页、点赞1-2条历史说说,再对目标说说点赞,制造“自然互动”的假象。此外,部分“养号”用户也参与其中:这些账号长期活跃,发布日常内容、添加好友,形成真实的社交关系链,偶尔接单刷赞时,因其账号“健康度”高,点赞数据更难被平台识别为异常。

然而,这类“真人刷赞”存在明显局限:效率低(一人每天最多完成200-300单)、成本高(千次点赞成本约50-80元),且难以规模化。因此,它仅能作为刷赞产业链的“补充”,而非主流。

三、机器刷赞的主导地位:技术迭代下的“数据工厂”

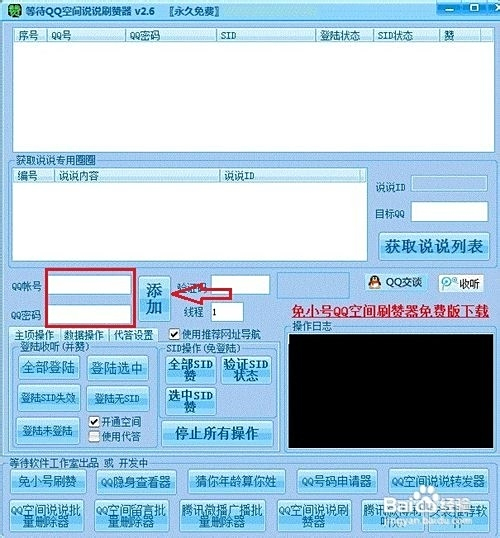

与低效的真人操作相比,机器刷赞才是qq说说刷赞的绝对主力。依托成熟的自动化脚本、模拟器集群和IP代理池,机器刷赞能在短时间内完成数万点赞,成本仅为真人操作的1/10(千次点赞约5-10元),且效率极高——一台普通服务器可同时操控数百个账号,实现“秒级点赞”。

技术层面,机器刷赞早已从“简单模拟点击”进化为“深度拟人化操作”。现代刷赞脚本会模拟真实用户的客户端行为(如QQ版本、设备型号、屏幕分辨率),随机生成点赞间隔(1-10秒不等),甚至结合AI算法生成“个性化评论”(如“太赞了!”“支持!”“内容不错”等),让数据看起来更“自然”。部分高端服务还会通过“IP地域分散”“设备指纹隔离”等技术,规避腾讯的风控系统——例如,将点赞任务分散到全国不同省份的机房,模拟不同地域用户的访问行为。

机器刷赞的普及,直接导致qq说说点赞数据“通胀化”。一条普通说说,原本可能只有几十个好友点赞,通过机器刷赞可轻松突破数百甚至上千,但这种“虚假繁荣”不仅无法转化为真实社交价值,反而会让用户陷入“数据焦虑”——当点赞量成为衡量内容好坏的唯一标准时,创作者会逐渐放弃深度思考,转而追逐“流量密码”,最终导致qq说说的内容生态走向空洞化。

四、“伪真人”陷阱:产业链的包装与用户的认知偏差

为迎合用户对“真人点赞”的偏好,部分刷赞中介开始推出“真人+机器”混合服务,包装成“100%真人手赞”的噱头。实际上,这类服务通常采用“10%真人点赞+90%机器点赞”的模式:先用少量真人点赞制造“初始热度”,再通过机器批量刷量,最后用AI工具生成虚假的“点赞截图”和“用户互动记录”,让用户误以为所有点赞均来自真实好友。

这种“伪真人”模式极具迷惑性。一方面,它利用了用户对“真人”的信任——当看到点赞列表中出现“陌生但真实的头像和昵称”时,用户很难联想到这是机器生成的虚假账号;另一方面,它规避了平台的部分检测规则,因为少量真人点赞能有效“稀释”机器数据的异常特征。然而,这些所谓的“真人用户”往往是通过“黑产平台”购买的“僵尸号”或“养号号”,其社交关系链脆弱,互动行为机械,一旦平台加强风控,这些数据仍会被批量清理。

用户的认知偏差也为“伪真人”刷赞提供了生存土壤。多数用户认为“真人点赞=安全”,却忽略了“点赞的真实性”与“互动的真实性”是两个维度——即使点赞的是真人,也可能是出于完成任务而非对内容的认可,这种“虚假互动”本质上与机器刷赞没有区别。

五、社交生态的异化:从“情感连接”到“数据竞赛”

qq说说刷赞的“真人操作”迷思,本质上反映了社交平台的价值异化。设计之初,说说功能的核心是“分享生活、连接情感”,点赞则是表达“认同与支持”的即时反馈。但当点赞量成为衡量社交影响力的核心指标时,用户的行为逻辑开始扭曲:为了获得更多点赞,人们开始刻意迎合大众审美,发布“爆款模板”内容(如“求赞”“集赞兑礼”),甚至通过刷赞伪造“受欢迎”的人设。

这种异化对社交生态造成了双重伤害:对用户而言,长期依赖刷赞会导致“社交认知失调”——当虚假数据与真实反馈脱节,用户会逐渐失去对社交关系的信任,陷入“点赞越多,孤独越深”的怪圈;对平台而言,刷赞行为破坏了算法推荐机制的真实性。腾讯的推荐算法会根据点赞、评论、转发等数据评估内容质量,但刷赞产生的虚假数据会让算法误判“高互动=高价值”,导致优质内容被淹没,低质内容却因刷赞获得流量,最终损害平台的内容生态。

六、治理困境:技术对抗与规则博弈

面对qq说说刷赞的乱象,腾讯一直在加强治理,但效果始终有限。技术上,腾讯通过“设备指纹识别”“行为序列分析”“IP风险画像”等手段检测刷赞行为,一旦发现异常账号,会采取限流、封禁等措施;规则上,平台明确禁止“买卖虚假流量”,并对刷赞用户进行信用分处罚。然而,刷赞产业链的“技术迭代速度”始终快于平台治理——当腾讯升级风控系统时,黑产方会立即更新脚本、更换代理IP,形成“猫鼠游戏”。

治理困境的核心在于“需求与供给”的共生关系。用户对“点赞量”的刚性需求,催生了刷赞服务的供给;而供给方的低成本、高效率,又反过来刺激了需求的增长。这种循环下,单纯的技术打击或规则约束难以根治问题,必须从源头入手——重塑社交评价体系,降低“点赞量”在社交价值中的权重,引导用户回归“内容质量”和“真实互动”本身。

七、回归本质:让社交回归情感连接

对于普通用户而言,与其纠结“qq说说刷赞是真人操作的吗”,不如反思“我们为什么需要刷赞”。点赞的本质是情感的传递,而非数据的竞赛。与其花费金钱和时间追求虚假的“点赞繁荣”,不如用心经营内容:分享真实的感悟、记录生活的点滴,与好友进行真诚的互动。当qq说说的内容回归“情感连接”的本质,刷赞自然会失去存在的意义。

对平台而言,治理刷赞不应止于“封号禁言”,更需优化社交机制——例如,减少“公开点赞数”的展示权重,增加“好友互动深度”的评估指标,让优质内容能通过真实的人际关系传播,而非依赖虚假数据刷屏。唯有如此,qq说说才能摆脱“数据竞赛”的泥潭,重建健康、真实的社交生态。

刷赞的“真人操作”迷雾背后,是社交需求的异化与技术的双刃剑效应。真正的社交价值,从来不在于点赞数的多少,而在于每一次互动背后的温度与真诚。当用户放下对数据的执念,平台回归连接的本质,qq说说的“说说”才能真正成为“说心里话”的地方。