QQ说说刷赞应用真的有效吗?这个问题看似简单,却折射出当代社交网络中数字价值与真实情感之间的深层矛盾。当用户打开QQ空间,看到一条说说下瞬间涌现的几十个赞,那种被关注的满足感或许能持续几分钟,但若剥离这种短暂的情绪刺激,刷赞应用所谓的“有效”究竟指向何方?是社交关系的真实巩固,还是自我价值的虚假构建?答案或许藏在数字泡沫背后的逻辑里。

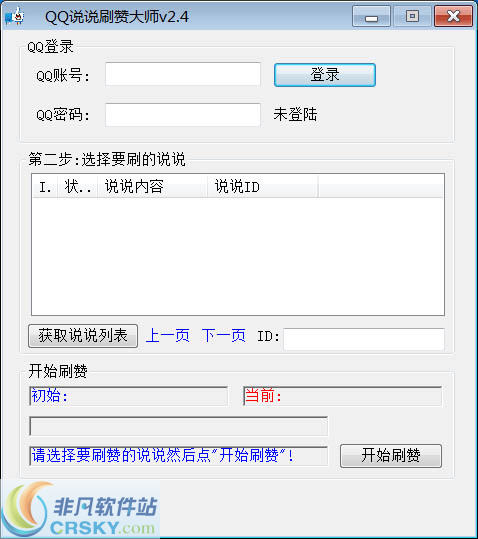

从表面功能来看,QQ说说刷赞应用确实能在短期内实现“点赞量提升”这一直接目标。这类应用通常通过技术手段模拟真实用户操作,或利用“互助点赞”社群机制,让用户的说说在短时间内获得大量点赞。对于部分用户而言,这种“立竿见影”的效果看似解决了“没人关注”的社交焦虑——当一条动态的点赞数远超平均水平,确实能在视觉上营造“受欢迎”的假象,满足被认可的即时需求。尤其在青少年群体中,QQ说说的点赞数常被视为社交地位的隐性指标,刷赞应用因此成为他们“刷存在感”的工具。从这个角度看,刷赞应用在“制造数字繁荣”层面确实具备“有效性”,但这种有效性仅停留在数据层面,与社交的本质早已背道而驰。

然而,这种“数据有效”的代价往往是真实社交价值的流失。首先,QQ平台的算法机制本身就对异常点赞行为存在识别机制。当一条说说在短时间内出现大量来自陌生账号、地理位置异常或无互动历史的点赞,系统可能判定为“刷赞”并触发限流,导致动态曝光度反而降低。这种“反效果”让刷赞应用的“有效性”大打折扣——用户花了时间甚至金钱,最终却连自然曝光的机会都失去了。更关键的是,点赞的本质是“情感反馈”,当点赞变成可批量购买的数字,社交互动的真实性便荡然无存。一条精心撰写的说说下,几十个点赞可能来自从未交流过的“僵尸账号”,这种虚假的“热闹”非但不能带来真实的情感连接,反而会让用户陷入“我是否真的被喜欢”的自我怀疑。

更深层的矛盾在于,刷赞应用正在扭曲用户对“社交价值”的认知。在QQ说说的生态中,点赞本应是“内容优质”或“关系亲密”的自然结果,却被异化为“数据竞赛”的指标。当用户开始以“点赞数多少”衡量一条动态的成功与否,便陷入了“为点赞而发说说”的恶性循环——内容不再是表达自我的载体,而是讨好算法和他人的工具。这种异化不仅削弱了QQ说说的社交属性,更让用户的自我价值感依附于外部数字认可。长期依赖刷赞应用的用户,可能会逐渐丧失创造优质内容的动力,因为“真实互动”的难度远高于“一键刷赞”,而前者带来的满足感远比后者更持久、更真实。

从行业趋势来看,QQ等社交平台正在加强对虚假互动的打击力度。近年来,腾讯多次更新社区规则,明确禁止“刷赞、刷粉、刷评论”等行为,并利用AI技术识别异常流量。这意味着刷赞应用的“生存空间”正在被压缩,用户使用此类工具的风险越来越高——账号可能被限流、封禁,甚至面临法律风险(若涉及非法获取用户数据)。与此同时,用户对“真实社交”的需求也在回归。随着社交观念的成熟,越来越多的人开始意识到,点赞数无法代表真实的友谊,优质的内容和真诚的互动才是社交的核心。当用户更倾向于与好友进行深度评论、私聊交流时,刷赞应用所谓的“有效”便失去了存在的土壤。

归根结底,QQ说说刷赞应用的“有效性”是一个被短期利益包装的伪命题。它在数据层面制造的繁荣,掩盖不了社交关系的虚假和自我价值的空洞。真正的社交有效,从来不是数字的堆砌,而是内容的真诚与情感的共鸣。与其依赖工具制造虚假的“点赞狂欢”,不如用心经营每一次互动——一条引发共鸣的文字、一张有温度的照片,远比几百个陌生点赞更能带来持久的社交满足感。毕竟,社交的本质是“连接”,而非“表演”。当QQ说说的点赞回归“情感反馈”的本真,用户才能真正体会到:不被数据绑架的社交,才最有效。