在QQ说说的社交生态里,“点赞”早已不是简单的互动符号,而是衡量内容热度、社交影响力甚至个人价值的隐形标尺。随之衍生的“QQ说说刷赞”行为,一度成为部分用户追逐热度的捷径,但“刷赞不要太多”的劝告背后,实则藏着对社交本质的深刻叩问——过度依赖虚拟数据认可,真的能让社交关系更稳固、让自我价值更凸显吗?

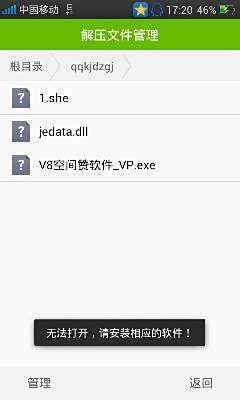

QQ说说刷赞的本质,是对社交认同的异化追求。QQ说说作为腾讯生态中典型的轻社交场景,最初的设计是让用户用简短的文字、图片记录生活瞬间,好友通过点赞、评论传递关注与共鸣。这种基于真实关系的互动,本质是情感的低成本连接。但当“点赞数”被量化为“受欢迎程度”的直接指标,刷赞行为便悄然异化——用户不再关注内容是否真诚、是否引发共鸣,而是执着于如何让数字更“好看”。从早期的手动互赞,到后来的刷赞软件、机器人群控,QQ说说刷赞逐渐形成了一条灰色产业链,甚至衍生出“刷赞套餐”“包月服务”等商业产品。这种对数据的畸形追逐,实则将社交认同从“情感共鸣”降维成了“数字竞赛”,与QQ说说“记录生活、连接好友”的初衷早已背道而驰。

过度刷赞对社交关系的破坏,首当其冲是信任机制的崩塌。社交的核心是真实,而虚假的点赞数据如同社交泡沫,看似光鲜,一戳即破。当用户发现某条精心编辑的说说下,点赞者多为陌生账号或长期不互动的“僵尸粉”,这种“数据繁荣”反而会成为社交关系的负资产。更关键的是,过度刷赞会扭曲用户对社交反馈的认知——习惯了100+的虚假点赞,一旦回归真实互动,面对个位数的真实反馈,极易产生落差感,甚至怀疑自己的社交价值。这种“数据依赖症”会让用户陷入“刷赞-获得虚假满足-焦虑真实互动”的恶性循环,最终让本该轻松的社交变成沉重的心理负担。

对个人心理层面的侵蚀,同样不容忽视。QQ说说的点赞数,本质是一种“外部反馈”,而过度依赖外部反馈验证自我,会削弱个体的内在评价体系。心理学中的“自我决定理论”指出,人类的健康动机源于自主、胜任和归属三大需求,而刷赞带来的“虚假胜任感”,恰恰是对真实自主性的侵蚀。当用户将“获得更多赞”作为发说说的核心目标,内容创作便从“我想表达”异化为“你们想看”,甚至出现刻意模仿爆款、编造虚假生活博关注的现象。这种“表演型社交”不仅消耗创作热情,更会让用户在真实与虚拟的边界模糊中,逐渐失去对自我真实需求的感知能力——毕竟,靠刷赞堆砌的“受欢迎”,终究是镜花水月,无法填补内心对真实连接的渴望。

从平台生态视角看,过度刷赞正在污染QQ说说的内容生态。算法推荐机制本是优质内容的放大器,但当虚假数据干扰了真实热度判断,算法可能会将刷赞的平庸内容优先推送,挤压真正优质、有价值的原创内容的生存空间。长此以往,QQ说说的内容池会被大量“数据注水”内容填充,用户刷到的不再是真实的生活分享,而是刻意迎合点赞逻辑的“流量密码”。这种生态退化不仅会降低用户的使用体验,更会让QQ说说作为社交平台的独特价值——基于熟人关系的真实互动——逐渐流失。事实上,腾讯早已注意到这一问题,近年来通过优化算法识别刷赞行为、限制异常点赞账号权限等方式打击数据造假,这恰恰说明,健康的社交生态从来不是靠“刷”出来的,而是靠真实内容与真诚互动滋养的。

那么,“QQ说说刷赞不要太多”的“度”在哪里?其实答案很简单:回归社交的本质——真实连接。偶尔的点赞互动,是好友间“我看见你了”的温柔确认;过度的刷赞,却成了“我需要你看见我”的焦虑呐喊。真正有价值的社交,从来不是数字的堆砌,而是内容的共鸣——一条真诚的吐槽能收获好友的安慰,一张真实的旅行照能引发对方的向往,一段深刻的感悟能带来思想的碰撞。这些基于真实情感的互动,或许不会带来爆炸式的点赞数据,却能沉淀出更稳固的社交关系,更能让用户在分享中获得真实的情感满足。

站在社交趋势的角度看,随着用户对“数据真实”的觉醒,QQ说说的未来必然属于“去泡沫化”的真实互动。当年轻一代开始反感“朋友圈表演”,更注重“小而美”的社交圈层时,过度刷赞这种“数据崇拜”的行为,终将像泡沫一样消散。毕竟,社交的意义从来不是“被多少人点赞”,而是“与谁产生了真实的连接”。QQ说说的价值,不在于它能帮你刷出多少个赞,而在于它能让你在朋友的动态里,看到生活的烟火气,感受到人与人之间最朴素的温暖。

所以,QQ说说刷赞不要太多,真的好吗?答案早已清晰。当虚拟的数字无法兑换真实的情感,当虚假的热度掩盖不了内心的空洞,或许我们该放下对“点赞数”的执念,重新拿起“真诚”这支笔——在说说里记录真实的自己,在好友的动态下留下走心的评论,让每一次互动都成为社交关系中温暖的锚点。毕竟,真正能让人记住的,从来不是那条100+赞的说说,而是那条让你笑着读完、忍不住想回复“我也是”的真诚分享。