不少用户发现,自己在QQ说说中通过“刷赞”获得大量点赞后,部分点赞并未在页面上显示,这背后究竟隐藏着怎样的机制?QQ说说刷赞后点赞不显示并非简单的系统bug,而是技术规则、平台策略与社交生态共同作用的结果。要理解这一现象,需从技术过滤、反作弊机制、用户行为逻辑及平台价值导向等多维度拆解,才能看清“点赞消失”背后的深层逻辑。

技术延迟与数据过滤:点赞显示的“隐形门槛”

点赞从操作到显示,本质是数据从客户端到服务器再到前端渲染的全链路过程。当用户通过第三方工具或人工方式“刷赞”时,这一过程会突破正常社交场景下的数据流动节奏,触发平台的初步过滤机制。首先,服务器接收到点赞请求后,会进行基础校验:比如请求频率是否异常(同一账号在短时间内对同一说说发起数十次点赞)、数据格式是否符合规范(是否携带非法参数)等。若校验不通过,数据会被直接丢弃,用户自然看不到显示效果。即便数据通过校验,进入队列等待处理,也可能因服务器负载压力出现延迟——尤其在高峰时段,非优先级(如疑似非真实互动)的点赞请求会被排后处理,甚至被系统判定为“冗余数据”而最终过滤,导致用户在页面上看不到这些点赞。

反作弊算法:识别“虚假互动”的“火眼金睛”

更关键的一环,在于平台反作弊算法对“刷赞”行为的精准识别。QQ作为成熟社交平台,早已构建起多维度的反作弊体系:从设备指纹(同一设备是否频繁切换账号操作)、IP地址(是否来自异常地域或代理服务器),到用户行为特征(点赞前是否浏览说说内容、点赞后是否有评论等互动行为),算法会综合评估点赞的“真实性”。若一组点赞数据中,大量账号存在“无浏览直接点赞”“设备型号异常”“地理位置集中”等特征,就会被标记为“疑似刷赞”,进入人工复核流程。复核通过前,这些点赞会被暂时隐藏;若确认违规,不仅点赞不会显示,相关账号还可能面临功能限制。这种机制的本质,是通过技术手段打击“虚假流量”,维护社交互动的真实性——毕竟,点赞的核心价值在于表达真实态度,而非数字堆砌。

用户行为与显示逻辑:不符合“社交常识”的点赞会被“静音”

社交互动的本质是“人与人的连接”,点赞作为轻量级互动,需符合基本的社交逻辑。当用户通过刷赞获得大量点赞时,这些点赞往往脱离了真实社交场景:比如,一个平时互动量寥寥的账号,突然对某条说说点赞数百次;或多个陌生账号在同一时间集中点赞,却未留下任何评论、转发等关联行为。这类“非社交化”数据会被系统判定为“无效互动”,即便技术上已记录,也不会在前端显示。平台认为,只有符合“社交常识”的点赞——比如来自好友的真实关注、基于内容认同的互动——才值得被展示,这也是对其他用户知情权的保护:没人希望看到一条充满“虚假掌声”的说说,而忽略了真实的反馈。

隐私保护与数据安全:点赞显示的“边界感”

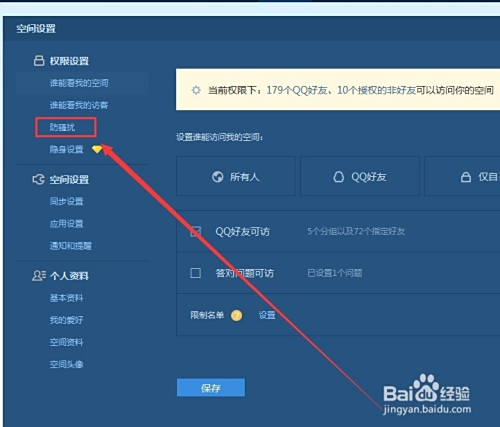

此外,点赞不显示还可能与隐私保护机制相关。QQ允许用户对点赞行为设置“可见范围”,比如“仅好友可见”“仅自己可见”。当刷赞者不在被点赞账号的“可见范围”内时,即便点赞成功,也不会在对方页面上显示。同时,平台为防止用户数据被滥用,对点赞数据的公开权限有严格限制:非公开的点赞行为(如仅对指定好友可见),自然不会在公共页面展示。这种设计既保护了用户的隐私选择权,也避免了“刷赞”行为通过可见范围漏洞制造“虚假繁荣”的可能。

对用户的启示:与其“刷赞”,不如深耕真实社交价值

面对“QQ说说刷赞后点赞不显示”的现象,用户更应反思:点赞的本质是什么?是数字游戏,还是情感连接?平台的技术规则,本质上是在引导用户回归社交的本质——真实、真诚、有意义。与其依赖第三方工具刷取虚假点赞,不如通过优质内容创作、真诚好友互动积累真实的社交资本。毕竟,一条获得10条好友真实评论的说说,远比一条显示100条“刷赞”的说说更有价值。对于平台而言,维护健康的社交生态,远比纵容“流量造假”更重要;而对于用户,理解并遵守规则,才能在社交中获得长久的认同与连接。

QQ说说刷赞后点赞不显示,看似是技术层面的“显示异常”,实则是平台对社交真实性、用户隐私及生态健康的主动守护。在这个数据易得、信任稀缺的时代,唯有摒弃“流量至上”的浮躁,回归真实互动的本质,才能让社交回归温度,让每一份点赞都承载真正的意义。