QQ说说的“刷赞”现象曾是一代人的社交记忆,那些为了一张说说截图动用“关系链”攒赞、用第三方工具刷量的场景,如今已难觅踪迹。这一消失并非简单的功能下架,而是社交生态、平台逻辑与用户需求多重变量交织下的必然结果。要理解QQ说说刷赞为何退场,需从平台治理的底层逻辑、用户行为的价值转向、技术迭代的行为约束以及社交场景的迁移四个维度展开分析。

平台治理:从“流量放任”到“生态净化”的必然选择

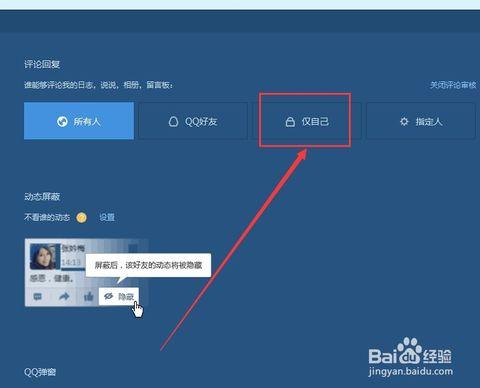

早期的QQ空间作为年轻用户的社交主阵地,对“刷赞”等行为持默许甚至纵容态度。平台通过点赞数据构建用户活跃度指标,高点赞量能提升说说的曝光率,进而刺激用户持续发布内容,形成“内容生产-互动反馈-流量激励”的闭环。这种逻辑下,刷赞成了用户“优化”社交表现的低成本手段,第三方产业链也应运而生——从人工点赞群组到自动化刷赞软件,甚至衍生出“点赞代刷”的灰色生意。然而,当虚假互动数据开始侵蚀平台内容生态的真实性,腾讯的治理逻辑也随之转向。2018年后,QQ空间逐步升级内容审核算法,通过识别点赞行为的异常模式(如短时间内集中点赞、同一设备批量操作、非活跃账号异常互动等),对刷赞账号进行限流、封禁处理。平台不再将点赞数量作为核心推荐指标,转而引入内容质量、用户停留时长、评论互动深度等多元维度,这种“去流量化”的调整,直接切断了刷赞行为的生存土壤——当点赞无法带来曝光收益,用户自然失去了刷赞的动力。

用户需求:从“面子社交”到“价值认同”的心理迭代

刷赞的盛行,本质上是“面子社交”的产物。在QQ空间活跃的2005-2015年间,年轻用户将点赞数量视为社交地位的象征,一条“99+”的说说截图能成为炫耀的资本,这种“数据崇拜”催生了刷赞的刚需。但随着用户群体成长与社交观念成熟,“面子社交”逐渐让位于“价值认同”。Z世代用户更倾向于通过内容表达个性观点,而非追求点赞数量的虚高;社交互动也从“广撒网”式的数据积累,转向“深链接”式的情感共鸣。当用户发现一条精心撰写的深度思考获得的10条真诚评论,远比一条随手转发获得的100条机械点赞更有意义时,刷赞的“性价比”便荡然无存。此外,微信朋友圈的崛起也重构了用户的社交认知——朋友圈的“半公开”属性与“强关系链”互动,让点赞回归“表达认可”的本真功能,用户不再需要通过刷赞来维系社交形象。这种心理转变,让QQ说说的刷赞失去了用户基础,从“主动追求”变为“被动淘汰”。

技术约束:算法识别与行为追踪的“天网”升级

刷赞行为的式微,离不开技术层面的“精准打击”。早期刷赞依赖人工操作或简单脚本,平台难以识别;但随着AI技术与大数据分析的应用,平台构建了“用户行为-设备特征-网络环境”的多维识别体系。例如,通过分析点赞行为的时间分布(如凌晨3点集中点赞)、设备指纹(同一设备登录多个异常账号)、操作轨迹(点赞间隔时间过短、鼠标移动模式机械化)等特征,算法可轻易判定刷赞行为并触发处罚机制。同时,腾讯安全团队与第三方平台的协同治理,也压缩了刷赞工具的生存空间——主流应用商店下架刷赞软件,开发者账号被列入黑名单,甚至通过法律手段打击刷赞产业链。技术的“高墙”让刷赞的成本急剧上升:普通用户需承担账号被封的风险,而产业链从业者则面临技术对抗与政策监管的双重压力。当刷赞从“低成本捷径”变成“高风险高投入”的行为,其自然被用户抛弃。

场景迁移:从“中心化广场”到“碎片化私域”的社交重构

QQ说说的式微,更深层的背景是社交场景的整体迁移。作为PC时代的“中心化广场”,QQ空间曾是用户生活的“线上展览馆”,所有社交关系在此汇聚,点赞成为“广场式互动”的核心符号。但移动互联网时代,社交场景从“广场”转向“私域”——微信的“强关系链”、短视频平台的“兴趣圈层”、兴趣社群的“垂直领域”,让用户互动更具场景化与精准性。在抖音,用户通过点赞记录兴趣偏好;在微博,点赞是对公共议题的态度表达;在微信朋友圈,点赞是熟人间的情感呼应。这些场景下,点赞的功能被细分,其“社交货币”属性被稀释,而QQ说说作为“泛社交”载体,既无法像朋友圈那样深耕熟人关系,又缺乏短视频的内容吸引力,逐渐沦为“低频应用”。当用户不再频繁活跃于QQ说说,刷赞行为自然失去了存在的场景依托。

QQ说说刷赞的消失,并非单一因素作用,而是平台、用户、技术、场景共同演进的缩影。它标志着社交互联网从“流量崇拜”到“价值回归”的转型,也反映了用户对真实互动的深层渴求。未来,社交互动将更注重“质”而非“量”,平台需通过机制设计鼓励真实表达,用户需以理性心态看待社交数据,唯有如此,社交生态才能摆脱虚假数据的裹挟,回归“连接人与人”的本质。而那些曾为刷赞狂热的日子,终将成为社交变迁史中一个值得玩味的注脚。