在QQ社交生态中,“自动点赞刷赞”始终是个绕不开的话题。不少用户抱着“一键提升社交价值”的幻想,试图通过第三方工具或脚本批量操作,快速点亮动态、积累点赞数。但当我们剥离表象追问核心——qq自动点赞刷赞真的有效吗? 答案远非“是”或“否”那么简单,其“有效性”背后藏着技术规则、社交心理与现实代价的多重博弈。

一、从“技术实现”到“用户动机”:自动点赞刷赞的底层逻辑

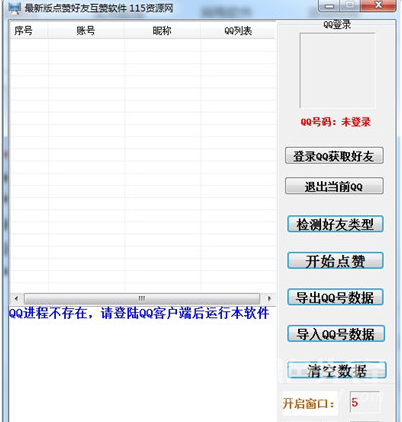

所谓“qq自动点赞刷赞”,本质是通过模拟用户操作行为,利用脚本或第三方软件对QQ空间、动态、说说等内容进行批量点赞。技术层面,这类工具通常基于API接口调用或模拟点击指令,可设定点赞频率、目标范围(如好友列表、特定分组),甚至能绕过部分基础验证机制。用户选择使用它的动机,无外乎两类:一是个人社交需求,试图通过高点赞数营造“受欢迎”假象,满足虚荣心;二是商业运营目的,如商家刷赞提升账号权重,吸引自然流量或广告合作。

然而,这种“效率至上”的逻辑从一开始就与社交平台的底层规则相悖。QQ作为腾讯旗下核心社交产品,其算法和风控系统对异常行为有着持续升级的监测能力——短时间内高频点赞、非时间线好友的批量互动、设备指纹与行为模式的异常匹配,这些都会触发系统警报。当用户沉迷于“一键刷赞”的便捷时,往往忽略了技术反制早已悄然布下天网。

二、短期“数据有效”与长期“价值无效”的悖论

从表面看,自动点赞刷赞确实能带来“即时见效”的数据增长:一条普通说说可能在几分钟内收获上百点赞,动态列表被“红点”填满,这种视觉上的“社交繁荣”让用户产生“被认可”的错觉。尤其在青少年群体中,点赞数常被默认为“人缘”的量化指标,刷赞行为因此有了生存土壤。

但这种“有效”是脆弱且虚假的。首先,平台算法会识别异常互动数据,对非自然流量进行降权处理——刷赞内容可能被限流,甚至无法出现在好友动态中,导致“点赞数高但互动率低”的悖论。其次,社交的本质是“真实连接”,虚假点赞无法转化为深度互动:当好友发现你的动态总是“僵尸粉”在点赞,或是点赞时间集中在凌晨三点(脚本定时操作),信任感会逐渐崩塌。更关键的是,长期依赖刷赞会扭曲用户对社交价值的认知:你以为自己在“提升影响力”,实则只是活在数据堆砌的泡沫里,真实的社交能力反而因缺乏练习而退化。

三、规则风险与社交代价:刷赞的“隐性成本”

比“无效”更致命的,是自动点赞刷赞带来的现实风险。腾讯用户协议明确禁止使用外挂、脚本等工具破坏产品公平性,一旦被系统判定为违规,轻则警告、限流,重则永久封禁账号——对依赖QQ进行商业运营的用户而言,这意味着直接损失;对普通用户来说,多年积累的社交关系链可能瞬间清零。

更深层的代价在于社交信任的瓦解。QQ作为熟人社交平台,点赞本应是情感传递的载体:朋友分享生活,你用点赞表达“我在关注”;同事发布动态,你用点赞传递“支持”。当点赞沦为机器的机械操作,这种情感共鸣便消失了。更讽刺的是,有些用户刷赞后反而会更加焦虑——看到真实好友的动态寥寥无几,却要对着虚假的“点赞繁荣”自我安慰,这种“数据依赖症”最终会侵蚀社交的幸福感。

四、从“工具依赖”到“内容为王”:真正的社交价值在哪里?

随着用户对“真实社交”的需求日益增长,以及平台风控系统的不断升级,qq自动点赞刷赞的“有效性”正在加速归零。事实上,真正能持续积累社交资本的,从来不是冰冷的数字,而是有温度的内容和真诚的互动。

不妨换个视角思考:为什么有人不发动态也能收获大量点赞?因为他们平时在朋友动态下的每一条真诚评论、每一次主动分享,都建立了真实的情感联结;为什么有些账号能自然吸引流量?因为他们输出的内容有价值——可能是实用的生活技巧,可能是引发共鸣的情感表达,可能是独特的观点分享。这些“真实互动”或许无法在短时间内带来爆炸式的点赞增长,却能沉淀为长期的社交信任,这才是QQ生态中最珍贵的“有效资产”。

qq自动点赞刷赞真的有效吗? 答案已不言而喻:它能骗过算法,骗不过人心;能制造虚假繁荣,换不来真实连接。在社交回归“真诚”的当下,与其沉迷于数据的“捷径”,不如用心经营每一次互动——毕竟,点赞的意义从来不是为了证明“你被多少人看见”,而是为了告诉“你在看见谁”。真正的社交价值,从来都不在工具里,而在每一次点击背后的真诚与温度中。