在QQ群运营的场景中,“刷赞”始终是一个绕不开的话题——无论是为了营造群内活跃氛围,还是满足考核指标,不少运营者都曾动过通过“刷赞”快速提升数据表现的心思。但QQ群刷赞真的安全有效吗?这个问题看似简单,实则涉及平台规则、用户心理、数据价值等多重维度,需要拆开来看。

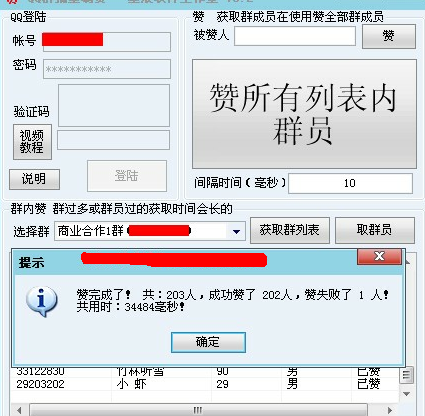

首先需要明确,QQ群里的“赞”并非孤立数据,而是与群活跃度、成员留存率、内容传播效率等核心指标强相关的生态要素。所谓“QQ群刷赞”,通常指通过非自然手段(如人工兼职、机器脚本、第三方工具)在群内快速增加点赞数量,其操作模式大致分为三类:一是“人工刷赞”,即雇佣兼职人员在群内对指定内容批量点赞;二是“机器脚本”,通过模拟用户行为实现自动化点赞;三是“第三方平台服务”,打着“群内互动提升”“数据优化”旗号,提供付费刷赞套餐。这些操作的本质,都是通过伪造数据制造“虚假繁荣”。

那么,QQ群刷赞的“有效性”究竟如何?从表面看,短时间内点赞数量的确能带来视觉上的“活跃感”,甚至可能误导部分成员认为群内容更具价值。但这种“有效”是极其脆弱的。其一,QQ群的算法逻辑早已迭代,如今更关注“点赞质量”而非“点赞数量”——一个来自长期活跃成员的赞,其权重远高于十个来自陌生账号的点赞。其二,虚假点赞无法带来真实互动。当群内充斥着大量“僵尸点赞”时,真正有价值的讨论会被稀释,反而降低群成员的参与意愿。其三,商业场景下,刷赞数据极易被识破。例如品牌方在群内发起活动,若点赞量远高于实际群成员数,或点赞账号多为无头像、无动态的“小号”,反而会损害品牌公信力。可以说,QQ群刷赞的“有效”,不过是自欺欺人的数据泡沫,对社群长期价值毫无助益。

更关键的是,QQ群刷赞的“安全性”正面临严峻挑战。腾讯作为平台方,对“虚假流量”的打击从未松懈。QQ群的风控系统已具备多维度的异常行为识别能力:一是账号行为轨迹分析,频繁切换群聊、短时间内批量点赞的账号会被标记为“异常”;二是数据逻辑校验,若某群点赞量突然激增,但成员活跃度、发言量未同步提升,系统会触发预警;三是关联账号排查,参与刷赞的“小号”往往与同一设备、同一IP的多个异常账号关联,容易被批量封禁。一旦被判定为刷赞,轻则群内点赞数据被清零,重则群聊被限制功能(如禁止发言、禁止邀请),甚至运营者账号被封禁。此外,第三方刷赞平台常以“安全包过”为噱头,实则暗藏风险——部分平台会窃取群成员信息,或植入恶意代码,导致运营者账号被盗、群数据泄露。近年来,因使用第三方刷赞工具导致QQ群被封、账号被盗的案例屡见不鲜,所谓“安全”不过是商家的虚假承诺。

从行业趋势看,QQ群刷赞的生存空间正在被进一步压缩。一方面,平台对“数据真实性”的要求日益严格,腾讯已将“虚假互动”纳入《腾讯软件许可及服务协议》的违规行为,情节严重者可能面临法律追责;另一方面,用户对“数据造假”的容忍度越来越低,当群内出现大量异常点赞时,成员的第一反应往往是“群质量差”,而非“群很活跃”。更值得注意的是,随着社群运营向精细化转型,运营者的焦点正从“数据指标”转向“用户价值”——一个拥有1000个真实活跃成员、日均100条高质量讨论的群,远比一个拥有5000名成员、但90%是“僵尸粉”、点赞量全靠刷的群更有商业价值。这种趋势下,QQ群刷赞不仅“不安全”,更是一种“逆时代”的短视行为。

那么,不依赖刷赞,如何提升QQ群的“真实点赞”与活跃度?核心在于回归社群运营的本质——价值供给。具体而言,可以从三个维度发力:一是内容精准化,根据群成员画像推送他们感兴趣的内容(如宝妈群分享育儿干货,职场群分享行业资讯),自然引发点赞;二是互动场景化,设计“话题讨论+点赞评选”“作品展示+投票点赞”等活动,让点赞成为用户表达认可的主动行为;三是社群分层化,识别核心活跃成员,通过专属权益(如群管理员身份、优先参与活动)提升他们的归属感,带动群内良性互动。这些方法虽然见效较慢,但能积累真实的用户信任,让“点赞”真正成为社群活力的晴雨表。

归根结底,QQ群刷赞的“安全有效”是一个伪命题。它的“有效”只是虚假的数据繁荣,经不起推敲;它的“安全”更是平台打击、用户反感的双重风险。在社群运营的长跑中,唯有放弃投机心态,用真实内容、真诚互动、真心服务打动用户,才能让QQ群从“数据亮眼”走向“价值长青”。毕竟,一个群的生命力,从来不取决于点赞数量的多少,而取决于成员是否愿意在这里停留、分享、成长。