在QQ社交生态中,“系统名片刷赞”始终是个绕不开的话题——当用户在名片页看到那串不断跳动的数字时,究竟是在收获社交价值,还是陷入一场自我构建的数据幻觉?要回答“QQ系统名片刷赞真的有效吗”,必须先拆解“有效”的多重维度:是满足即时虚荣心的“短期有效”,还是构建真实社交关系的“长期有效”?是规避平台风险的“安全有效”,还是实现个人品牌增值的“策略有效”?脱离具体场景的讨论只会流于表面,唯有深入其运作逻辑与社交本质,才能看清这一行为的真实价值边界。

一、表面“有效”:数据可见性下的即时心理代偿

从工具属性看,QQ系统名片刷赞确实存在“短期有效”的底层逻辑。这种“有效”首先体现在数据可见性带来的即时反馈——当名片赞数从两位数跃升至四位数,用户在社交场景中会迅速获得“被认可”的心理暗示。在QQ的社交体系中,名片是个人形象的“数字橱窗”,而点赞数作为最直观的量化指标,天然具有“社交货币”属性:在群聊中分享名片时,高赞数能快速建立第一印象;在加好友场景中,亮眼的点赞数据可能降低对方的社交戒备。这种“数据背书”效应,让刷赞成为部分用户应对“社交焦虑”的快捷方式。

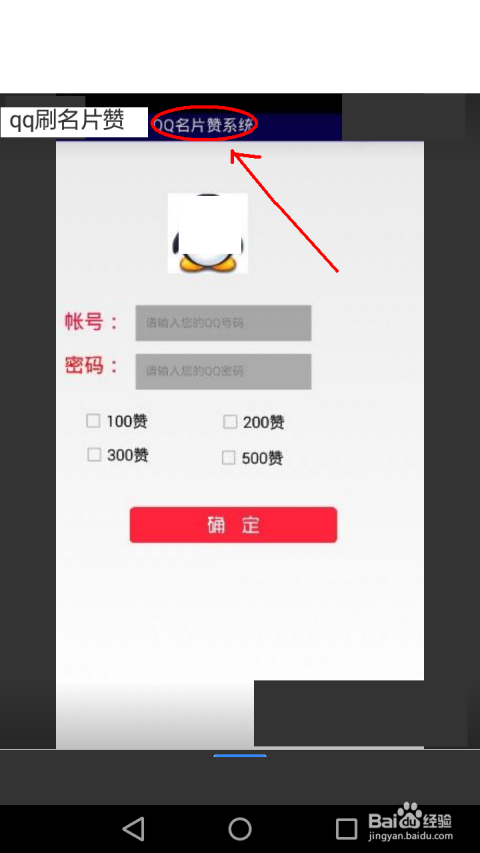

其次,刷赞工具的技术便捷性强化了这种“有效”感知。市面上多数QQ刷赞软件通过模拟客户端请求、利用API接口漏洞或与第三方平台数据互通,能在短时间内实现点赞数的几何级增长。用户无需复杂操作,仅需输入QQ号、设置目标数量,即可坐等数据更新。这种“低投入高回报”的模式,恰好契合了当下部分用户追求“即时满足”的社交心态——比起花数月时间通过真实互动积累点赞,几分钟的“技术操作”显然更具诱惑力。

然而,这种“有效”本质上是脆弱的数字泡沫。当点赞数脱离真实社交关系支撑,它便失去了作为“社交信号”的意义。就像一个橱窗里堆满的廉价装饰品,数量再多也无法提升商品本身的质感。QQ系统名片的真正价值,从来不是数字的堆砌,而是它所承载的社交记忆与关系沉淀——那些来自好友的真诚点赞、共同经历的互动瞬间,才是构成个人社交资产的核心要素。刷赞制造的“数据繁荣”,不过是镜花水月,看似光鲜,实则不堪一击。

二、深层“无效”:社交关系本质与平台规则的双重挤压

从社交本质看,QQ系统名片刷赞的“长期有效性”几乎为零。社交关系的建立与维系,核心在于情感连接的真实性,而非数据的虚假繁荣。心理学中的“单纯曝光效应”表明,人们会对熟悉的事物产生好感,但这种好感必须建立在“积极体验”的基础上——如果点赞只是机器程序的重复操作,缺乏背后的情感互动与价值认同,那么高赞数反而会成为一种“社交减分项”。当用户发现你的名片赞数虽多,却找不到任何真实的互动痕迹,这种“数据与行为的割裂”会迅速消耗对方的信任,甚至引发“被欺骗”的负面情绪。

更关键的是,QQ平台对刷赞行为的规则压制正在持续升级。作为腾讯核心社交产品,QQ的名片数据系统早已接入风控模型,能够识别异常点赞行为:短时间内点赞数的非自然增长、IP地址的集中异常、点赞用户账号的“僵尸化”特征(无头像、无动态、无好友),都会触发系统警报。一旦被判定为违规操作,用户轻则面临点赞数清零、功能限制,重则可能导致账号封禁。近年来,腾讯安全中心多次通报QQ刷赞相关的违规案例,不少用户因贪图一时便利,最终丢失了多年积累的社交账号,得不偿失。

此外,刷赞还会削弱个人社交能力的长期发展。依赖数据造假获取的社交认同,会使用户陷入“路径依赖”——当真实互动的难度大于刷赞操作时,用户会逐渐丧失建立深度关系的能力。就像一个长期使用拐杖的人,肌肉会逐渐萎缩;沉迷刷赞的用户,其社交认知、沟通技巧、共情能力等核心社交素养,也会在虚假数据的掩护下不断退化。最终,即便拥有再高的点赞数,也无法在真实的社交场景中立足,这无疑是本末倒置。

三、用户需求错位:从“被看见”到“被认同”的社交焦虑

为什么明知风险,仍有大量用户前赴后继地尝试QQ系统名片刷赞?这背后折射出的是当代用户的深层社交焦虑——在信息爆炸的时代,每个人都渴望在社交网络中“被看见”,而点赞数作为最易量化的“可见性指标”,成为用户证明自我价值的便捷工具。尤其是年轻群体,正处于身份认同构建的关键期,他们需要通过外部反馈来确认“自己是否受欢迎”,而刷赞恰好满足了这种“即时确认”的需求。

但这种需求本身存在认知偏差。“被看见”不等于“被认同”,数据的曝光度与关系的认可度从来不是一回事。真正的社交认同,源于思想碰撞的火花、情感共鸣的温暖、价值互换的互利——这些都不是冰冷的数字能够替代的。就像一场演讲,观众的掌声是否真诚,取决于演讲内容是否触动人心,而非掌声的分贝高低。QQ系统名片的点赞数,或许能让你在人群中“被看见”,但只有真实的互动与连接,才能让你在他人心中“被认同”。

更深层次看,刷赞行为的泛滥,反映了社交平台数据评价体系的单一化。当平台过度强调点赞、关注、转发等量化指标时,用户便会不自觉地将这些数据等同于社交成功,从而陷入“数据竞赛”的怪圈。QQ作为拥有数亿用户的社交平台,其系统名片的设计初衷,本是为了让用户更便捷地展示个人形象、连接社交关系,但当点赞数成为唯一的“评价标准”,便偏离了其核心价值。这种平台逻辑与用户需求的错位,才是刷赞现象屡禁不止的根源。

四、破局之道:从数据造假到真实社交的价值重构

与其纠结于“QQ系统名片刷赞是否有效”,不如思考“如何让QQ系统名片真正有效”。答案其实很简单:放弃数据造假,回归社交本质。真正的社交价值,从来不是数字的游戏,而是关系的深耕。

首先,优化个人名片的内容生态。QQ系统名片支持设置头像、昵称、签名、动态等多维信息,用户可以通过精心设计头像传递个性,用签名表达态度,用动态分享生活——这些真实的内容,比任何虚假的点赞数更能吸引志同道合的朋友。比如,一个摄影爱好者可以通过分享作品动态吸引同好,一个职场新人可以通过专业的签名建立信任感,这些“内容沉淀”带来的社交连接,远比刷赞更有价值。

其次,主动发起真实互动。社交是双向奔赴,而非单向索取。与其花时间刷赞,不如主动给好友点赞、评论,参与群聊讨论,发起好友间的互动活动。在QQ的“动态”功能中,分享自己的生活感悟、工作收获,甚至是对某个热点事件的看法,都能引发真实的情感共鸣。当你的动态下出现的是好友真诚的评论与讨论,而不是机器刷出的点赞时,这种“被需要”的感觉,才是社交给予的最好回报。

最后,建立理性的社交认知。要明白,社交的价值不在于“有多少人点赞你”,而在于“有多少人懂你”。QQ系统名片的真正意义,是成为连接人与人之间的桥梁,而非炫耀数据的舞台。放下对点赞数的执念,专注于构建有温度、有深度的社交关系,你会发现,那些真实的互动、真诚的友谊,才是社交网络中最宝贵的财富。

QQ系统名片刷赞的“有效性”争论,本质上是数字时代社交价值迷失的缩影。当我们在虚拟世界中追逐数据的光环时,是否忘记了社交最初的模样——是人与人之间的真诚连接,是情感与思想的深度共鸣?与其在虚假的数据泡沫中自我陶醉,不如回归社交的本质,用真实互动构建值得信赖的连接。毕竟,QQ系统名片的真正价值,从来不是赞数的多寡,而是它承载的每一次真诚互动、每一段深厚情谊。这,才是“有效”的终极答案。