在QQ空间这个曾承载一代人社交记忆的平台,访客记录与点赞互动始终是用户社交价值的重要标尺。当“QQ空间访客刷赞”成为一种灰色产业链,无数用户试图通过“购买点赞”“工具刷赞”等手段提升页面热度,一个核心问题浮出水面:QQ空间访客刷赞真的有效吗? 要解答这个问题,需穿透“数据繁荣”的表象,从社交逻辑、平台机制与用户心理三个维度拆解其真实价值与潜在风险。

一、刷赞的逻辑:被量化的“社交货币”与即时满足感

QQ空间访客记录与点赞的“有效性”,本质上是用户对“社交货币”的追逐。在早期社交场景中,访客数量代表“被关注度”,点赞数量则象征“内容认同度”——这两者共同构成了用户在熟人社交圈中的“社交价值”。当自然互动无法满足对“高价值”的渴求时,“刷赞”便成为低成本获取“社交货币”的捷径。

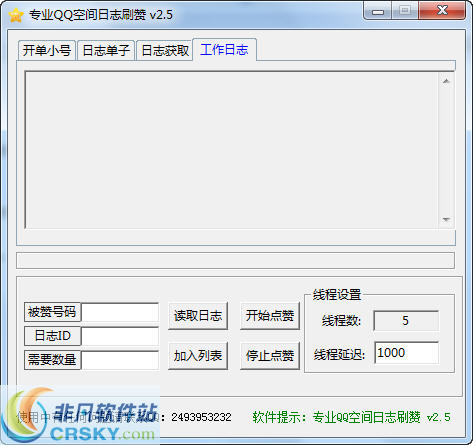

第三方平台提供的“刷赞服务”精准抓住了这一心理:1元可买10个赞,百元可包月访客量暴涨,甚至有工具能模拟“真实用户”点赞,伪造“好友互动”痕迹。对用户而言,这种操作看似能快速提升页面热度,满足“受欢迎”的虚荣心,甚至带来“内容被更多人看见”的错觉。但从社交本质看,这种“有效性”仅停留在数据层面的即时满足,与真实的社交影响力毫无关联。

二、无效的“有效”:平台算法的反噬与用户信任的透支

QQ空间的推荐机制与内容分发逻辑,早已对“刷赞”行为形成精准打击。平台算法通过识别异常行为模式(如短时间内大量点赞、非活跃账号集中互动、点赞内容与用户历史偏好严重偏离等),能轻易筛选出虚假互动数据。被标记的账号不仅可能面临“点赞数清零”“访客记录隐藏”的惩罚,更会被降低内容权重——这意味着,即便刷赞带来短暂的数据繁荣,也无法转化为真实的曝光与流量。

更深层的无效性体现在用户信任的崩塌。QQ空间的社交根基是“熟人关系链”,好友间的点赞与评论本质是情感连接的信号。当用户发现某条动态下突然涌现数十个“陌生赞”,或长期互动的好友突然“异常点赞”,第一反应不是“内容优质”,而是“数据造假”。这种信任透支不仅损害个人社交形象,更会让刷赞者陷入“越刷越孤独”的怪圈:虚假数据堆砌的“受欢迎”人设,终将在真实互动的缺失中轰然倒塌。

三、被忽视的成本:刷赞背后的隐私风险与价值观扭曲

刷赞的“有效性”还必须计算其隐性成本。部分第三方刷赞工具要求用户提供QQ账号密码、好友列表等敏感信息,这些信息可能被用于盗号、诈骗或非法数据贩卖。曾有用户因使用低价刷赞服务导致账号被盗,多年积累的社交动态与好友关系毁于一旦——这种“数据损失”的代价,远非短暂的数据繁荣所能弥补。

更值得警惕的是价值观的扭曲。当用户将“点赞数”等同于“社交价值”,便会陷入“数据至上”的误区:为了追求高赞而发布低俗内容、编造虚假故事,甚至主动购买“虚假粉丝”营造“意见领袖”假象。这种对“数据有效”的盲目追求,不仅背离了社交平台“分享真实生活”的初衷,更会让用户在虚拟的数字泡沫中迷失自我,失去构建真实社交关系的能力。

四、真正的“有效”:从“数据繁荣”到“真实连接”的价值重构

在QQ空间逐渐从“主流社交平台”转向“怀旧社交场”的当下,用户对“有效社交”的定义正在发生本质变化。年轻一代更倾向于在小红书、抖音等平台分享生活,而QQ空间的用户群体则以“熟人怀旧”“情感维系”为主。在这种场景下,真正的“有效”从来不是冰冷的点赞数,而是每一次互动背后真实的情感连接。

一条好友评论下的真诚交流,一次访客记录里老同学的突然造访,远比100个虚假点赞更能体现社交价值。QQ空间的核心优势在于其“熟人社交”的不可替代性——这里没有算法推荐的流量焦虑,只有基于真实关系的情感沉淀。与其花费金钱与精力刷赞,不如用心经营每一次互动:回复好友的评论、定期访问老空间、分享真实的生活点滴,这些看似“低效”的行为,才是构建长期社交价值的唯一路径。

五、回归本质:社交平台的终极价值是“真实”而非“数据”

从QQ空间到更广泛的社交平台,所有“刷数据”行为的“无效性”本质上是相通的:平台算法会淘汰虚假互动,用户会识破数据泡沫,而真正的社交影响力永远建立在真实与信任之上。QQ空间访客刷赞或许能带来短暂的数据满足,但这种“有效”如同沙上建塔,终将在时间的冲刷下崩塌。

在数字社交的下半场,用户的注意力早已从“数据多少”转向“质量如何”。与其纠结于“QQ空间访客刷赞真的有效吗”,不如反问自己:我是否在通过社交平台传递真实的自己?是否在维系有温度的关系?当社交回归“真实连接”的本质,那些自然而来的访客与点赞,才是对社交价值最真实的诠释。