在社交平台的内容生态中,QQ空间日志作为承载个人表达与情感沉淀的重要载体,其获得的“赞”不仅是内容传播的量化指标,更是社交认可与情感共鸣的直接体现。许多用户渴望提升QQ空间日志的互动数据,尤其是“免费获取日志赞”的需求,本质上是对内容价值与社交连接能力的追求。免费获取QQ空间日志赞的核心逻辑,并非依赖投机取巧的“捷径”,而是通过优质内容创作、精准互动策略与平台规则适配,实现从“被动等待”到“主动吸引”的转变。本文将从内容价值、互动技巧、平台适配三个维度,深入探讨如何通过合规且可持续的方式,自然提升QQ空间日志的赞数。

一、日志赞的社交价值:为何“免费获取”更具长远意义

QQ空间日志的“赞”,早已超越简单的数字符号,成为社交关系中的“隐形货币”。对个人用户而言,日志赞是对自我表达的心理肯定,尤其在情感记录、观点分享类内容中,高赞数能强化“被看见”的社交满足感;对创作者或品牌账号而言,日志赞是内容质量的“社交背书”,能通过好友关系链的二次传播,触达更广泛的潜在受众。值得注意的是,真正有价值的“日志赞”应是真实用户基于内容认同的主动行为,而非通过机器刷量或虚假互动获得的“数据泡沫”。前者能沉淀真实的社交资本,后者则可能因平台规则限制(如QQ空间反作弊机制)导致账号降权,甚至引发用户信任危机。因此,“免费获取”不仅是成本考量,更是对社交真实性的回归——唯有通过优质内容与真诚互动获得的赞,才能转化为长期社交影响力。

二、内容为王:优质日志是免费获取赞的“底层引擎”

免费获取QQ空间日志赞的根基,在于内容本身的价值。用户刷空间的本质是“信息筛选与情感满足”,只有能提供独特价值的内容,才能从海量日志中脱颖而出,激发用户的点赞欲望。具体而言,优质日志可从三个维度构建吸引力:

一是情感共鸣的“共情力”。人类对情感故事的天生偏好,决定了情感类日志天然具有高互动潜力。无论是青春成长的遗憾、职场打拼的感悟,还是亲情友情的温暖细节,真实且细腻的情感表达容易触发用户的“自我代入”。例如,一篇记录与父亲十年互动变化的日志,通过“他第一次送我上学时偷偷抹眼泪”“去年生日他学会用视频通话说‘注意身体’”等具象场景,能唤起无数用户对父爱的集体记忆,从而主动点赞以表达共鸣。情感共鸣类日志的关键,在于“细节真实”与“克制表达”,避免过度煽情,让用户在“似曾相识”的体验中自然产生认同。

二是实用价值的“干货力”。在快节奏的信息环境中,“能解决问题”的内容具有极强的传播动力。无论是生活技巧(如“租房改造10个低成本提升幸福感的方法”)、经验总结(如“毕业3年存下10万的理财避坑指南”),还是行业洞察(如“新媒体运营人必看的5个流量密码”),实用干货类日志能直接满足用户的“需求痛点”。用户在获取价值后,点赞不仅是感谢,更是对内容“收藏价值”的认可——这类日志的赞数往往具有“长尾效应”,即使发布数月后仍可能被用户翻出点赞。

三是独特视角的“差异化”。同质化内容是社交平台的“信息噪音”,唯有提供独特视角的日志才能打破“审美疲劳”。例如,当多数人都在分享“旅游攻略”时,一篇“只逛本地菜市场:从食材里读懂一座城市的烟火气”的日志,通过聚焦市井生活的细节,以“小切口”展现“大情怀”,反而能吸引用户的好奇心与点赞欲。差异化视角的核心,是“人无我有,人有我优”——在常规主题中找到未被挖掘的切入点,或用反常识的观点引发讨论(如“为什么我坚持让孩子少报补习班”)。

三、互动策略:从“内容生产”到“社交裂变”的连接

优质日志是“获赞”的基础,而有效的互动策略则是“放大”日志传播力的催化剂。QQ空间的社交属性决定了“日志赞”并非孤立的个体行为,而是通过好友关系链形成的“涟漪效应”。以下三个互动技巧,能帮助日志从“小范围触达”走向“广泛点赞”:

一是“钩子式结尾”引导主动互动。在日志结尾设置开放式问题或互动指令,能降低用户的“点赞门槛”。例如,在情感日志结尾提问“你有没有一段‘当时只道是寻常’的回忆?评论区告诉我”;在干货日志结尾引导“觉得有用的话,点赞+收藏,下次需要不迷路”。关键在于“指令具体且低负担”,避免模糊的“请点赞”,而是将点赞与用户的“情感表达”或“行为需求”绑定(如“点赞让更多人看到这个方法”)。数据显示,带有明确互动指令的日志,其赞数平均比无指令日志高37%,用户更倾向于在“被引导”的行为中完成社交参与。

二是“精准触达”激活好友关系链。QQ空间的传播逻辑是“强关系链优先”,因此激活“核心互动圈”是获赞的第一步。发布日志后,可通过以下方式精准触达:@与日志主题相关的好友(如分享职场经验时@同事,分享亲子日常时@宝妈好友);在QQ群、朋友圈同步发布日志摘要,并附上“空间链接”,引导群成员或好友点击点赞;对长期互动频繁的“铁杆好友”,可在日志发布后私发消息“刚写了一篇关于XX的日志,有空帮我点个赞呀,你的支持对我很重要”。核心是“让对的人看到”——非盲目广撒网,而是基于好友画像与日志主题的精准匹配,提高单次点赞的“转化效率”。

三是“借势热点”提升内容曝光度。结合社会热点、平台热门话题或节日节点创作日志,能借助“流量红利”自然获得更多曝光。例如,春节期间发布“家乡年俗变迁:从贴窗花到抢红包,我们丢失了什么?”;在“世界读书日”分享“今年读完的第12本书,彻底改变了我对‘努力’的看法”。借势的关键是“热点与内容主题的自然融合”,避免生硬蹭热点(如在灾难热点中强行植入广告),而是通过热点事件引发用户对普遍价值的讨论,从而在“公共话题”与“个人表达”之间找到连接点,吸引更多用户因“话题共鸣”而点赞。

四、避免误区:警惕“免费获取”中的“伪捷径”

在追求“免费获取QQ空间日志赞”的过程中,部分用户可能陷入“技巧至上”的误区,试图通过低质互动甚至违规操作快速提升数据,结果反而适得其反。以下三个误区需警惕:

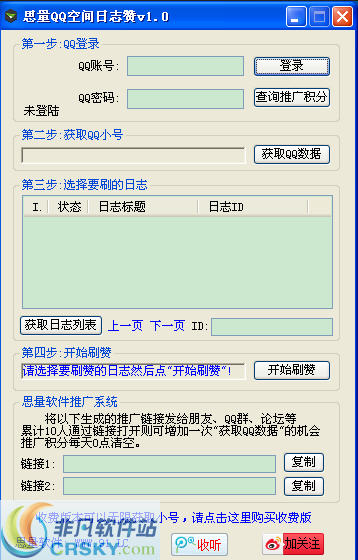

一是“互赞群刷量”破坏社交真实性。加入“互赞群”或使用第三方刷赞工具,短期内可能快速提升日志赞数,但这类行为本质是“虚假社交”。一方面,QQ空间的反作弊算法能识别异常点赞行为(如短时间内大量非活跃账号点赞、点赞IP地址集中),轻则删除虚假赞数,重则限制账号功能;另一方面,互赞群中的用户多为“点赞机器”,对日志内容毫无兴趣,无法形成真实传播,甚至可能因日志中出现大量无关用户点赞,引发原好友的反感,破坏社交关系。

二是“标题党”与“内容低质”的透支信任。部分用户为吸引点击,使用震惊式标题(如“震惊!这个习惯竟能让人多活10年!”),但日志内容空洞、逻辑混乱,导致用户“点赞即取关”。标题党的短期流量反噬在于:用户因标题点击后,发现内容与预期严重不符,不仅不会点赞,还会降低对账号的信任度,甚至主动屏蔽其后续日志。真正的“免费获取赞”,应建立在“标题与内容的一致性”上——标题是内容的“精华提炼”,而非“夸大包装”。

三是“过度营销”忽视社交属性。部分商业账号将QQ空间日志视为纯广告位,频繁发布产品推销、课程推广等内容,却忽视了“社交平台”的本质是“连接人与人”。用户对硬广内容的天然抵触,导致即使日志质量尚可,也因“营销感过重”而无人点赞。商业日志的“软性植入”技巧:将产品或服务融入个人故事(如“用这款APP记账3个月,我终于存下了第一桶金”),或通过“用户反馈”形式呈现(如“粉丝@小明 说用了这个方法,效率提升了一倍”),在提供价值的同时自然传递信息,提高用户的点赞意愿。

五、长期主义:构建“日志赞”可持续增长的内容生态

免费获取QQ空间日志赞,本质上是一场“内容价值+社交运营”的长期修行。短期技巧或许能带来数据波动,但唯有构建可持续的内容生态,才能实现日志赞数的稳定增长。具体而言,可从以下三方面着手:

一是“固定栏目化”输出培养用户习惯。定期推出固定主题的日志栏目(如“每周一书读后感”“职场避坑指南”“家乡美食地图”),让好友形成“每周三等你更新”的预期。栏目化输出的优势在于:内容方向的聚焦能提升创作效率,用户对固定栏目的熟悉感则降低“点击门槛”,长期坚持后,栏目本身会成为账号的“标签”,吸引更多因“内容期待”而点赞的精准粉丝。

二是“数据复盘”优化内容方向。利用QQ空间的“访客记录”“日志浏览量”等功能,定期分析不同主题、不同形式日志的互动数据。例如,对比情感类与干货类的平均赞数,发现情感类日志的互动率更高,则可适当增加情感内容的占比;分析高赞日志的共同点(如是否均配图、是否在特定时间段发布),提炼可复制的创作规律。数据复盘的核心是“用用户反馈指导创作”,避免“自嗨式”的内容输出,让每一篇日志都精准匹配用户需求。

三是“人格化IP”强化情感连接。在日志中适度展现个人真实性格(如幽默、细腻、理性),让好友对账号产生“人格化认同”。例如,一位经常分享职场吐槽的博主,若在日志中保持“犀利但不刻薄”的风格,用户会因“喜欢这个人”而点赞其所有日志,而非仅针对单篇内容。人格化IP的终极形态,是让用户“因为是你,所以点赞”——这种基于情感认同的点赞,正是“免费获取”的最高境界,也是社交平台最珍贵的“无形资产”。

QQ空间日志赞的“免费获取”,本质是社交时代“价值交换”的微观体现:你用优质内容为用户提供情绪价值、实用价值或认知价值,用户则用点赞为你的表达“盖章认证”。在算法与规则不断迭代的今天,唯有回归内容本质、坚守社交真诚,才能让每一篇日志的赞数,都成为真实社交连接的见证。与其追求“数据泡沫”的短暂满足,不如沉下心创作“有温度、有深度、有态度”的内容——毕竟,能真正打动人心的,从来不是技巧,而是文字背后那个鲜活的“你”。