在QQ空间这个承载了无数人青春记忆的社交平台上,点赞功能始终是衡量内容受欢迎程度的重要标尺。随着社交竞争的加剧,“QQ空间批量刷赞”逐渐成为一个备受争议的话题——它真的能像传言中那样轻松提升账号影响力,还是一场得不偿失的数字游戏?要回答这个问题,我们需要从技术逻辑、平台规则、社交本质三个维度拆解,而非停留在“能否操作”的表面争议。

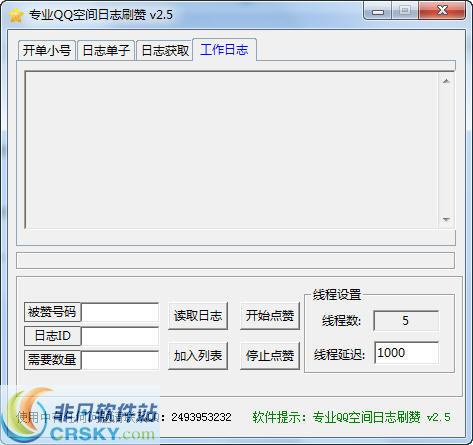

QQ空间批量刷赞的“可行”往往源于对工具功能的片面认知。早期互联网上确实存在过大量第三方脚本或外挂,声称能通过模拟人工操作实现“一键刷赞”,用户只需导入好友列表,设置点赞数量,就能在短时间内收获数百个红色赞。这种“技术可行”的背后,是开发者利用了QQ空间早期API接口的漏洞,通过批量请求模拟用户点击行为。然而,随着腾讯安全体系的升级,这类工具早已失去生存土壤:如今的QQ空间对点赞行为设置了多重校验机制,包括IP地址频率限制、设备指纹识别、用户行为轨迹分析等。例如,同一IP地址在1分钟内对50个不同用户点赞,或同一设备在无浏览记录的情况下直接点赞,都会被算法标记为异常。因此,所谓的“批量刷赞”在技术上已面临难以逾越的壁垒,即便偶尔通过低劣工具实现,也会留下明显的作弊痕迹。

更关键的问题在于,即便“刷赞成功”,其价值也经不起社交生态的推敲。QQ空间的社交关系链基于真实身份和熟人连接,用户对点赞行为的判断早已超越数字本身。当你发现一条内容只有10条评论却有200个赞,或点赞列表全是陌生账号时,第一反应不会是“内容优质”,而是“数据造假”。这种信任反噬会直接损害账号的长期 credibility——真正有价值的内容需要通过评论、转发、私聊等深度互动来体现,而刷赞制造的虚假繁荣,只会让真实用户产生距离感。对于商业账号而言,风险更为显著:品牌方若依赖刷赞数据评估KOL合作效果,可能会因虚假数据投入预算,最终导致ROI归零;而KOL自身一旦被平台识别刷赞行为,轻则限流降权,重则永久封号,得不偿失。

从平台规则角度看,“QQ空间批量刷赞”本质上是对社交契约的破坏。腾讯在《QQ空间用户协议》中明确禁止任何形式的自动化工具或脚本干扰平台正常运营,将刷赞、刷粉丝等行为定义为“作弊行为”。近年来,腾讯通过“天眼系统”等风控技术,已实现对异常点赞行为的实时监测和追溯。据公开信息显示,2022年QQ空间累计处置了超过500万个涉及刷赞的账号,其中90%以上因“短时间内异常点赞数据”被限制功能。这种“零容忍”态度并非偶然:社交平台的核心价值在于真实连接,一旦点赞数据被污染,整个生态的信任基础便会崩塌。正如某社交产品负责人所言:“我们宁愿容忍100个低活跃账号,也不愿放行1个刷赞账号,因为后者对生态的伤害是指数级的。”

更深层的悖论在于,刷赞行为暴露了用户对社交价值的认知偏差。在流量至上的环境下,许多人误以为“点赞数=影响力”,却忽视了社交影响力的本质是“话语权”和“信任度”。一个拥有1000个真实好友、每条内容能获得50条认真评论的用户,其影响力远超一个通过刷赞拥有10万赞但互动率为0的账号。QQ空间的用户群体以90后、00后为主,他们对“真实”的敏感度更高——虚假数据或许能带来短暂的虚荣满足,却无法转化为真实的社交资本。相反,那些坚持分享原创内容、真诚回复评论的用户,即使点赞数不高,也能收获稳定的社交关系和长期价值。

退一步说,即便存在“高明”的刷赞方式,其性价比也极低。目前市面上仍有少数声称“真人互赞”的平台,通过用户任务群实现互相点赞,看似真实,实则暗藏风险:这类平台往往要求用户授权登录QQ账号,极易导致个人信息泄露;同时,长期参与互赞会让用户陷入“为点赞而点赞”的恶性循环,逐渐丧失对优质内容的判断力。相比之下,将时间投入到内容创作上——比如写一篇有观点的日志、分享一组有温度的照片、发起一个有趣的互动话题——所获得的真实点赞,才是社交影响力的真正体现。

归根结底,“QQ空间批量刷赞”的“可行性”是一个伪命题:技术上,平台反制机制已让作弊难以为继;价值上,虚假数据无法转化为真实影响力;规则上,平台严厉打击让风险远高于收益。对于真正希望在QQ空间建立社交连接的用户而言,与其在数字游戏中迷失,不如回归社交的本质——用真实的内容、真诚的互动,赢得每一个点赞背后的认可。毕竟,社交的价值从来不是数字的堆砌,而是人与人之间真实的看见与连接。