QQ空间刷赞需要付费吗?这个问题看似简单,实则折射出社交媒体时代下用户对社交价值的焦虑与工具理性的博弈。作为腾讯生态中沉淀了二十年社交关系的老牌平台,QQ空间的点赞功能早已超越简单的“互动符号”,成为个人社交形象、内容传播力乃至商业价值的量化指标。在这种背景下,“刷赞”行为应运而生,而其是否需要付费,则需从需求本质、服务模式、平台规则与社交价值四个维度展开深度剖析。

一、刷赞现象的本质:从“社交认可”到“数据焦虑”

QQ空间的点赞,本质是社交关系链中最轻量级的认可机制。一条动态获赞,不仅是发布者获得即时反馈的情感需求,更是其在社交圈层中“存在感”的直观体现——尤其在学生群体、中小商家或自媒体从业者中,点赞数常被潜意识等同于“受欢迎程度”或“内容质量”。这种认知偏差催生了“刷赞”需求:有人为了满足虚荣心,有人为了营造“热门内容”假象吸引自然流量,还有人将其作为商业推广的“数据包装”(如微商刷赞产品页提升信任度)。

然而,需求的真实性并不等同于服务的必要性。当“刷赞”从少数人的“小操作”演变为产业链,付费便成了最直接的交易模式。但问题在于:付费刷赞真的是获取社交认可的捷径吗? 还是说,它只是放大了“数据焦虑”的虚假解决方案?

二、付费刷赞的运作逻辑:低价陷阱与“虚假繁荣”的代价

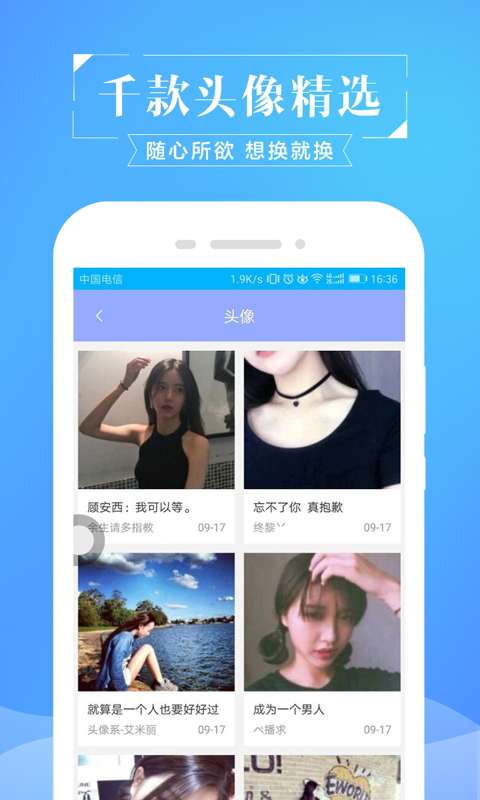

当前市面上,“QQ空间刷赞服务”早已形成成熟产业链。从淘宝、闲鱼的“个人代刷”到专门的刷赞平台,服务模式主要分两类:一是“机器刷赞”,通过模拟用户行为批量点赞,价格低至0.1元/个,但点赞头像多为空白、无昵称的“僵尸号”;二是“人工刷赞”,由真实账号点赞,价格在0.5-2元/个,点赞者多为兼职用户,但互动质量极低——既无评论,也无主页浏览痕迹。

这些服务的核心卖点直击用户痛点:“快速涨赞”“24小时内完成”“包隐蔽”。但背后隐藏的风险远超价格本身:平台算法对异常点赞行为高度敏感。QQ空间的反作弊系统会通过“点赞频率异常”“来源IP集中”“无关联账号互动”等特征识别刷赞行为,轻则动态被隐藏、点赞数清零,重则账号限流(好友动态不展示)甚至封禁。更关键的是,虚假点赞无法转化为真实社交价值——一个获赞上千却零评论的动态,在熟人社交圈中反而可能引发“数据造假”的负面评价。

可见,付费刷赞看似用金钱“买”来了面子,实则可能透支账号的长期信任度。

三、免费刷赞的可行性:回归内容本质与社交互动

既然付费刷赞风险高、价值低,那“QQ空间刷赞是否需要付费”的答案,其实已指向“不需要”。免费获取真实点赞,并非天方夜谭,核心在于回归社交与内容的本质。

首先,优质内容是“点赞磁石”。QQ空间用户多为熟人关系,内容是否被点赞,本质上取决于“是否触达他人需求”。例如:学生党分享的考试复习干货、职场人的实用技能教程、宝妈的育儿经验,这类“有用”的内容天然具有传播力;而生活化、情感化的真实表达(如旅行vlog、节日感悟),则更容易引发共鸣。与其花钱买虚假点赞,不如花时间打磨内容——一条被10个好友认真评论的动态,其社交价值远超100个机器点赞。

其次,主动互动是“点赞催化剂”。社交的本质是“双向奔赴”。在好友动态下积极评论、点赞,参与群聊讨论,能提升自己在社交圈的存在感。当他人感受到你的真诚互动时,自然会回馈以点赞。这种“礼尚往来”的社交逻辑,不仅免费,还能深化关系链,比任何付费服务都更“值钱”。

最后,巧用平台功能提升曝光。QQ空间的“热门动态”“好友精选”等推荐机制,会优先展示互动率高、内容优质的内容。通过添加话题标签(如#校园生活#)、@相关好友、选择“仅好友可见”或“公开”等权限,能让内容更精准地触达目标人群,自然获得更多点赞。这些操作无需成本,却需要用户对平台规则的熟悉与运营意识。

四、平台监管与社交价值变迁:刷赞付费模式的“黄昏”

近年来,腾讯对QQ空间等平台的虚假互动打击力度持续加大。2022年,腾讯安全团队曾公布数据,全年清理“刷赞”“刷粉”违规账号超500万个,下架违规服务链接30万条。这意味着,付费刷赞的“生存空间”正在被快速压缩。

更深层的变革来自社交价值的回归。随着用户对“真实社交”的需求提升,“点赞数”作为单一指标的权重正在下降。年轻人更倾向于通过“评论”“转发”“私聊”等深度互动建立连接,商家也更关注“转化率”“复购率”等真实商业数据。在这种趋势下,付费刷赞的“数据幻觉”正在破灭——一个拥有1000个真实好友、每条动态获赞20-30个的账号,其影响力远超一个靠刷赞拥有1万个“僵尸粉”、动态获赞却寥寥的账号。

结语:从“刷赞焦虑”到“社交自信”的转向

回到最初的问题:“QQ空间刷赞需要付费吗?”答案已清晰:不需要,也不值得。付费刷赞看似解决了“点赞数少”的焦虑,却可能带来账号风险、信任损耗,更无法替代真实社交的价值。真正的社交自信,从来不是建立在虚假数据上,而是源于优质内容的输出、真诚互动的积累,以及社交关系中的真实连接。

与其纠结“如何花钱刷赞”,不如思考“如何让内容被更多人需要”;与其沉迷“点赞数的虚荣”,不如珍惜每一次评论、每一条转发背后真实的情感共鸣。毕竟,社交媒体的本质是“连接”,而非“表演”。当用户放下对“数据”的执念,回归社交与内容本身,那些真正的“赞”,自然会不请自来。