QQ空间刷赞真的持续五年了吗?这个问题背后,藏着数字社交生态里一个被简化的标签与一场复杂的演变。当人们习惯用“五年”这个时间锚点来定义刷赞现象时,往往忽略了它从“社交货币”到“隐秘游戏”的形态变迁,更忽视了平台治理与用户心理的持续博弈。QQ空间刷赞的“五年”,与其说是一个时间刻度,不如说是社交平台从流量红利期进入精细化运营期的微观镜像,其真实轨迹远比“持续”二字更值得拆解。

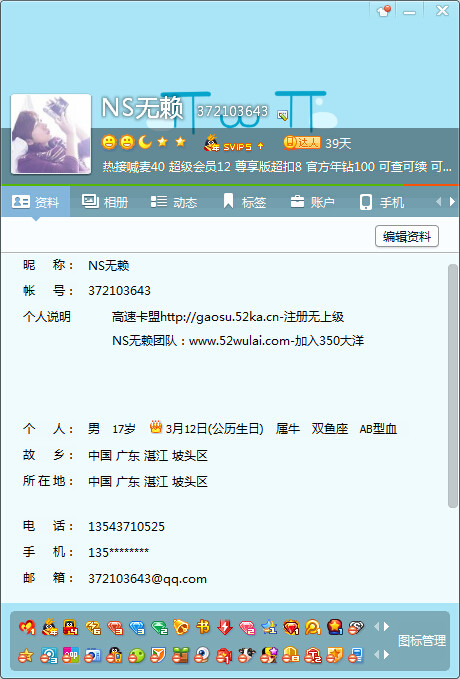

2010年代中期,QQ空间作为Z世代的核心社交场,点赞功能被赋予“社交货币”的属性。一条动态的点赞数,直接关联着用户在社交圈的存在感与受欢迎程度。那时的刷赞,多是“手动互赞”的原始形态——同学间互相“@”帮忙点赞,或是加入“点赞群”以赞换赞。这种基于熟人社交的轻量级互动,本质是社交关系的自然延伸,甚至带有几分校园时代的青涩感。2016年前后,随着第三方刷赞工具的涌现,QQ空间刷赞进入“工具化狂欢期”。用户只需输入链接,支付几元费用,就能在几分钟内获得上百个点赞,数字的快速膨胀让“虚荣心”找到了廉价出口。这一阶段的刷赞,是流量红利下的野蛮生长,平台规则尚未完善,用户对“点赞数=价值”的认知尚未被打破。

为什么会有“持续五年”的说法?大概率源于2018年后平台治理升级的误读。2018年,腾讯开始大规模打击QQ空间的刷赞行为,算法升级能识别异常点赞行为(如短时间内集中点赞、同一IP多账号操作),第三方工具纷纷下架,公开的刷赞群组被解散。从表面看,刷赞似乎“沉寂”了,但这并非消失,而是转入“隐秘化生存期”。“持续五年”的错觉,恰恰源于这种从“公开活跃”到“地下运作”的转变——当现象不再浮于水面,人们便容易用“持续”来概括其难以追踪的轨迹。事实上,2018-2020年,QQ空间刷赞并未消失,而是以更隐蔽的方式存在:小众付费社群、熟人推荐的“代刷”服务、甚至结合了任务平台的“点赞返利”,这些形式绕过了平台的基础检测,让刷赞从“工具狂欢”变成了“定制化服务”。

2020年后,QQ空间的用户结构发生微妙变化——年轻用户向短视频平台迁移,中老年用户成为活跃群体,刷赞的形态也随之迭代。此时的刷赞,早已脱离单纯的“数字虚荣”,与更多现实需求深度绑定。电商卖家通过QQ空间推广商品,要求“点赞+评论”提升曝光;职场新人维护“人设”,转发行业动态后刷赞营造“专业形象”;甚至部分自媒体,将QQ空间点赞数作为“内容受欢迎度”的佐证,吸引广告合作。刷赞的目的从“社交认同”转向“价值变现”,其场景也从“泛娱乐”渗透到“功利性”领域。与此同时,平台治理也进入“算法+人工”的精准阶段:腾讯安全实验室通过分析用户行为轨迹(如点赞间隔、设备指纹、内容相关性),能精准识别“机器刷赞”与“真人代刷”的区别。2023年,QQ空间官方曾披露,日均拦截异常点赞请求超200万次,这意味着刷赞从未“持续五年”的平静,而是在“对抗-升级”的循环中不断变形。

更深层的矛盾,藏在用户心理的变迁里。早期刷赞是“社交焦虑”的产物——在“点赞即认可”的集体认知下,低点赞数等同于被边缘化。但随着社交观念成熟,越来越多的人开始反思“数字泡沫”:一条精心创作的动态,收获10个真诚留言,远比100个机械点赞更有意义。不过,这种“去虚荣化”的转变并非普遍。在下沉市场,部分中老年用户仍将“点赞数”视为“人缘好坏”的标准;在学生群体中,“班级点赞王”的称号仍能带来隐性优越感。刷赞的“持续性”,本质是数字时代社交认同撕裂的缩影——有人追求真实连接,有人沉迷数字表演。

回到最初的问题:QQ空间刷赞真的持续五年了吗?答案是否定的。它更像一场持续演化的“社交实验”:从熟人社会的自然互赞,到工具时代的数字泡沫,再到功利场景下的隐秘交易,每一步都踩在平台规则与用户心理的平衡木上。“五年”只是公众对复杂现象的简化叙事,其背后真正的价值,在于让我们看到:当社交行为被数据化,人性的欲望与理性、虚荣与真实,如何在数字空间里持续博弈。对于用户而言,与其追问“刷赞持续了多久”,不如思考:在点赞之外,我们是否还能找到更真诚的社交语言?对于平台而言,技术治理或许能遏制异常行为,但重建健康的社交生态,仍需引导用户回归“内容为王”的本质。毕竟,社交的本质永远是“人”,而非冰冷的数字。