“QQ空间刷赞盗号神器真的存在吗?”这个问题在网络上频繁出现,尤其在部分用户渴望快速提升社交影响力或担忧账号安全的背景下,各类所谓“神器”的广告层出不穷。但从技术本质、平台机制和网络安全角度综合分析,所谓“QQ空间刷赞盗号神器”根本不存在,不过是不法分子利用用户心理制造的骗局工具。其所谓“一键刷赞”“秒盗他人账号”的宣传,要么是对正常功能的虚假包装,要么是植入恶意程序的陷阱,不仅无法实现承诺效果,反而会让使用者面临账号封禁、信息泄露甚至财产损失的风险。

所谓“刷赞神器”:技术层面的伪命题

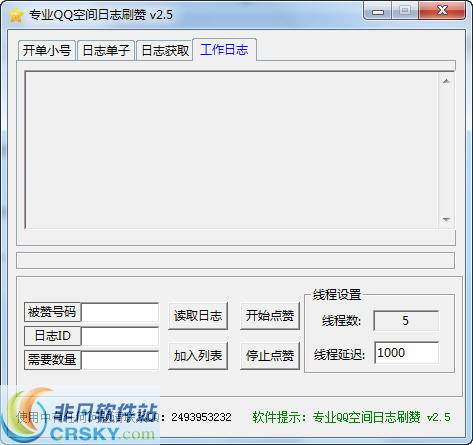

“QQ空间刷赞”的核心逻辑是通过技术手段模拟用户操作,实现短时间内大量点赞。但QQ平台作为腾讯旗下的成熟社交产品,早已建立完善的反作弊系统。该系统通过多维度监测用户行为,包括点赞频率、设备指纹、IP地址、操作路径等异常数据识别。例如,正常用户点赞通常存在时间间隔、内容偏好(如好友动态优先),而所谓“刷赞神器”往往采用固定脚本、高频次、无差别的操作模式,这种“机械式点赞”会立刻触发平台风控机制,导致点赞无效、账号被限流甚至永久封禁。

从技术实现角度看,即便存在短期内绕过平台检测的脚本,也属于“漏洞利用”范畴。腾讯安全团队会持续修复系统漏洞,任何针对平台的非授权操作均违反《腾讯软件许可协议》和《网络安全法》,所谓“神器”的所谓“技术优势”必然是短暂的,且使用者需承担法律责任。此外,部分“刷赞工具”宣称的“真实用户点赞”更是无稽之谈——QQ空间的点赞机制需基于真实账号间的社交关系,脱离真实互动的“虚假点赞”不仅无法提升内容曝光率,反而会被系统判定为垃圾数据,对账号生态造成负面影响。

所谓“盗号神器”:恶意程序的伪装陷阱

比“刷赞”更具危害性的是“盗号”功能的宣传。所谓“QQ空间盗号神器”通常以“远程控制”“密码破解”“好友列表盗取”为噱头,诱导用户下载安装不明软件。实际上,这类工具的本质是木马病毒或间谍程序,一旦运行,会自动窃取用户本地存储的账号密码、通讯录、聊天记录等敏感信息,甚至远程控制手机进行转账、诈骗等违法活动。

从技术原理看,QQ账号安全体系采用“设备绑定”“登录保护”“异常登录提醒”等多重防护机制。用户在陌生设备登录时需验证短信、QQ令牌或人脸识别,所谓“一键盗号”需要突破腾讯的服务器安全防护和客户端加密,这在技术难度上极高,远超个人黑客或小型黑产团队的能力。现实中,所谓的“盗号神器”不过是利用“社会工程学”进行诈骗——例如,通过“免费试用”“付费解锁”等名义骗取用户钱财,或以“盗号教程”为名传播病毒,最终受害者往往是试图盗取他人账号的“使用者”自己。

“神器”话术的传播逻辑:需求与骗局的共谋

为什么“QQ空间刷赞盗号神器”的说法能持续流传?这背后是部分用户“走捷径”的心理与黑产链条的精准匹配。一方面,少数用户渴望通过“刷赞”提升社交价值,或出于好奇、报复心理试图“盗号”,为骗局提供了潜在市场;另一方面,黑产团伙利用“高收益”“零风险”等虚假宣传制造需求,通过短视频、社交群、论坛等渠道扩散广告,形成“诱骗-下载-窃取-诈骗”的完整链条。

值得注意的是,这类骗局往往与“网络兼职”“灰色产业”等话术深度绑定。例如,宣称“刷单赚佣金,顺便用神器盗号赚外快”,或“购买神器即可批量操作多个账号”,将违法行为包装成“赚钱机会”。这种话术不仅欺骗了缺乏网络安全意识的普通用户,甚至诱导部分人参与黑产,最终触犯法律。

使用“神器”的代价:从账号安全到法律风险

使用所谓的“QQ空间刷赞盗号神器”,用户将面临多重风险。首先是账号安全风险:恶意程序会窃取用户个人信息,导致QQ账号被盗用,进而引发财产损失(如关联支付账户被转款)、名誉受损(如账号被用于发布不良信息)。其次是平台处罚风险:腾讯对使用外挂、作弊工具的行为采取“零容忍”政策,一旦查实,不仅会封禁涉事账号,还可能将违规信息提交至监管部门。

更严重的是法律风险:根据《刑法》第285条,提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪,可处三年以下有期徒刑或拘役;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑。而“盗号”行为本身可能构成侵犯公民个人信息罪或诈骗罪,使用者即便未直接实施犯罪,只要下载、传播“盗号工具”,就已涉嫌违法。近年来,多地警方已破获多起利用“QQ空间盗号神器”实施的诈骗案件,涉案人员均受到法律制裁。

正确看待社交互动:拒绝捷径,回归本质

QQ空间作为一代人的社交记忆,其核心价值在于真实的人际互动与内容分享。试图通过“刷赞”等虚假手段提升影响力,本质上是本末倒置——真正的社交认同源于真实的内容创作和情感连接,而非冰冷的数字。对于账号安全,用户应通过“开启二次验证”“定期修改密码”“不点击不明链接”等基础防护措施,建立安全屏障。

网络空间不是法外之地,任何试图通过“神器”走捷径的行为,最终都会付出代价。与其相信“一键刷赞”“秒盗账号”的虚假宣传,不如回归社交的本质:用真诚连接他人,用优质内容赢得关注。对于网络上的“神奇工具”,始终保持理性判断,记住:不存在不劳而获的“神器”,只存在等待被识破的骗局。保护个人信息安全,遵守法律法规,才是网络生存的根本之道。