QQ空间作为国内社交网络发展史上的重要产品,其“点赞”功能自诞生起就承载着用户对社交认同的渴望。然而,围绕“QQ空间刷赞”的现象长期存在,这一行为并非简单的“人工点击”,而是融合了技术模拟、用户心理与平台规则的多维系统。要理解“QQ空间刷赞的原理是什么”,需从技术实现、用户动机与平台治理三个核心维度拆解,揭示其背后复杂的社交技术逻辑。

一、点赞行为的基础逻辑:从“社交货币”到“数据符号”

在探讨刷赞原理前,需先明确QQ空间点赞的原始功能。作为用户互动的基础符号,点赞本质是“社交货币”的一种——通过公开化的认可行为,传递情感支持、强化关系连接,同时满足用户的“被看见”需求。早期QQ空间的点赞机制相对简单:用户点击“赞”按钮,目标内容下方即显示点赞者头像及总数,这种“即时反馈+公开可见”的设计,天然激发了用户对“点赞数量”的追求。

随着社交竞争的加剧,点赞逐渐从“情感表达”异化为“社交数据符号”。用户开始将点赞量视为自身社交影响力、内容受欢迎度的量化指标,甚至衍生出“点赞=价值认同”的认知偏差。这种心理变化为刷赞提供了需求土壤——当真实互动无法满足数量期待时,用户开始寻求“捷径”,而技术发展则让这种捷径成为可能。

二、技术实现:从“人工点击”到“智能模拟”的迭代

QQ空间刷赞的原理核心在于“技术对真实用户行为的模拟”,其技术路径经历了从简单到复杂的迭代,大致可分为三个阶段:

1. 人工脚本批量操作(初级阶段)

早期刷赞依赖简单的自动化脚本,通过模拟鼠标点击(如固定坐标点击)或调用网页接口,实现批量点赞。这类技术门槛低,但存在明显缺陷:无法识别内容场景(可能对违规内容盲目点赞)、点赞行为模式单一(固定时段、固定频率),容易被平台的风控系统标记为异常。例如,若某账号在1分钟内对100条动态进行点赞,远超人类用户的行为极限,系统会触发“非正常点赞”预警。

2. 机器学习驱动的“拟人化”模拟(进阶段)

随着机器学习技术的发展,刷赞工具开始引入“行为特征建模”。通过分析真实用户的行为数据(如滑动轨迹、停留时长、点赞间隔、内容偏好),脚本能够模拟更自然的交互模式:例如,先浏览动态内容3-5秒再点赞,或在不同时段(如早晚高峰)分散点赞,甚至结合用户历史点赞记录(如常给好友的生活类动态点赞)进行精准匹配。部分高级工具还会接入“图像识别技术”,自动筛选符合目标用户审美的内容(如风景照、美食照)进行点赞,进一步降低被识别的概率。

3. 真人众包与“任务平台”协同(高级阶段)

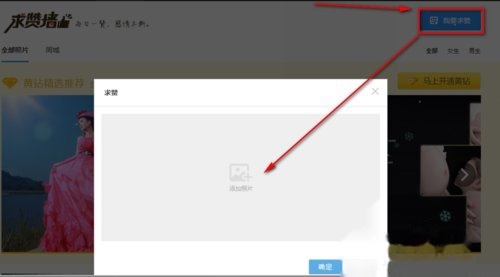

当纯技术模拟面临平台高级风控(如设备指纹识别、用户画像校验)时,“真人众包”模式应运而生。这类模式通过搭建“任务平台”,将刷赞需求拆解为“小额任务”,吸引真实用户完成。例如,A用户想获得100个赞,可在平台发布任务,B用户(任务接收者)点击A的动态并点赞,完成后获得平台积分(可兑换现金或权益)。这种模式下,每个点赞行为均来自真实账号,行为数据完全符合人类用户特征,几乎无法通过技术手段直接拦截。同时,任务平台还会通过“IP代理池”“设备模拟器”等技术手段,进一步规避平台对异常账号的检测,形成“技术+人力”的闭环。

三、用户动机:从“社交焦虑”到“商业需求”的多元驱动

技术实现是刷赞的“外在形式”,用户动机则是其“内在引擎”。QQ空间刷赞的需求并非单一,而是由个人社交心理与外部商业利益共同驱动的复杂体系:

1. 社交认同与“人设维护”

对普通用户而言,点赞量是“社交受欢迎度”的直接体现。例如,学生党会通过刷赞让生日动态“热闹”,职场人士会通过刷赞凸显朋友圈的“价值感”,部分用户甚至通过持续刷赞维持“高人气人设”。这种需求源于社会心理学中的“镜中我”理论——用户通过他人的点赞反馈构建自我认知,当真实互动不足时,刷赞成为“快速获得镜中我”的替代方案。

2. 商业引流与“数据包装”

对商家、微商或自媒体账号而言,点赞量是“商业价值”的量化指标。高点赞动态能提升账号权重,吸引更多自然流量,甚至成为广告合作的“敲门砖”。例如,某服装店主通过刷赞展示“爆款”销量,增强消费者信任;某自媒体账号用高点赞数据证明“内容影响力”,以此吸引品牌投放。这种商业需求催生了“刷赞产业链”,从工具开发到数据服务,形成规模化的灰色市场。

3. 群体压力与“从众心理”

当用户发现好友、同行都在刷赞时,容易产生“不刷就落后”的群体压力。例如,班级群中某位同学的动态获得大量点赞,其他人会担心自己的动态“太冷清”而选择刷赞,这种从众心理进一步放大了需求规模。

四、平台治理与刷赞的“攻防博弈”

作为社交平台,QQ空间始终对刷赞行为持打击态度,其治理逻辑与刷赞技术的演进形成了持续的“攻防博弈”。平台的风控系统主要从三个维度识别异常点赞:

1. 行为特征分析

通过用户的历史行为数据,建立“正常点赞模型”,包括:每日点赞次数上限(如普通用户通常不超过200次/天)、点赞内容类型分布(如不会仅给同一位用户的所有动态点赞)、点赞时段规律(如不会在凌晨3点集中点赞)等。当用户行为偏离模型阈值(如1小时内点赞50次同一动态),系统会触发二次验证(如滑块验证)或临时限制点赞功能。

2. 关联账号校验

针对“真人众包”模式,平台通过“设备指纹”“IP地址”“登录行为”等关联数据,识别“任务账号”。例如,同一设备/IP频繁切换不同账号进行点赞,或账号在短时间内完成大量“陌生动态点赞”(与好友关系、历史互动无关),会被判定为“任务账号”,面临降权、封禁等处罚。

3. 内容质量反哺

平台逐渐意识到,单纯打击“刷赞行为”治标不治本,需从源头提升内容质量,减少用户对“点赞数量”的畸形追求。近年来,QQ空间优化了推荐算法,增加“优质内容”曝光权重,同时降低“点赞量”在社交排名中的占比,引导用户回归“内容互动”本质。

五、刷赞的本质与社交生态的反思

QQ空间刷赞的原理,本质上是“技术工具”“人性需求”与“平台规则”三方互动的产物。从技术角度看,刷赞是自动化对人类行为的模拟;从用户角度看,是社交焦虑与商业利益的投射;从平台角度看,则是风控技术与灰色产业的持续博弈。

然而,当点赞数据脱离真实互动,便可能侵蚀社交信任的根基。若刷赞成为普遍现象,社交平台的“情感连接”功能将被“数据表演”取代,用户在虚假的热闹中逐渐失去真诚互动的能力。对平台而言,完善风控体系是底线,但更需通过产品设计引导用户理性看待点赞——例如,将“点赞”改为“小星星”等非量化符号,或增加“深度互动”(如评论、转发)的权重,让社交回归“表达情感、连接真实”的本质。

对用户而言,理解“QQ空间刷赞的原理是什么”,不仅是认识技术现象,更是反思社交行为的动机:我们追求的究竟是点赞数字的“虚荣”,还是情感共鸣的“真实”?答案或许藏在每一次真实的互动中——当点赞不再是任务,而是心之所动的表达,社交才能真正成为滋养心灵的土壤。