QQ名片刷赞精灵是否真实有效?这个问题困扰着许多试图通过数字社交提升个人形象的用户。在QQ社交生态中,名片点赞数常被视为个人魅力与社交活跃度的直观指标,而各类刷赞精灵正是瞄准这一需求,宣称能快速提升点赞量。但剥离营销话术,其“真实有效”的本质究竟是什么?技术原理能否绕过平台监管?短期刷赞带来的虚荣背后,是否隐藏着长期风险?深入分析这些问题,需要从技术逻辑、平台机制、社交价值与安全风险多维度拆解。

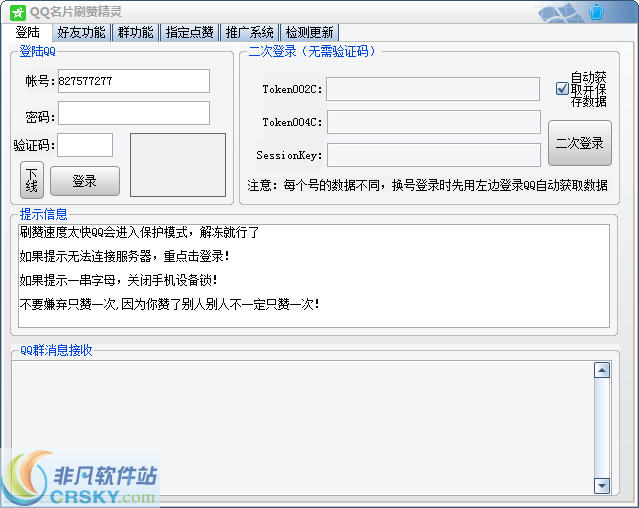

所谓QQ名片刷赞精灵,通常指通过第三方软件或小程序实现的自动化点赞工具。这类工具往往以“一键刷赞”“秒速提升”为卖点,用户只需授权QQ账号权限,设置目标点赞数量,即可在短时间内完成对个人名片的点赞操作。从技术实现看,其核心逻辑可分为两类:一类是模拟人工点击,通过脚本模拟用户登录、点击点赞按钮的动作,试图伪装成真实用户行为;另一类则是利用平台接口漏洞,直接调用QQ后台的点赞接口,绕过前端交互环节。前者依赖对用户行为路径的精准复刻,后者则更考验对平台安全机制的突破能力。然而,无论哪种方式,其本质都是对平台规则的规避,而非真实社交互动的体现。

“真实”是刷赞精灵宣称的核心优势,但这里的“真实”需要被严格界定。首先,点赞数量的“真实”仅停留在前端显示层面——用户的QQ名片上确实会出现大量点赞图标,但这些点赞的来源是否真实?腾讯QQ的反作弊系统早已具备异常行为识别能力,例如短时间内集中点赞、非活跃账号(长期未登录、无互动记录)的异常点赞行为,都会被标记为可疑数据。一旦被系统判定为虚假点赞,这些点赞不仅会被批量清除,还可能触发账号限制功能,导致用户无法正常使用点赞或被好友看到异常提示。更重要的是,即使部分点赞未被立即过滤,其“真实性”也仅停留在数字层面:这些点赞来自机器或非真实社交关系,无法带来任何有意义的社交反馈,与朋友间因内容互动产生的点赞存在本质区别。

“有效”的判断标准更值得商榷。从表面看,刷赞精灵确实能在短时间内提升点赞数,满足部分用户的虚荣心需求。但这种“有效”是短期的、片面的,甚至可能产生反效果。在社交场景中,QQ名片点赞数常被视为个人社交活跃度的参考,但过度依赖虚假点赞,反而可能暴露用户的社交焦虑或缺乏真实社交能力。例如,当好友发现某用户的名片点赞数远超其日常互动水平,或点赞者多为陌生账号时,不仅无法提升个人形象,还可能被视为“虚假社交”,损害个人信誉。此外,对于有商业需求的用户(如微商、求职者),虚假点赞更可能适得其反——潜在合作伙伴或雇主通过QQ名片了解用户时,若发现异常数据,反而会降低对其真实能力的信任。

更深层的风险在于安全性。刷赞精灵通常需要用户输入QQ账号密码,并获取账号的读写权限,这意味着用户的个人信息(如好友列表、聊天记录、空间动态)可能被开发者窃取。部分恶意软件甚至会利用授权权限植入木马程序,盗取账号财产或进行诈骗活动。近年来,腾讯安全报告多次显示,因使用第三方刷赞工具导致的账号被盗事件频发,用户往往在“一键刷赞”的便捷中,不知不觉交出了账号控制权。这种“有效”背后的安全代价,远非虚荣心所能弥补。

用户使用刷赞精灵的动机,往往源于对社交展示的过度焦虑。在数字社交时代,个人形象的“量化指标”(如点赞数、粉丝数)被赋予了过多意义,导致部分用户试图通过捷径提升“社交价值”。但这种焦虑的解决方式,恰恰可能加剧社交异化——当用户沉迷于虚假数据带来的短暂满足感,会逐渐忽视真实社交中的人际连接与情感交流。长期来看,刷赞行为不仅无法解决社交焦虑,反而可能因账号风险、信誉受损等问题,带来更大的心理负担。

从行业生态看,QQ名片刷赞精灵的存在,本质上是平台规则与用户需求的畸形产物。腾讯作为平台方,始终在加强反作弊机制,通过AI识别、行为分析等技术手段打击虚假互动;而开发者则不断迭代工具,试图突破平台监管,形成“猫鼠游戏”。但在这场博弈中,用户始终是潜在的受害者:他们为所谓的“有效”工具付费,却可能面临账号封禁、信息泄露等风险,而真正的社交价值——真实的互动、真诚的连接——却被完全忽视。

归根结底,QQ名片刷赞精灵的“真实有效”是一个精心构建的表象。它或许能在数字上制造虚假繁荣,却无法替代真实社交的温度与深度。对于用户而言,与其追求虚无的点赞数量,不如通过分享真实生活、积极参与互动来建立健康的社交关系。毕竟,社交的本质是连接,而非数字的游戏;而个人价值,从来都不该由虚假的点赞来定义。