QQ名片刷赞真的能赚钱吗?这个问题在社交电商和流量经济的语境下,似乎总有人跃跃欲试。但剥开层层表象,你会发现所谓的“赚钱逻辑”更像一场空中楼阁,既经不起推敲,更难逃现实规则的碾压。

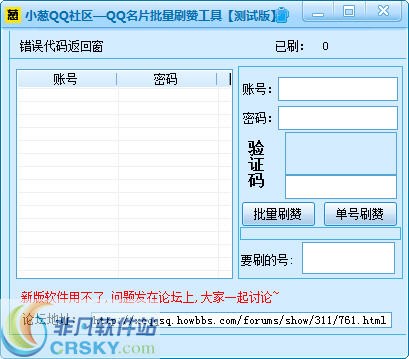

QQ名片作为腾讯生态下的社交身份载体,赞数一度被部分人视为“社交价值”的量化指标,催生了刷赞服务的灰色产业链。这些服务通常以“0.01元/个”“千赞包月”等低价吸引用户,声称能快速提升名片赞数,从而在求职、交友、商业合作中“增加筹码”。对服务提供者而言,赚钱的路径看似简单——通过技术手段或人工操作批量刷赞,赚取差价。比如,用脚本模拟用户点击,或雇佣兼职账号手动点赞,成本极低,收费却能让用户产生“性价比高”的错觉。但这种模式依赖三个前提:平台监管宽松、需求真实存在、技术手段隐蔽。而现实中,这三个前提都在崩塌。

需求方的动机五花八门,却都建立在“数字=价值”的误解上。求职者可能觉得高赞数能展现“社交能力”,商家认为能体现“产品受欢迎”,年轻人单纯想满足虚荣心。但这种需求是虚假的——真正有价值的社交关系,从来不会因为QQ名片的赞数多而建立;商业合作更看重实际能力,而非一个数字。你见过哪家企业招聘会要求“QQ名片赞数500+”作为硬性条件?又有多少因为名片赞数多而成交的订单?答案显而易见,所谓的“社交筹码”,不过是自我安慰的幻象。

更致命的是,服务提供者看似“低门槛赚钱”,实则站在刀尖上跳舞。腾讯对QQ的异常行为监控早已形成体系,从IP地址、操作频率到账号行为轨迹,任何批量刷赞的蛛丝马迹都会触发风控。轻则限权无法点赞,重则永久封禁,多年的社交积累瞬间清零。你以为赚的是快钱,其实是在用账号安全赌概率。更讽刺的是,这类服务的复购率极低——用户刷完赞后发现并未带来实际好处,自然不会再二次消费,服务者只能靠不断拉新维持,形成“一锤子买卖”的恶性循环。技术迭代更是雪上加霜,平台的风控系统不断升级,脚本和人工操作的生存空间被压缩,成本反而越来越高,利润空间被无限挤压。

更深层的悖论在于:QQ名片刷赞的“赚钱逻辑”,本质上是在透支社交生态的信任基础。社交平台的核心价值是真实连接,而刷赞制造的虚假繁荣,会污染整个生态。当用户发现名片的赞数大多是机器或小号操作,对“赞”这个行为的信任度会直线下降,最终导致“劣币驱逐良币”——真正用心经营社交关系的人,反而可能因为拒绝刷赞而被淹没在虚假数据中。这种对生态的破坏,最终会反噬所有参与者,包括试图靠刷赞赚钱的人。

退一步说,即便有人真的通过刷赞赚到了钱,这笔钱也充满了“原罪”。它依赖的是平台规则的漏洞和用户的认知盲区,就像在沙滩上盖房子,潮水随时会来。当腾讯加大对灰色产业链的打击力度,当用户逐渐觉醒对虚假数据的警惕,这种“赚钱模式”的崩塌只是时间问题。与其把精力放在这种不可持续的“捷径”上,不如踏踏实实提升社交价值——比如分享有用的知识、输出优质的内容、建立真实的连接,这些或许不能让你“一夜暴富”,但能带来长期稳定的社交资本和商业机会,这才是真正的“赚钱逻辑”。

QQ名片刷赞赚钱,本质上是在利用信息差和短期焦虑收割“智商税”。它或许能让你在某个瞬间感受到数字带来的虚荣,但无法转化为真实的社交资本或商业价值。真正能“赚钱”的社交逻辑,永远是真诚的互动和持续的输出,而非对虚假数据的追逐。那些沉迷于刷赞赚钱的人,最终会发现,自己不过是在给别人做嫁衣,还赔上了账号安全和时间成本。