QQ名片作为腾讯生态中个人社交身份的浓缩载体,其点赞数常被视作社交活跃度与人际影响力的直观符号,也因此催生了“刷赞”这一灰色产业链。当用户花费金钱或时间换取屏幕上那个不断攀升的数字时,一个核心疑问始终悬而未决:QQ名片刷赞真的能永久保持吗?答案远比“是”或“否”复杂,它涉及技术逻辑、平台规则、用户心理与社交本质的多重博弈。

“刷赞”的本质:被异化的社交货币

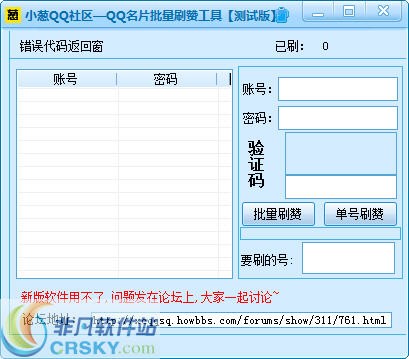

在社交场景中,QQ名片的点赞数最初是真实互动的延伸——朋友对动态的认可、对个人主页的肯定。但当“刷赞”工具与服务的出现,这一功能逐渐异化为可量化的“社交货币”。用户购买点赞,本质上是在购买一种“被看见”的幻觉:高赞数可能带来虚荣心满足,或在求职、社交展示中形成“人设背书”。这种需求催生了庞大的灰色市场,从人工众包到机器人脚本,从单次刷赞到“套餐式”长期维护,产业链条日益成熟。然而,这种“购买”的社交货币,其价值从一开始就建立在虚假数据之上,为“永久保持”埋下了天然的隐患。

技术反制:平台风控下的“数据泡沫”

腾讯作为平台方,对“刷赞”行为的打击从未停止。其背后是强大的风控系统:通过算法监测异常点赞行为(如短时间内大量点赞、同一IP频繁操作、非真实用户设备特征等),一旦识别,轻则删除虚假赞数,重则限制账号功能。这意味着,任何“刷赞”行为都面临着被技术反制的风险。第三方刷赞工具往往宣称“永久不掉赞”,但所谓“永久”不过是平台风控升级前的短暂窗口期。当腾讯优化算法、更新检测模型时,依赖脚本或虚假账号刷出的赞数会像泡沫般迅速破裂——这是技术逻辑下的必然结果,而非“工具质量”问题。

数据真实性:虚假账号的“生命周期”陷阱

刷赞的核心依赖是“虚假账号”:无论是养号工作室批量注册的“僵尸号”,还是通过技术手段模拟的机器人账号,这些账号本身缺乏真实活跃度。腾讯会定期清理长期不活跃、异常行为的账号,一旦这些“点赞源”被清除,依附于其上的赞数自然同步消失。更关键的是,虚假账号无法形成真实社交关系,其点赞行为在平台数据模型中被标记为“无效互动”。随着平台对用户行为真实性的要求越来越高,这种“无根之木”式的点赞,注定难以持久。

用户行为:动态社交中的“自然衰减”

即便刷出的赞数暂时未被平台清理,也难以应对用户行为的动态变化。社交关系是流动的:曾经的“好友”可能删除好友、注销账号,曾经的“点赞”可能因兴趣转移或关系疏远而取消。真实社交中,点赞数会随着互动自然波动,但刷赞追求的是“只增不减”的静态数据,这本身就违背了社交的动态规律。当用户发现名片的赞数突然“缩水”,往往不是平台误判,而是那些虚假的“点赞者”早已在数字世界中“消失”了。

隐性成本:刷赞的“长期负债”

追求“永久保持”的刷赞行为,往往伴随着更高的隐性成本。第三方工具可能要求用户提供QQ账号密码,存在盗号、信息泄露的风险;频繁的异常操作可能导致账号被纳入风控黑名单,影响正常社交功能;更严重的是,当“刷赞”被他人识破,不仅无法提升社交价值,反而会损害个人信誉——在注重真实连接的社交生态中,“数据造假”比“数据不足”更致命。这种“短期收益”与“长期风险”的失衡,让“永久保持”的承诺显得愈发苍白。

破局之道:回归真实的社交价值

与其纠结于“QQ名片刷赞能否永久保持”,不如重新审视点赞数的本质:它应该是真实互动的副产品,而非社交追求的目标。真正能“永久保持”的,是QQ名片背后沉淀的真实人脉、优质内容与个人品牌。例如,通过定期分享有价值的空间动态、参与社群讨论、维护真实的社交关系,获得的点赞数或许不会“暴涨”,但每一赞都来自真诚的认可,这种“慢积累”不仅经得起平台规则的检验,更能为社交关系带来长期价值。

QQ名片刷赞的“永久保持”,本质上是一个被商业包装的伪命题。在技术反制、数据真实性与社交动态规律的三重制约下,任何虚假数据的“永恒”都只是海市蜃楼。社交的价值不在于屏幕上的数字,而在于人与人之间真实的连接与信任。放下对“数据人设”的执念,用心经营每一次真实互动,才是让QQ名片“点赞长青”的唯一路径。