QQ名片作为腾讯生态中个人社交形象的重要载体,其点赞数常被视为社交活跃度与影响力的直观体现,由此催生的“QQ名片刷赞”服务在网络中悄然流行,但这一操作是否真实可行,需从技术逻辑、平台机制与社交价值三重维度拆解。

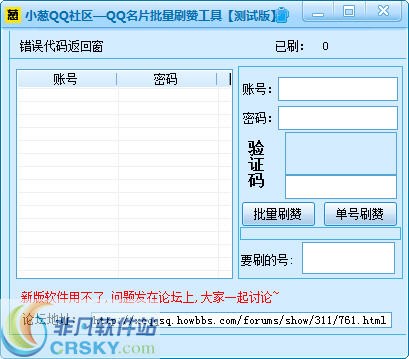

从技术实现路径看,刷赞服务的核心逻辑是通过模拟真实用户行为绕过平台检测。常见手段包括脚本自动化操作(利用第三方软件模拟点击)、接口调用(通过非官方API批量发送点赞请求)、僵尸账号矩阵(使用大量 inactive 账号集中点赞)。例如,某些工具宣称“一键刷赞”,实则通过预设脚本在短时间内连续点击点赞按钮,理论上可在短时间内提升点赞数量。然而,技术的“可行”不代表“真实”——脚本点赞易触发风控系统异常行为标记,如短时间内高频点赞(如1秒内点赞10次)、同一IP多账号操作,这些行为模式与真实用户习惯(如点赞间隔通常在数秒以上,且伴随浏览资料、评论等互动)存在显著差异,极易被腾讯风控系统识别为“异常流量”。

接口调用路径则更依赖平台漏洞,需通过抓包工具获取QQ名片的点赞接口参数,再构造请求包批量发送。但腾讯对核心接口有加密与签名校验机制,且定期更新接口版本,一旦检测到非官方调用,会立即封禁相关账号。2022年就有用户因使用第三方刷赞工具导致QQ账号被限制登录,官方提示“存在异常数据操作风险”。至于僵尸账号点赞,尽管可通过养号工作室“包装”账号(如设置头像、填写资料、模拟基础互动),但这类账号缺乏用户画像(如地域、兴趣标签)和长期行为轨迹,在腾讯“星图”等风控系统中,通过关联设备、登录环境、社交关系链等多维度分析,仍会被判定为“无效用户”,其点赞数据不计入社交权重。

刷赞服务的产业链进一步暴露了其“不可持续性”。上游为“养号”工作室,通过批量注册QQ账号,模拟真实用户行为(如加入群聊、发表说说)积累“健康度”,中游为技术服务商,提供脚本、代理IP(避免同一IP多账号登录)、账号租赁,下游为需求方——商家为提升店铺“信任感”,网红为营造“高人气”人设,普通用户为满足虚荣心。某电商平台显示,100个QQ名片点赞定价5-20元,1000个则需50-150元,价格差异取决于“真实用户占比”。但所谓“真实用户”实则为通过手机验证但无活跃度的“半僵尸账号”,其点赞行为无法转化为社交互动,更无法提升账号在平台推荐算法中的权重。

腾讯对QQ平台的数据真实性有严格管控,核心反制手段包括行为序列分析、关联账号检测与用户举报机制。正常用户点赞会伴随“浏览对方资料”“评论动态”等行为,纯点赞操作属异常;同一设备登录多账号集中点赞会被标记为“团伙作弊”;若大量用户举报某账号点赞异常,将触发人工审核,违规账号将面临功能限制(如禁止点赞、降低社交推荐权重)甚至永久封号。据腾讯安全中心2023年数据,QQ平台日均拦截异常点赞请求超2000万次,超80%的刷赞账号在24小时内被系统识别并处理。这意味着刷赞的“可行性”仅存在于短期侥幸,长期操作风险极高。

更深层次看,QQ名片点赞的初衷是鼓励正向社交互动,但刷赞将其异化为“数据竞赛”。对个人而言,虚假点赞无法带来真实社交连接,反而可能因被识破导致信誉受损——如某求职者因简历附带的QQ名片有大量“刷赞”,被HR质疑“诚信度”;对商家而言,刷赞带来的虚假流量会误导经营决策,如误判产品受欢迎程度,最终影响转化;对平台而言,虚假数据破坏社交生态真实性,削弱用户信任。社交价值的本质是真实互动,而非数字堆砌,刷赞看似“提升形象”,实则透支了长期社交资本。

综上,QQ名片刷赞在技术上存在短期“操作可能”,但受限于平台反制与社交价值本质,其“真实可行性”几乎为零。用户与其追求虚拟数据的光环,不如通过优质内容输出、真实社交互动积累个人信誉;平台则需持续优化风控模型,挤压灰色空间。唯有回归“真实连接”的社交本质,QQ名片才能真正成为个人社交价值的有效载体。