QQ名片作为腾讯社交生态的核心身份载体,其点赞数据早已超越简单的互动符号,演变为衡量个人社交影响力、人际关系质量乃至“社交价值”的量化指标。在这种背景下,“QQ名片刷赞”服务在灰色地带迅速蔓延,各类“一键刷赞”“千赞速达”的广告充斥着社交平台,吸引着渴望提升社交存在感的用户。然而,当用户试图通过捷径“美化”名片数据时,一个核心问题浮出水面:QQ名片刷赞的安全风险究竟有多大? 答案或许远比想象中严峻——它不仅关乎账号本身的安全,更可能延伸至个人信息泄露、法律合规风险乃至社交生态的异化。

一、账号安全风险:从“数据造假”到“数字资产”的崩塌

账号安全是用户使用QQ的基础,而刷赞行为首当其冲威胁的正是这一核心权益。腾讯平台对异常数据行为有着严格的风控机制,当系统检测到短时间内点赞数激增、点赞来源IP异常集中、或存在非用户主动操作的点赞记录时,会自动触发预警。轻则对账号进行“限权处理”——如禁止点赞、降低社交功能活跃度;重则直接封禁账号,导致用户多年的社交关系链、支付记录、游戏数据等“数字资产”瞬间清零。

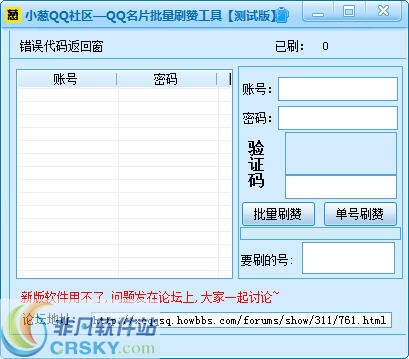

更隐蔽的风险来自第三方刷赞工具本身。多数刷赞服务要求用户提供QQ账号密码,甚至手机号、密保问题等敏感信息,这些工具往往捆绑木马程序或恶意插件。用户授权后,账号可能被远程控制,成为“僵尸网络”的一部分,用于发送垃圾广告、实施诈骗,甚至被用于盗刷游戏装备、虚拟财产。2022年,某安全机构报告显示,超过30%的账号被盗案例与使用第三方“刷赞”“刷票”工具直接相关——用户为了一时的虚荣心,交出了整个数字世界的“钥匙”。

二、个人信息泄露:从“点赞数据”到“精准画像”的隐私危机

刷赞过程中泄露的信息,远不止账号密码。为规避平台检测,部分黑色产业链会要求用户提供更详细的“画像数据”:如好友列表、常访问的群聊、兴趣标签、甚至地理位置。这些数据与点赞行为结合后,用户的社交图谱、消费偏好、生活习惯被精准勾勒,形成完整的“用户画像”。

这类画像一旦流入黑产市场,可能引发连锁风险:精准诈骗(如冒充好友借钱、定制化电信诈骗)、精准营销(骚扰电话、垃圾短信轰炸),甚至被用于“社会工程学攻击”——通过分析用户社交关系,突破企业或机构的内部防线。更值得警惕的是,部分刷赞平台会将用户信息打包出售,形成“数据采集-加工-贩卖”的完整链条,而用户对此往往毫不知情,直到个人信息被滥用才追悔莫及。

三、法律与平台规则风险:从“灰色操作”到“违规违法”的边界

许多用户认为“刷赞只是小事”,却忽视了其背后的法律与合规风险。根据《腾讯QQ软件许可及服务协议》明确禁止“使用外挂、插件、第三方工具或其他任何非官方授权的手段破坏QQ服务的公平性”,刷赞行为直接违反这一条款,属于“数据造假”。平台有权对违规账号进行处罚,包括但不限于封号、限制功能,情节严重者甚至可能被列入腾讯信用黑名单,影响在其他腾讯系产品中的使用体验。

若刷赞服务涉及付费,还可能触犯法律。根据《反不正当竞争法》,通过虚假交易、组织虚假交易等方式帮助其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传,属于不正当竞争行为;若刷赞平台存在诈骗行为(如收款后不提供服务、卷款跑路),则可能构成《刑法》中的诈骗罪。2023年,某地警方就破获了一起“刷赞诈骗案”——犯罪嫌疑人搭建刷赞平台,收取用户费用后利用盗取的账号进行虚假刷赞,涉案金额超500万元,最终因诈骗罪被判处有期徒刑。

四、社交价值异化:从“真实互动”到“数据焦虑”的恶性循环

更深层次的风险在于,刷赞正在扭曲社交价值的本质。点赞本应是真实情感的表达,是对内容的认可与共鸣,但当点赞数可以被“购买”,社交互动便异化为冰冷的数字游戏。用户为了维持“高赞”形象,不得不持续购买服务,陷入“刷赞-焦虑-再刷赞”的恶性循环;而接收方看到异常的点赞数据后,反而会对用户的真实社交能力产生质疑——这种“数字信任危机”比账号封禁更可怕,它破坏了社交生态的真诚性,让“点赞”失去了原有的温度。

更值得反思的是,这种异化正在影响年轻一代的社交观念。当青少年看到“刷赞”能快速获得关注,可能会误以为“数据=价值”,从而忽视现实中的人际交往能力培养。长期处于“虚假繁荣”中,用户对真实社交的感知力会逐渐退化,甚至出现“社交恐惧”——害怕真实的互动无法匹配线上的“完美形象”。

结语:安全风险的本质,是对“社交捷径”的盲目崇拜

QQ名片刷赞的安全风险,从来不是单一的技术问题,而是技术、法律、心理多重因素交织的复杂命题。它暴露了部分用户对“社交捷径”的盲目崇拜,也折射出数字时代“数据异化”的深层危机。真正的社交价值,从来不是点赞数的堆砌,而是真实互动中建立的情感连接。与其将时间和金钱投入充满风险的刷赞服务,不如用心经营每一次真诚的交流——毕竟,在数字世界里,安全与信任,才是最珍贵的“社交资产”。