在QQ社交生态中,名片作为个人形象的“数字门面”,点赞数常被视为社交活跃度与受欢迎程度的直观指标。正因如此,“QQ名片刷点赞软件”应运而生,宣称能“一键提升点赞量”“快速打造高人气形象”。但这类软件真的能如宣传般带来实质性价值,还是只是看似有效的“数字泡沫”?要回答这一问题,需从技术原理、实际效果、潜在风险及社交本质等多维度深入剖析。

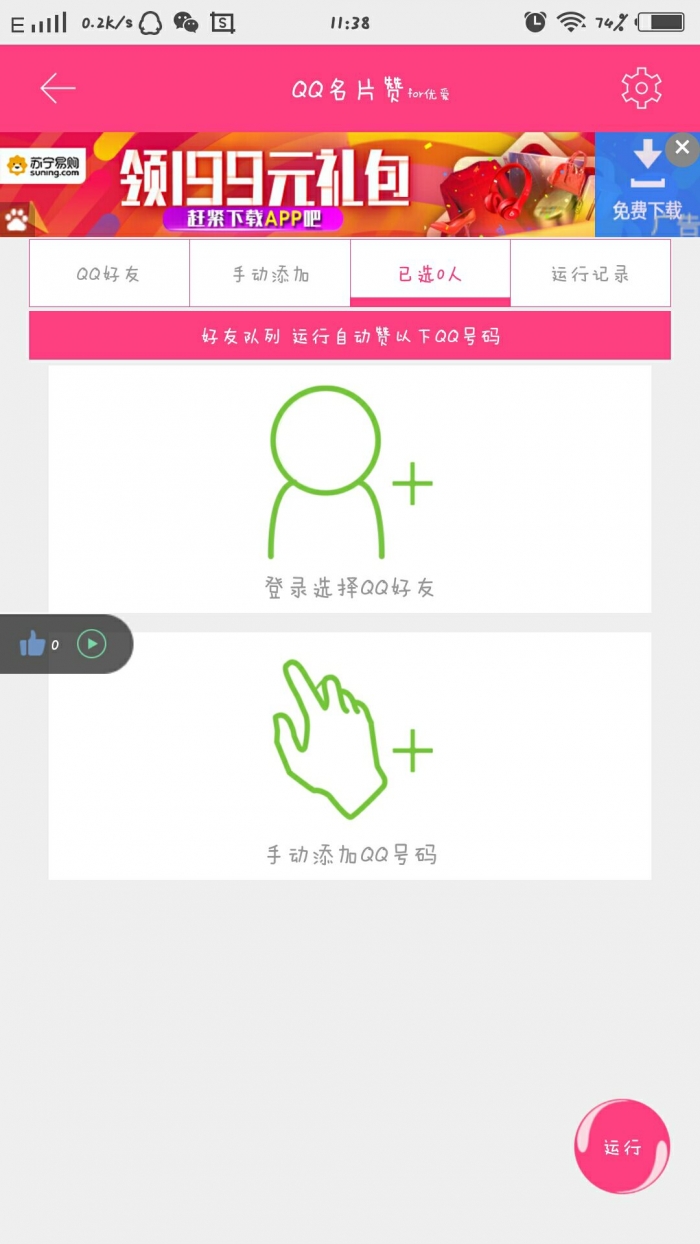

QQ名片刷点赞软件的核心逻辑,本质是对平台社交规则的“技术绕行”。这类软件通常通过模拟用户操作、调用非官方接口或利用平台漏洞,实现批量点赞。其技术路径可分为三类:一是“模拟点击式”,通过自动化脚本模拟人工点击,在短时间内对目标名片进行重复点赞;二是“接口调用式”,通过逆向分析QQ客户端或网页端接口,直接发送点赞请求,效率远高于模拟点击;三是“第三方平台联动式”,诱导用户授权登录第三方平台,利用其获取的权限进行跨账号点赞操作。从技术层面看,这些方法确实能在短时间内提升点赞数字,但这种“提升”能否转化为真实的社交价值,则需结合平台机制与用户需求进一步分析。

软件宣称的“有效性”停留在数字层面,却忽略了社交平台的真实价值逻辑。QQ作为即时通讯工具,其社交属性建立在真实互动与信任基础上。名片点赞数虽能直观呈现,但平台算法更关注互动质量——比如好友间的聊天频率、动态评论、空间访问等深度行为。若一个名片的点赞数突增,但互动数据(如评论、转发)寥寥无几,反而可能触发平台的风控机制,被判定为“异常数据”。此时,高点赞数不仅无法提升账号权重,还可能导致名片在社交推荐中被降权,甚至被标记为“虚假活跃”。此外,社交关系中的人对“点赞真实性”有天然判断:当好友得知你的点赞是通过软件“刷”出来的,而非基于真实内容认同,信任度反而会下降,这种“数字虚荣”最终可能成为社交关系的“负资产”。

从风险维度看,刷点赞软件的“有效成本”远超用户预期。首先,账号安全风险不可忽视。多数刷赞软件需用户输入QQ账号密码,或要求授权不明权限,为木马病毒、账号盗用埋下隐患——近年来,因使用第三方刷赞工具导致QQ被盗、个人信息泄露的案例屡见不鲜。其次,平台处罚力度持续升级。腾讯对QQ异常行为的打击从未松懈,从早期的“空间刷粉丝”到现在的“名片刷点赞”,已形成成熟的风控模型。一旦检测到非自然增长,轻则清空异常数据、限制社交功能,重则永久封禁账号,用户多年积累的社交关系可能毁于一旦。最后,法律风险亦不容忽视:若软件通过非法手段获取用户数据或破坏平台系统,开发者与使用者均可能面临法律责任。这些风险让软件的“短期有效”变得毫无意义,甚至可能造成无法挽回的损失。

从趋势看,随着社交平台智能化监管升级,刷点赞软件的“生存空间”正在被快速压缩。当前,QQ已引入AI行为分析系统,通过用户操作习惯(如点击频率、路径轨迹)、设备环境(如设备指纹、IP地址)等多维度数据,精准识别异常行为。例如,正常用户点赞通常具有“随机性”(时间、对象分散),而刷赞软件的点赞行为往往呈现“规律性”(固定时间间隔、集中目标),这种差异极易被算法捕捉。未来,随着风控模型持续迭代,不仅软件本身难以存活,使用记录也可能被纳入用户信用体系。对普通用户而言,依赖此类工具“包装”社交形象,无异于在流沙上建楼——看似坚固,实则不堪一击。

归根结底,QQ名片的真正价值不在于点赞数字的多少,而在于背后承载的社交信任与真实连接。社交的本质是人与人的互动,而非数据的堆砌。与其追求虚假的“高点赞”,不如通过分享真实生活、参与好友互动、维护真诚关系来构建健康的社交生态。对于QQ平台而言,完善风控机制、引导用户理性看待社交数据,是维护生态健康的关键;对用户而言,认识到“刷赞”的短期性与长期风险,回归社交的本质,才是提升个人社交形象的“有效路径”。毕竟,真正有价值的社交名片,从来不是“刷”出来的,而是“处”出来的。