2015年QQ名片刷赞是否有效,这个问题需要置于当时社交网络的特定生态中审视。彼时QQ仍是年轻群体社交的核心场域,QQ名片作为个人形象的“数字橱窗”,点赞数不仅是社交货币的直观体现,更在校园、职场等小圈层中隐含着认同感与地位象征。这种背景下,“QQ名片刷赞2015年有效吗”并非简单的技术可行性问题,而是涉及社交规则、用户心理与平台监管的多维博弈。其“有效性”本质上是一种短期伪需求,依赖平台监管漏洞与用户虚荣心的共生,却无法转化为真正的社交价值,反而为后续的社交生态恶化埋下伏笔。

2015年QQ名片的社交属性远超工具属性。当时QQ空间是年轻人展示生活、维系关系的主要平台,动态下的点赞互动构成社交反馈的核心机制。名片作为浓缩版的个人主页,点赞数直接关联“受欢迎程度”——班级群里谁的点赞多,更容易成为焦点;社团招新时,高赞名片能传递“社交能力强”的信号。这种集体无意识的需求,催生了灰色产业链:从早期的人工“互赞群”到自动化刷赞软件,技术门槛极低,成本低至几元即可买上百个赞。用户在获得即时满足的同时,却忽视了点赞背后的虚假性:这些点赞来自僵尸号或“养号”平台,无法形成真实社交连接,反而让QQ名片的社交属性逐渐异化为“数据表演”。

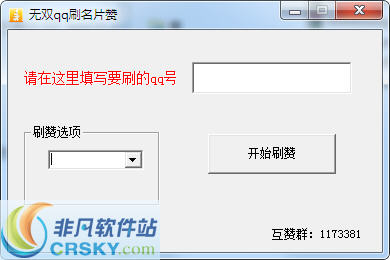

从技术层面看,2015年QQ对刷赞的监管确实存在滞后性。彼时平台算法主要关注点赞数量的增长,对点赞来源的合规性审核较弱。早期刷赞工具通过模拟人工点击、分散IP地址等方式,能绕过基础检测,使虚假点赞在短时间内“有效”显示在名片上。这种技术漏洞让部分用户误以为“刷赞=提升社交价值”,甚至将其视为社交竞争的“捷径”。然而,这种“有效”是脆弱的:一旦平台升级算法(如引入用户行为轨迹分析、设备指纹识别),刷赞数据便可能被系统标记,导致点赞数突然清零,甚至触发账号限流。更关键的是,虚假点赞无法沉淀为社交资产——当好友发现你的点赞列表里全是陌生账号,所谓的“高人气”反而会沦为笑柄。

用户心理的“即时满足”需求,是刷赞在2015年看似“有效”的另一重原因。在社交焦虑普遍存在的年轻群体中,高点赞数成为缓解“被忽视感”的速效药。一个学生可能为了在同学面前“有面子”,花几十块钱刷赞;一个职场新人可能希望通过名片点赞数传递“人缘好”的印象。这种心理驱动下,用户对“有效”的定义被窄化为“数据好看”,却忽略了社交的本质是真实互动。2015年前后,QQ空间已出现“点赞之交”的现象:人们热衷于互相点赞,却很少在动态下留言交流。刷赞进一步加剧了这种浅层社交,让QQ名片的“点赞数”从社交反馈异化为社交负担——为了维持数据,用户不得不持续投入成本购买虚假赞,陷入“刷-焦虑-再刷”的恶性循环。

随着社交生态的演变,刷赞的“有效性”在2015年后逐渐瓦解。一方面,QQ平台加大了对虚假互动的打击力度:2016年起,系统开始批量清理异常点赞数据,并对频繁使用刷赞工具的账号进行封禁。另一方面,用户需求从“数量崇拜”转向“质量追求”。随着微信的崛起,社交场景逐渐分化:QQ承载年轻群体的娱乐化社交,而微信更侧重熟人关系的深度连接。在QQ空间,用户开始更关注内容的真实性与互动质量,而非单纯的数据堆砌。此时,“QQ名片刷赞2015年有效吗”的答案已清晰可见:在监管漏洞与用户虚荣心的短暂窗口期,刷赞能制造“有效”的假象,但这种假象无法经受时间与社交逻辑的检验,最终沦为被唾弃的“数字泡沫”。

回望2015年,QQ名片刷赞现象本质是社交平台发展中的阵痛。当社交规则尚未完善、用户认知存在盲区时,灰色产业链得以野蛮生长;但随着平台治理的成熟与用户理性的回归,虚假数据终将失去生存土壤。真正的社交价值,从来不是靠刷赞堆砌的数字,而是源于每一次真诚的互动、每一次深度的连接。2015年的刷赞热潮,或许能给我们留下这样的启示:在数字社交时代,与其追求“有效”的虚假繁荣,不如回归社交的本质——用真实的内容与温度,构建属于自己的社交名片。