在QQ的社交生态中,“赞”不仅是互动的符号,更是用户活跃度的直观体现。然而,随着“QQ刷赞”成为部分用户快速提升社交存在感的捷径,一个核心问题浮出水面:这种看似无伤大雅的行为,是否会将账号推向封禁的边缘?答案并非简单的“是”或“否”,而是取决于行为模式、平台规则与风险控制机制的复杂博弈。

QQ刷赞行为的本质是“数据造假”,其形式早已从早期的“人工互助群”演变为如今的第三方工具、机器人矩阵甚至黑产链。用户通过付费或使用插件,可在短时间内获取数百乃至数千个赞,目的包括满足虚荣心、提升动态曝光度,甚至为微商、营销账号包装“可信度”。但这类行为直接挑战了平台对“真实社交”的底层逻辑——QQ作为腾讯旗下的核心社交产品,其算法与风控体系的核心目标,始终是识别并遏制异常互动数据,维护健康的内容生态。

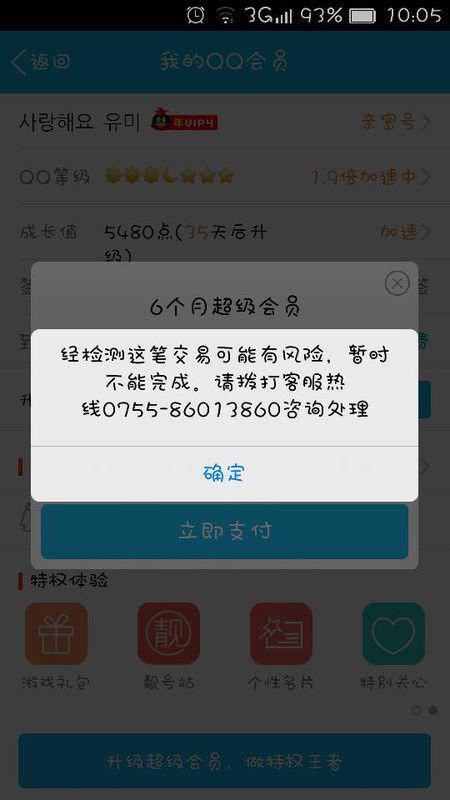

平台对刷赞行为的监管并非“一刀切”,而是基于多维度的风险分级判定。腾讯的风控系统会通过行为特征识别、数据阈值判定和用户画像分析三重机制进行监控。例如,单个账号在1小时内对同一用户或不同用户累计点赞超过200次,或通过非官方客户端(如修改版QQ、外挂插件)进行批量操作,系统会标记为“异常互动”;若短时间内多个新注册账号集中为同一目标点赞,则可能触发“矩阵刷赞”的深度排查。一旦被确认为违规,轻则临时限制“点赞功能”(24-72小时),重则冻结账号(7-30天),极端情况下(如涉及黑产、多次违规)将直接永久封禁。

封号风险的“临界点”往往与刷赞的规模、频率和工具有关。使用个人小号手动互助,偶尔少量刷赞(如每天10-20个),被系统精准打击的概率较低;但若依赖第三方工具进行“秒赞”“批量赞”,或通过“养号平台”操控上百个虚拟账号集中点赞,则几乎必然触发风控。曾有案例显示,某用户为提升动态热度,使用外挂工具在1小时内刷赞500次,账号当即被冻结15天,且动态数据被清零——这一结果并非偶然,而是平台对“破坏数据真实性”行为的零容忍态度体现。

更深层的风险在于,刷赞工具本身往往伴随着安全隐患。非官方插件需获取用户聊天记录、好友列表等敏感权限,部分恶意工具甚至会植入木马,窃取QQ账号密码及支付信息。用户在追求“虚假赞数”的同时,可能面临账号被盗、财产损失的双重风险。这种“得不偿失”的代价,使得刷赞行为的性价比极低——即便侥幸未被封号,个人信息泄露的风险也远高于几个“赞”带来的短暂满足感。

从平台规则来看,QQ用户协议明确禁止“使用第三方工具或外挂干扰平台正常功能”,而刷赞行为本质上是“通过非正常手段提升内容数据”,属于典型的违约行为。腾讯作为平台方,有权依据协议对违规账号采取处置措施,这一法律逻辑与微信、抖音等平台的规则一脉相承。值得注意的是,随着AI技术的发展,平台的风控系统已能识别“机器人点赞”的细微特征(如点赞间隔时间过于规律、账号无历史互动记录等),传统“人工刷赞”的生存空间正被急剧压缩。

对于普通用户而言,与其冒险刷赞,不如通过内容创作积累真实社交价值。一条有温度的动态、一次真诚的朋友圈互动,所获得的“赞”不仅是数据的堆砌,更是人际连接的真实映射。平台算法对优质内容的推荐权重远高于刷赞账号——高活跃度、高互动率的真实用户,其动态曝光量往往能超过依赖虚假数据的营销号。这种“正向激励”机制,本质上是在引导用户回归社交本质:“赞”的意义不在于数量,而在于共鸣。

归根结底,QQ刷赞行为的封号风险与违规程度直接挂钩,侥幸心理只会让账号价值清零。在真实的社交场景中,数据真实性是平台生态的基石,也是用户信任的保障。与其在规则的边缘试探,不如用真诚的内容与互动构建自己的社交网络——毕竟,一个经得起风控考验的账号,远比一堆虚假的“赞”更有价值。