在社交媒体竞争日益激烈的当下,QQ空间作为国内早期兴起的社交平台,至今仍承载着大量用户的社交记忆与情感表达。点赞功能作为互动的核心载体,不仅是用户情感认同的直观体现,更被部分人视为“社交价值”的量化指标。正因如此,各类“qq刷赞脚本软件”应运而生,打着“一键提升人气”“快速获取高赞”的旗号吸引使用者。但这类软件真的能实现其承诺的“效果”吗?深入分析其技术原理、实际价值与潜在风险,或许能让我们更清晰地认识到“有效”背后的真相。

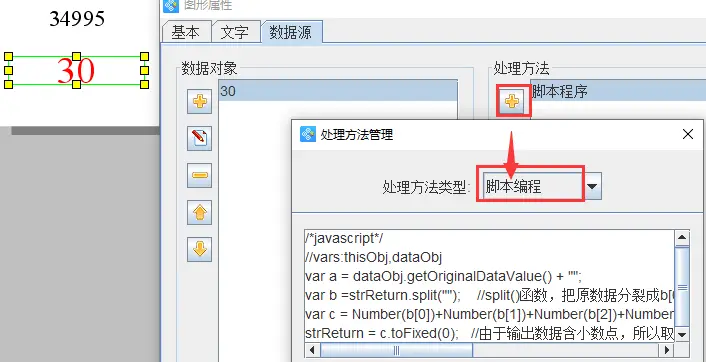

从技术层面看,qq刷赞脚本软件的“有效性”建立在模拟用户行为的基础上。这类软件通常通过脚本模拟真实用户的点击、跳转等操作,利用QQ平台的接口漏洞或第三方授权漏洞,向目标空间动态批量发送点赞请求。早期,由于平台反作弊机制不完善,部分脚本确实能在短时间内实现点赞数量的激增,让使用者获得“虚假繁荣”的满足感。然而,随着QQ平台技术迭代升级,其反作弊系统已能精准识别异常点赞行为——例如短时间内同一IP的频繁点赞、非活跃账号的集中互动、点赞时间与用户活跃度不匹配等。这意味着,如今的qq刷赞脚本软件即便能短暂“刷”出数据,也极易被平台判定为作弊,导致点赞被清理、账号被限权,甚至永久封禁。从技术对抗的角度看,脚本软件的“有效性”本质上是一场与平台规则的“猫鼠游戏”,而规则制定者永远掌握着最终的解释权与技术优势。

短期数据提升是否等同于“有效”?这是判断qq刷赞脚本软件价值的核心问题。对部分使用者而言,看到动态下点赞数字从个位数跃升至三位数,确实能带来即时性的心理满足,尤其在微商、自媒体等需要展示“影响力”的场景中,高点赞量似乎能成为“信任背书”。但这种“有效”本质上是虚假的——点赞用户多为机器模拟或僵尸号,与内容本身毫无关联,更不会产生真实的评论、转发等深度互动。从社交价值来看,点赞的核心意义在于传递情感共鸣:朋友分享生活点滴,你的点赞是对其情绪的回应;创作者输出优质内容,你的点赞是对其努力的认可。而脚本刷出的“点赞”,剥离了情感联结,沦为冰冷的数字游戏。当使用者发现这些点赞无法转化为真实的社交关系、商业合作或内容传播时,所谓的“有效”便会迅速崩塌。更值得警惕的是,过度依赖虚假数据,还可能让使用者陷入“数据焦虑”——当真实互动与虚假数据形成巨大落差时,反而会对正常的社交表达产生怀疑。

除了技术局限与价值虚化,qq刷赞脚本软件还潜藏着多重风险。从账号安全角度,这类软件通常需要获取用户的QQ账号密码、授权信息等敏感数据,部分恶意脚本甚至内置木马程序,会导致账号被盗、个人信息泄露,甚至引发财产损失。从法律层面看,《网络安全法》《互联网用户公众账号信息服务管理规定》等明确禁止通过技术手段刷量炒信,情节严重者可能面临行政处罚。更深远的影响在于,对虚假数据的纵容,正在破坏健康的社交生态。当“点赞”可以买卖,当“人气”可以伪造,用户将难以分辨内容的真实质量,优质创作者可能因无法与“刷量者”竞争而逐渐流失,最终导致平台内容劣质化、社交信任度下降。这种“饮鸩止渴”的“有效”,不仅损害个体利益,更侵蚀着整个社交环境的根基。

事实上,真正的“社交有效”从来不是数字的堆砌,而是内容的穿透力与关系的真实度。与其依赖qq刷赞脚本软件制造虚假繁荣,不如将精力投入到优质内容的创作中——一篇真诚的动态、一张用心拍摄的照片、一段有观点的分享,远比千篇一律的虚假点赞更能吸引真实关注。同时,主动维护健康的社交关系:与朋友真诚互动,为优质内容点赞评论,让每一次“点赞”都成为情感流动的载体。这样的“有效”,或许不会立竿见影地带来数字暴涨,却能沉淀出长期、稳定的社交价值,让QQ空间回归其作为“情感连接平台”的本质。

归根结底,qq刷赞脚本软件的“有效性”是一个被商业话术包装的陷阱。它用短期数据满足使用者的虚荣心,却以长期风险、价值虚化和生态破坏为代价。在社交媒体日益注重真实性的今天,放弃对虚假数据的追逐,回归内容与关系的本质,才是实现“真正有效”的唯一路径。毕竟,社交的意义从来不是“被多少人看见”,而是“与谁建立了真实的联结”。