在QQ生态中,社交数据的“量化”始终是部分用户追逐的目标,而“QQ刷赞自动下单”作为一种看似能高效提升社交权重的操作模式,近年来在灰色地带反复试探。这种模式通常通过第三方工具或脚本实现“自动刷赞”与“下单”的联动,即用户设定目标后,系统自动完成点赞任务并支付费用,理论上能节省人工操作时间。但深入拆解其技术逻辑、平台规则与实际效果后会发现,QQ刷赞自动下单的“可行性”仅停留在表面,其背后隐藏的技术瓶颈、合规风险与价值虚化,使其成为一项高风险低回报的伪需求。

技术层面:自动化脚本与反作弊系统的“猫鼠游戏”

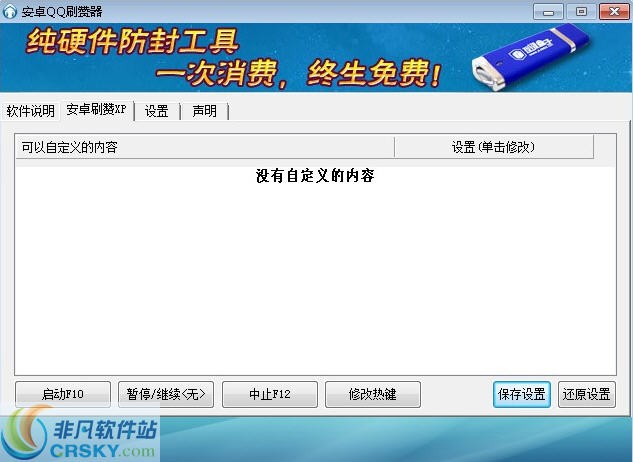

QQ刷赞自动下单的技术核心,在于模拟用户操作行为绕过平台检测。早期部分工具通过模拟点击、伪造设备指纹等方式实现批量点赞,但随着腾讯反作弊系统的迭代,这种低级手段早已失效。当前所谓的“自动下单”工具,多依托于破解QQ的API接口或利用第三方平台的数据漏洞,通过自动化脚本完成“登录-搜索目标动态-触发点赞-支付佣金”的全流程。然而,这种技术路径存在三重硬伤:

其一,动态验证码与风控拦截。腾讯的鹰眼系统已能实时识别异常操作频率,例如短时间内对同一用户或多个用户进行高频点赞,会触发图形验证码、短信验证甚至临时封号,而自动化工具对复杂验证码的识别率不足30%,导致操作中断率居高不下。

其二,设备指纹与账号关联风险。自动下单工具常需固定设备或IP池进行操作,但腾讯的设备指纹系统能精准识别虚拟机、模拟器等异常环境,一旦被标记,关联账号可能面临“社交限权”——如动态可见度降低、好友推荐功能失效,甚至被判定为“营销号”封禁。

其三,支付接口的稳定性问题。多数自动下单工具需对接第三方支付平台完成佣金结算,但这类平台本身处于灰色地带,腾讯一旦检测到异常资金流动,会立即冻结交易,导致用户“钱赞两空”。

规则层面:平台生态的“红线”与合规边界的模糊

腾讯对QQ社交数据的管控遵循“真实、有效、安全”的原则,其《用户协议》明确禁止“任何形式的虚假流量操作,包括但不限于刷赞、刷粉丝、刷评论”。这意味着QQ刷赞自动下单从诞生之日起,就踩在了平台规则的“红线”上。

一方面,账号处罚的“连带效应”。若用户使用自动下单工具被系统检测,轻则动态点赞数据被清零、账号功能受限,重则永久封禁。更关键的是,QQ的社交关系链具有强关联性,一旦主账号被封,关联的小号、群聊可能受到牵连,导致用户多年的社交积累归零。

另一方面,法律责任的“隐性风险”。自动下单工具的运营方多无资质,用户支付佣金后若遇到跑路、数据泄露等问题,难以通过法律途径维权。2023年某案例中,深圳一用户因使用QQ刷赞工具导致账号被盗,不法分子利用其好友关系链实施诈骗,最终用户不仅损失了资金,还承担了部分连带责任。

平台规则的刚性本质决定了“QQ刷赞自动下单”的“可行”只是侥幸心理的产物——或许短期内能蒙混过关,但长期来看,与系统对抗的代价远大于收益。

价值层面:虚假数据的“泡沫”与真实社交的背离

用户追逐QQ刷赞自动下单,本质是希望通过量化数据提升社交影响力,但这种“捷径”恰恰违背了社交的核心逻辑——真实互动。

从数据质量看,自动刷赞的“点赞”毫无社交价值。这些点赞多来自“僵尸号”或“羊毛党”,用户画像与目标受众毫无关联,无法形成有效互动。例如,商家若通过自动下单为产品动态刷赞,看似“热度高涨”,实际转化率却趋近于零,反而可能因数据异常被潜在客户质疑真实性。

从社交生态看,虚假数据会破坏平台的信任机制。QQ的社交场景强调熟人关系链,虚假点赞会让用户对“热门动态”的真实性产生怀疑,长此以往,整个社区的互动质量会下降,最终损害所有用户的体验。这也是为何腾讯持续加大打击力度——维护真实社交生态,远比容忍虚假数据更重要。

从用户自身看,依赖刷赞的“社交焦虑”会形成恶性循环。部分用户因追求“点赞数”而忽视内容质量,陷入“刷赞-焦虑-再刷赞”的怪圈,最终失去对社交本质的感知。真正的社交影响力,从来不是靠数字堆砌,而是通过优质内容、真诚互动积累的信任与连接。

现实选择:与其追逐“自动下单”,不如回归内容本质

面对“QQ刷赞自动下单是否可行”的疑问,答案已清晰可见:技术不可持续、规则不可逾越、价值不可持续。与其将时间与金钱投入高风险的灰色操作,不如选择合规且有效的方式提升社交影响力。

例如,通过优化内容质量——分享真实的生活动态、专业的行业见解,吸引同频用户自然点赞;或利用QQ的官方功能,如“QQ看点”“兴趣部落”,精准触达目标受众,建立真实的社交连接。这些方式虽然见效较慢,但积累的是“有效数据”,能真正转化为社交资产。

归根结底,社交的本质是“人”与“人”的连接,而非数据的数字游戏。QQ刷赞自动下单的“可行性” illusion,不过是浮躁社交心态的投射——当用户放下对“量化”的执念,回归真实与真诚,才能在社交生态中获得真正的认可与价值。