QQ刷赞群为何至今仍然存在?这个问题背后,藏着社交网络时代用户需求的深层逻辑,也折射出平台生态与人性欲望的微妙博弈。在微信、抖音等平台早已对刷量行为重拳出击的当下,QQ这个看似“老派”的社交工具,却依然为刷赞群提供了生存土壤。这并非偶然,而是多重因素共同作用的结果。

社交展示需求是刷赞群存在的根本驱动力。QQ的用户群体中,学生和年轻职场人占比较高,这部分群体对“被看见”“被认同”的渴望尤为强烈。QQ空间的日志、说说、相册等功能,构成了他们展示生活、表达自我的主要场景。一条动态获得多少点赞,直接关系到用户的“社交价值感”——当现实社交中的认可难以快速获得时,虚拟世界里的点赞数成了最直观的“社交货币”。刷赞群的本质,就是为这种需求提供“即时满足”的渠道。用户通过群内互助或付费服务,快速积累点赞,在心理上获得“我很受欢迎”的慰藉。这种需求并非QQ独有,但在QQ的半熟人社交生态中表现得更为突出:好友列表既有同学、同事等强关系,也有游戏群、兴趣群等弱关系,点赞的“含金量”介于熟人社交的“真情实感”和陌生人社交的“毫无负担”之间,让用户既在意数据,又不必担心熟人过度审视,从而为刷赞提供了合理化的心理空间。

QQ群功能的灵活性为刷赞群提供了技术土壤。与微信的“强关系、轻功能”不同,QQ群在功能设计上更偏向“社群运营”,支持匿名聊天、文件传输、群投票、群打卡等多样化功能,且群成员上限更高(最高可达2000人)。这种灵活性让刷赞群可以轻松实现“互助机制”:群主通过设置群规(如“点赞后截图发群”“每日任务打卡”),组织成员进行“点赞互刷”,甚至开发简单的机器人程序自动分配任务。同时,QQ群的“临时群”“群裂变”功能,让刷赞群的扩散成本极低——一个群成员可以轻松拉好友入群,群规模在短时间内指数级增长。此外,QQ空间的“可见范围”设置(如“部分好友可见”“仅自己可见”)也为刷赞提供了“隐蔽性”:用户可以设置动态对刷赞群成员可见,既满足了展示需求,又避免了熟人圈的“尴尬”,这种“可控的虚荣心”进一步刺激了刷赞需求。

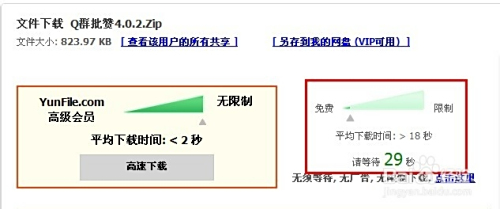

低成本与高回报的“性价比”让刷赞群难以根除。相比于刷粉丝、刷播放量等“重成本”刷量行为,刷赞的操作门槛和资金成本极低。用户只需花几分钟时间为群友点赞,或支付几元至几十元不等(根据点赞数量和账号等级定价)就能获得大量点赞,这种“低成本高回报”的模式对普通用户极具吸引力。尤其对于学生群体,他们缺乏资金但时间充裕,更倾向于选择“互助刷赞”而非付费服务;而对于一些小商家或自媒体新人,刷赞群能快速提升账号的“活跃度数据”,在平台算法中获得初步推荐,这种“数据启动”的价值让他们愿意为少量付费。这种“需求-供给”的闭环,让刷赞群形成了稳定的生态链:从普通用户到群主,从互助刷到付费刷,每个角色都能在链条中找到自己的位置,从而让刷赞群具备了自我繁殖的能力。

平台监管的滞后性与用户“灰色需求”的隐蔽性,让刷赞群游走在规则边缘。虽然腾讯平台一直禁止“刷量”行为,但QQ刷赞群的隐蔽性让监管难度极大。一方面,刷赞多为“点对点”的互助行为,用户之间没有直接的金钱交易(即使有,也多通过QQ红包等小额支付,难以追踪),平台很难通过算法识别“异常点赞”——毕竟用户主动为好友点赞是正常社交行为,平台无法区分“真实点赞”与“刷赞点赞”。另一方面,QQ群的数量庞大(据公开数据,QQ群总数超亿级),人工审核成本极高,平台只能依赖用户举报,但多数刷赞群成员是“自愿参与者”,很少主动举报,导致群组存活周期较长。更重要的是,用户对“轻微违规”的容忍度较高:他们认为刷赞只是“小打小闹”,不会像诈骗、色情那样造成实质性危害,甚至将其视为“社交技巧”,这种普遍的“默许”态度,让刷赞群获得了“灰色生存空间”。

社交焦虑与“数据攀比”的文化,进一步催生了刷赞群的生存土壤。在社交媒体时代,“点赞数”逐渐演变成一种“社交KPI”,用户之间无形的“数据攀比”加剧了社交焦虑。当看到好友动态的点赞数远超自己时,很多人会产生“被边缘化”的恐慌,进而通过刷赞来“维持平衡”。这种焦虑在QQ的年轻用户群体中尤为明显:学生担心自己的动态“没人点赞”会被同学嘲笑,职场新人希望通过高点赞数塑造“受欢迎”的形象,甚至一些游戏玩家会将QQ空间的点赞数视为“社交地位”的象征。刷赞群恰好为这种焦虑提供了“解药”——它让用户意识到“原来大家都需要刷赞”,从而在心理上获得“我不是一个人”的安慰,甚至将刷赞视为一种“社交默契”。这种“集体无意识”的参与,让刷赞群从“个别行为”变成了“群体现象”,难以被简单取缔。

刷赞群的存在,本质上是社交平台“真实性”与“表演性”矛盾的体现。社交平台的设计初衷是促进真实连接,但用户却逐渐将其异化为“表演舞台”——通过精心编辑的内容、夸张的互动数据来塑造“理想自我”。刷赞群就是这种“表演”的“后勤保障”:它为用户的“表演”提供数据支撑,让他们在虚拟世界中维持“完美形象”。然而,这种“虚假繁荣”终究无法填补真实社交的缺失——当用户习惯了通过刷赞获得认同,反而会降低在真实互动中的投入意愿,形成“越刷越孤独”的恶性循环。对于平台而言,如何平衡“数据真实性”与“用户体验”,如何引导用户从“刷数据”转向“建真实连接”,是亟待解决的难题。

QQ刷赞群的存在,并非平台监管的疏漏,也不是用户单纯的“虚荣心”作祟,而是社交生态中需求、技术、心理、文化等多重因素交织的必然结果。随着用户对“真实社交”的回归和平台算法的完善,刷赞群的生存空间可能会被逐渐压缩,但只要“社交展示需求”和“数据焦虑”存在,这种“变通形式”就会以新的形态出现。或许,真正的解决之道不在于“堵”,而在于“疏”——平台通过优化社交机制(如减少数据曝光、强化真实互动),用户通过调整社交心态(如降低对点赞数的依赖),共同构建一个更健康、更真实的社交环境。