在社交媒体深度渗透的当下,点赞已成为衡量内容热度、用户认可度的重要指标,随之衍生的“刷赞花样”成为运营者、创作者乃至品牌方绕不开的话题。刷赞的常见方法有哪些?这些技巧是否真能带来预期价值?又潜藏着哪些被忽视的风险?本文将从专业视角解析刷赞的本质,拆解主流方法,并探讨合规运营的真正路径。

刷赞的本质:流量焦虑下的短期博弈

刷赞,即通过非自然手段获取平台点赞数,其核心动因源于流量焦虑与数据崇拜。在算法推荐逻辑下,高赞内容往往能获得更多曝光,进而吸引粉丝、达成商业转化——无论是个人创作者的“涨粉梦”,还是品牌的“营销KPI”,都让“点赞数据”成为硬通货。然而,这种对短期数据的追逐,催生了层出不穷的“刷赞花样”,从人工互赞到黑产工具,从“点赞群组”到“数据造假产业链”,本质上是对平台规则的试探,也是对真实内容价值的背离。

常见刷赞方法拆解:从人工到黑产的技术博弈

刷赞的花样之所以层出不穷,源于平台反作弊系统的迭代与“刷赞者”的博弈。当前主流方法可分为以下几类,每种方法的技术逻辑与风险特征各不相同:

人工刷赞:最原始的“体力活”

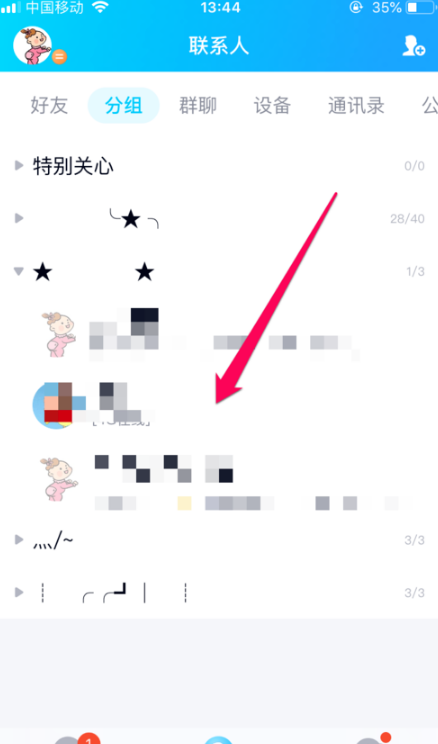

早期刷赞多依赖人工操作,通过兼职人员、互赞群组或“点赞机器人”手动完成。例如,在QQ群、微信群中,成员发布内容后互相点赞,或通过平台“任务悬赏”吸引用户点赞。这类方法操作简单,但效率低下——人工点赞速度有限,且难以大规模复制;同时,同一账号频繁点赞易被平台识别为异常,导致账号限流。

脚本与自动化工具:机器刷赞的“升级版”

随着技术发展,脚本和自动化工具成为刷赞主力。通过模拟用户行为(如随机浏览、停留、点击),脚本可在短时间内为大量内容点赞。这类工具通常依托“模拟器”或“虚拟机”环境,伪造用户设备指纹,降低被检测风险。然而,平台早已部署AI反作弊系统,通过分析点赞频率、设备ID、用户行为轨迹等数据,仍能精准识别机器操作。一旦被标记,不仅内容会被降权,账号还可能面临封禁风险。

第三方刷赞平台:黑产化的“数据服务”

更隐蔽的刷赞方式是通过第三方平台购买“点赞套餐”。这些平台宣称“真实用户点赞”“防检测技术”,实则通过三种渠道操作:一是利用“养号矩阵”(批量注册虚假账号)点赞;二是与灰色产业合作,诱导用户点赞(如“下载APP送赞”“观看视频点赞”);三是接入境外服务器,规避平台监管。这类服务价格低廉(千赞仅需几元至几十元),但数据质量极低——点赞用户与目标受众毫无关联,甚至可能是僵尸账号,不仅无法带来真实流量,还会污染内容数据,误导运营决策。

互赞互评生态:看似合规的“灰色地带”

部分创作者采用“互赞互评”模式,加入创作者社群,通过“你赞我我赞你”的方式交换点赞。这种方法看似“用户自愿”,实则违背了平台“真实互动”的原则。平台算法会分析点赞的“双向性”——若两个账号长期高频互赞,且无其他真实互动行为,仍会被判定为异常。此外,这种模式依赖“人情交换”,难以规模化,且容易引发社群矛盾(如“未及时回赞”的信任危机)。

合规获赞技巧:从“刷数据”到“真互动”的价值重构

刷或许能带来短期数据繁荣,但长期来看,虚假点赞会稀释内容价值、损害账号公信力。真正可持续的获赞,应回归内容本质与用户需求。以下是经过验证的合规技巧,帮助创作者摆脱“刷赞依赖”:

内容垂直化:精准匹配目标用户

平台算法倾向于将内容推送给感兴趣的用户,因此“垂直内容”更易获得精准点赞。例如,美妆博主聚焦“新手教程”,科技博主深耕“产品测评”,通过持续输出垂直领域价值,吸引真正对内容感兴趣的用户。这类用户点赞率高,且能转化为忠实粉丝,形成“内容-点赞-粉丝-更多互动”的正向循环。

互动引导设计:激发用户主动参与

点赞是最低成本的互动,但若能引导用户进行评论、转发、收藏等深度互动,不仅能提升账号权重,还能让点赞数据更具含金量。例如,在内容结尾提问“你最喜欢哪个功能?”“有没有类似经历?”,或发起“点赞+转发抽奖”活动,用激励手段促使用户主动点赞。关键在于“价值交换”——用户点赞是因为内容提供了价值(知识、情感、娱乐),而非强制要求。

用户画像匹配:在“对的时间”推送

同一内容在不同时间段发布,点赞量可能相差数倍。通过平台后台数据(如“粉丝活跃时段”),分析目标用户的在线习惯,选择流量高峰期发布内容,能获得更多自然曝光。此外,结合热点事件(如节日、社会话题)创作内容,也能借助流量红利获得额外点赞,但需注意“热点相关性”,避免生硬蹭热度。

数据迭代优化:从高赞内容中找规律

定期分析账号内“高赞内容”的共同点:是标题更具吸引力?封面图更精美?还是内容结构更清晰?通过拆解成功案例,提炼可复制的创作公式。例如,某博主发现“故事化+干货总结”的内容点赞率更高,便持续优化内容结构,最终实现粉丝与点赞量的双增长。

刷赞的代价与行业趋势:虚假数据的反噬与合规觉醒

刷赞看似“低成本高回报”,实则暗藏巨大风险。对个人而言,虚假点赞会导致账号权重下降,甚至被平台封禁;对品牌而言,虚假数据会误导营销决策,损害用户信任——某美妆品牌曾因“刷赞被扒”,引发消费者抵制,最终销量下滑。

行业趋势正在转向:一方面,平台反作弊技术不断升级,从“单一数据检测”到“用户行为链路分析”,刷赞的生存空间被大幅压缩;另一方面,用户对“虚假数据”的容忍度降低,更倾向于关注“真实体验”。例如,小红书、抖音等平台已推出“真实笔记”“优质内容”标签,鼓励创作者输出有价值的内容,而非堆砌数据。

刷赞的花样或许能带来短暂的光鲜,但社交媒体的终极逻辑是“真实连接”。无论是个人创作者还是品牌方,都应摒弃“数据至上”的浮躁心态,回归内容本质——用有价值的内容打动用户,用真实的互动建立信任。唯有如此,点赞才能真正成为“认可”的象征,而非“泡沫”的堆砌。在合规与价值的赛道上,慢即是快,真即是久。