刷赞群在社交媒体上的真实意思究竟是什么?这个问题看似简单,实则触及了当代社交生态的深层逻辑——它不仅是数字时代的“数据造假工具”,更是用户对社交认同的焦虑、平台算法的异化、以及商业价值量化共同作用下的复杂产物。要理解其真实内涵,需剥离“点赞”这一行为的表面功能,深入其背后的社交心理、平台机制与商业逻辑。

刷赞群:从互助点赞到数据产业链的演变

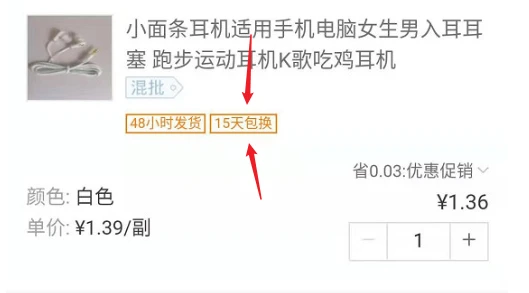

刷赞群的本质,是一种通过群体协作或付费服务,为社交媒体内容快速获取大量点赞的社群组织。早期,它以“互助点赞群”的形式出现,用户在群内发布自己的内容链接,其他成员通过点击“赞”按钮完成互助,核心逻辑是“你帮我赞,我帮你赞”,依赖人工操作实现低成本的流量积累。随着需求增长,逐渐衍生出付费刷赞模式——通过专业平台或中介,用技术手段(如虚拟账号、AI模拟点击)批量生成点赞,形成一条从“需求方-中介-技术供给方”的数据产业链。无论是互助群还是付费群,其核心始终围绕“点赞”这一社交符号的量化价值展开,只是运作逻辑从“人人为我”的互助,异化为“金钱换数据”的商业交易。

真实意思:社交货币通胀下的“数字生存策略”

点赞在社交媒体中早已超越“喜欢”的本意,成为一种“社交货币”——用户通过获取点赞证明内容价值,塑造理想化的自我形象,甚至积累社会资本。刷赞群的存在,本质上是这种“社交货币”通胀的应对机制。当点赞成为内容优劣、人气的核心指标,用户便陷入“点赞焦虑”:若内容点赞数过低,可能被判定为“不受欢迎”,进而影响社交形象(如朋友圈的“面子”、博主的专业度)。这种焦虑催生了刷赞需求,用户通过刷赞快速“充值”社交货币,维持数字身份的“体面”。对普通用户而言,刷赞是应对社交压力的短期策略;对博主、商家而言,则是突破平台算法的“生存手段”——多数算法将点赞量作为内容分发权重的关键指标,高点赞意味着更多自然流量,进而带来商业变现机会。

价值与陷阱:短期满足与长期风险的博弈

刷赞群的价值逻辑是“即时满足”:一条普通内容可能需要数天才能积累百赞,而通过刷赞群,可在几分钟内达成“爆款”假象,满足用户的虚荣心与成就感。对商业账号而言,高点赞能提升品牌曝光度,吸引潜在客户,甚至成为广告主评估合作价值的依据(如“10万赞=10万曝光”的粗暴换算)。但这种价值建立在虚假数据之上,潜藏巨大风险。平台层面,刷赞违反用户协议,轻则限流、降权,重则封号;用户层面,长期依赖刷赞会导致内容创作本末倒置——为追求点赞而迎合低质内容,忽视真实表达与价值输出;社会层面,虚假流量破坏了社交媒体的信任生态,当用户发现“10万赞”背后可能是机器操作,对平台内容的真实性产生怀疑,最终损害的是整个社交生态的根基。

趋势与挑战:从“明面互助”到“地下黑产”的隐秘化

随着平台反作弊技术升级(如图像识别、行为轨迹分析),刷赞群正从公开互助转向更隐蔽的地下运作。早期互助群因依赖人工操作,易被平台监测;如今的付费刷赞则通过“真人模拟点赞”(雇佣真实用户批量操作)、“跨平台引流”(如私域交易)、“技术伪装”(模拟真实用户点击行为,如随机间隔、多设备切换)等方式规避监管。同时,AI技术的普及让刷赞手段更“智能”——深度伪造虚拟账号、模拟用户画像,甚至通过评论、转发等组合互动制造“真实流量”假象。这种隐秘化趋势对平台监管提出更高要求,也对用户的数据辨别能力构成挑战:当点赞数不再代表真实反馈,用户如何判断内容价值?

回归本质:刷赞群背后的社交生态反思

刷赞群的真实意思,最终指向一个核心矛盾:社交媒体在“连接人与人”的初衷下,逐渐异化为“数据比拼”的竞技场。用户对点赞的追逐,本质是对“被看见”“被认可”的渴望;而刷赞群的出现,不过是这种渴望在算法与商业裹挟下的畸形产物。要破解这一困局,需多方协同:用户需回归内容创作本质,用真实价值替代数据泡沫;平台需优化算法,减少对单一指标的依赖,引入更立体的内容评价体系(如评论质量、用户停留时长);社会需倡导健康的社交观念,拒绝“唯点赞论”的浮躁心态。唯有如此,社交媒体才能摆脱“点赞焦虑”,回归分享与连接的本质——毕竟,真正有价值的社交,从来不是数字的堆砌,而是真实的共鸣。