刷赞app是什么?它并非简单的“点赞工具”,而是集自动化操作、多平台适配、数据伪装于一体的社交辅助软件,核心功能是通过技术手段模拟人工点赞行为,帮助用户在社交媒体平台上快速完成对他人内容的批量点赞操作。在当下“流量即注意力”的社交生态中,这类工具悄然成为部分用户提升社交存在感、突破平台算法推荐的灰色手段,其运作逻辑与背后折射的社交心理,值得深入剖析。

刷赞app的技术本质,是对“人工点赞”行为的数字化复刻与加速。不同于用户手动点击点赞按钮的随机性与低效性,这类软件通过预设脚本模拟用户操作路径:识别目标内容(如图文、视频)的点赞按钮位置,模拟手指点击动作,甚至通过控制点击间隔(如每次点赞间隔1-3秒随机延迟)、模拟页面滑动停留时间,来规避平台对“机器行为”的初步识别。早期部分刷赞app曾尝试对接平台API接口直接触发点赞,但随着微信、微博、抖音等平台封闭化运营,这种“直连”方式已基本失效,当前主流技术转向“模拟器+真机操作”模式——通过在安卓模拟器或iOS越狱环境中运行脚本,或利用群控设备批量操作,实现“一人控制多机”的点赞效率。同时,为应对平台风控系统,开发者还会集成IP代理池(切换不同地理位置IP)、设备指纹伪装(模拟不同型号手机的硬件特征)等技术,进一步降低被识别的概率。

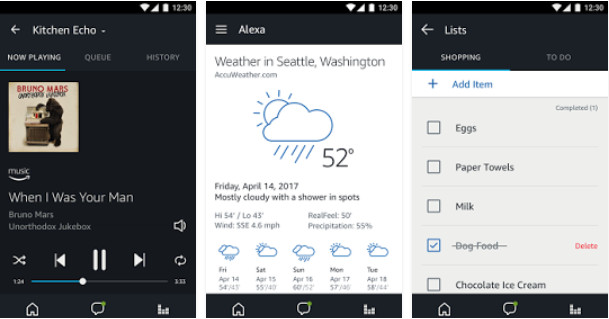

那么,刷赞app具体如何“给别人点赞”?其操作流程可拆解为“目标选择—参数配置—启动执行—数据反馈”四步。用户需先选择目标平台(如微信朋友圈、微博超话、抖音短视频等),再设定点赞范围:是针对特定好友(如“给最近一周发布的所有朋友圈点赞”)、特定账号(如“给某位博主的10条最新动态点赞”),还是泛化目标(如“随机给同城女性用户发布的视频点赞”)。随后配置参数,包括点赞数量(如“每条内容点赞1-3次”)、执行速度(如“每小时完成100次点赞”)、时间段(如“仅在早8点晚10点操作”),部分高级版本还支持“关键词筛选”(如仅点赞含“美食”“旅行”标签的内容)。启动后,软件自动进入目标页面,通过图像识别或DOM解析定位点赞按钮,触发点击操作。完成后,用户可通过后台查看“点赞任务进度表”,实时显示已完成点赞的内容链接、目标账号及时间戳,部分工具甚至提供“点赞截图生成”功能,用于伪造互动记录。

这种“批量点赞”行为背后,隐藏着多维度的应用场景与用户动机。对普通个体用户而言,最直接的驱动力是“社交虚荣心”:在朋友圈或微博中,高点赞数被视为内容受欢迎的证明,部分用户通过刷赞营造“人缘好”“生活精彩”的假象,缓解社交焦虑。对商业用户而言,刷赞是低成本“流量包装”手段:商家为新品宣传帖刷赞,可制造“爆款”假象吸引真实用户关注;微商为产品动态刷赞,试图提升账号权重,增加自然曝光机会;甚至部分MCN机构会为旗下网红的早期内容刷赞,助力其突破平台“冷启动”流量池。此外,还存在一种“恶意刷赞”场景:竞争对手通过刷赞给对手账号制造“异常数据”,触发平台风控导致限流,或通过大量低质点赞(如刷赞后迅速取消)干扰对方正常社交秩序。

然而,刷赞app的“价值”建立在破坏平台生态规则的基础上,其长期风险远大于短期收益。对平台而言,虚假点赞扭曲了社交数据真实性:微博曾披露,其平台日均产生超1亿次虚假互动,其中刷赞占比达30%,导致算法无法准确识别优质内容,推荐效率大幅下降;抖音的“完播率+点赞率”双权重机制下,刷赞账号可能获得短期流量倾斜,但真实用户发现内容“名不副实”后,会通过“踩”“举报”等行为反噬,进一步拉低内容权重。对用户而言,虚假互动无法转化为真实社交关系:刷赞获得的点赞无法带来有效评论或私信,反而可能因“点赞对象异常”(如给陌生低质内容点赞)被好友视为“行为怪异”,损害真实社交信任。更严重的是,账号安全风险:多数刷赞app要求用户授权登录社交媒体账号,或植入恶意插件窃取用户数据,2023年国家网信办通报的“社交类APP违法违规收集使用个人信息”案例中,超20%涉及刷赞软件。

当前,平台与刷赞app已进入“技术对抗”的螺旋升级。平台方持续升级风控模型:微信通过“用户行为序列分析”识别异常点赞,如同一账号在1小时内给50个不同用户点赞,或给3个月无互动的旧内容突然点赞;抖音引入“AI视觉识别”技术,检测点赞操作的轨迹是否符合人类手指滑动特征(如点击速度过快、轨迹过直);微博则建立“用户信用分”体系,对频繁触发风控的账号限制点赞功能。而刷赞app开发者则转向“精细化模拟”:开发“真人行为库”,收录不同年龄段用户的点赞习惯(如年轻人喜欢快速滑动,中年人习惯逐条浏览);推出“分时段随机任务”,将24小时拆分为多个“自然互动时段”,模拟人类碎片化社交行为;甚至尝试与“内容农场”合作,通过批量发布低质内容,为刷赞提供“合理”目标,降低单条内容的异常度。

刷赞app的本质,是数字时代社交“异化”的缩影:当点赞数成为社交价值的量化标准,用户便试图通过技术捷径“优化”数据,却忽略了社交互动的核心是真实连接。未来,随着平台反制技术成熟与用户对“真实社交”需求的回归,刷赞app的生存空间将逐渐压缩。但对普通用户而言,更重要的是建立健康的社交认知:在点赞与被点赞之外,真正有价值的社交互动,源于内容的思想碰撞、情感的真诚流动,而非冰冷的数字堆砌。刷赞app的存在,恰如一面镜子,照见了数字社交的浮躁与焦虑,也提醒我们:回归真实,才是社交的长远之道。