在社交媒体运营与个人形象管理的需求驱动下,“刷说说赞”作为一种快速提升互动数据的方式,催生了特定工具市场的形成。刷说说赞的在线机器工具作为这一需求的直接产物,其获取渠道与技术逻辑成为部分用户关注的焦点。这类工具通过自动化脚本或接口调用模拟用户点赞行为,虽能在短期内优化数据表现,但其背后的技术原理、使用风险及合规边界,需结合行业实践与监管趋势进行系统性审视。

一、刷说说赞工具的存在形式:从聚合平台到定制化服务

寻找“刷说说赞的在线机器工具”,本质上是在技术实现方式与服务模式中筛选符合需求的产品。当前市场上,这类工具主要呈现三种存在形态:

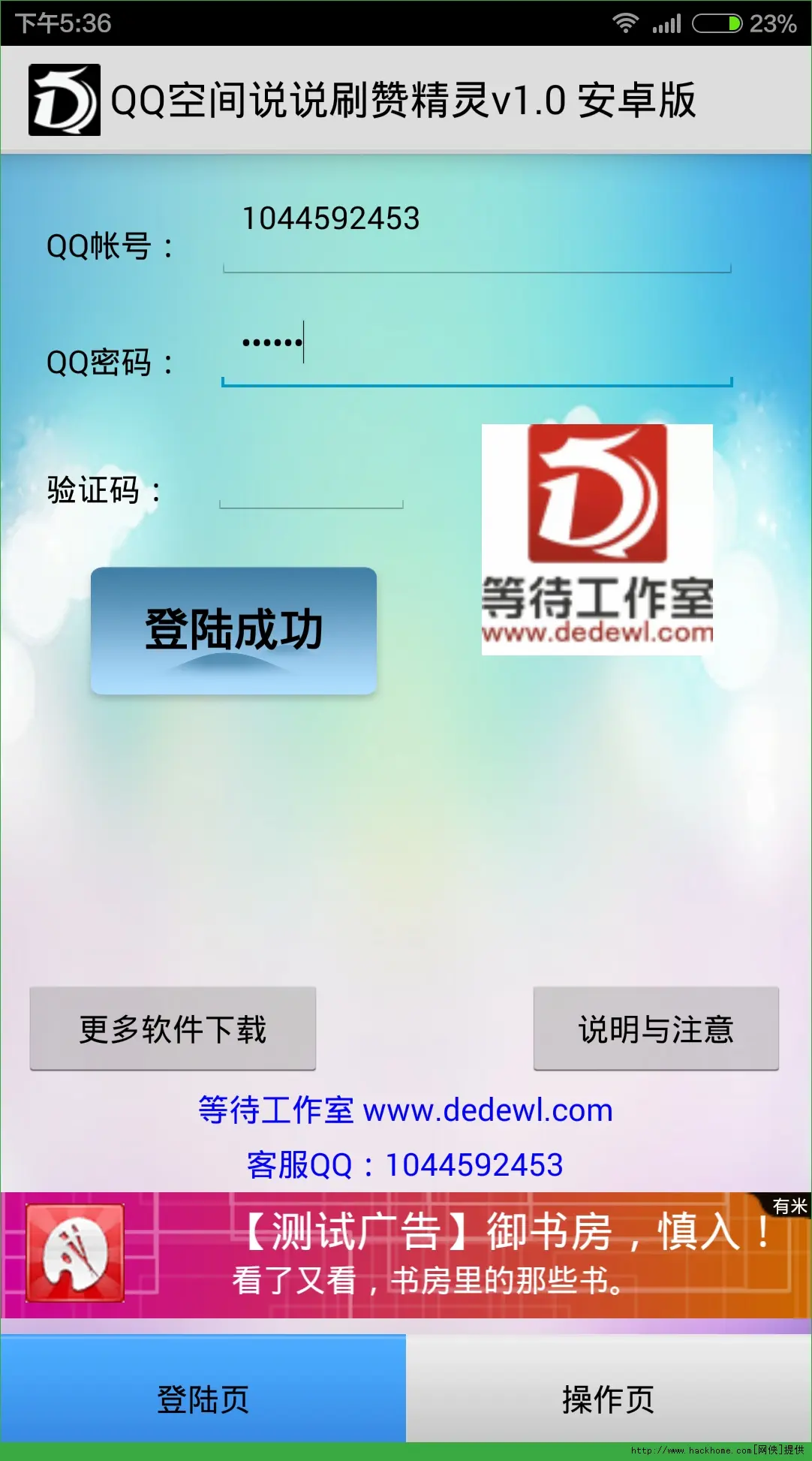

一是第三方聚合平台类工具。这类平台通常以“社交营销助手”“数据提升服务”为名义,提供多平台(如QQ说说、朋友圈、微博等)的点赞、评论、转发等一站式服务。用户通过关键词搜索“在线刷说说赞工具”“说说点赞平台”,可发现大量此类网站,其操作流程多为“选择平台→输入说说链接→设置点赞数量→完成支付”,后台通过分布式服务器模拟不同IP地址的点赞行为。值得注意的是,此类平台多采用“按量付费”模式,价格从几元至数百元不等,但部分平台存在“跑路”“数据注水”等风险,用户需谨慎甄别。

二是脚本与插件类工具。技术能力较强的用户倾向于通过编写脚本或安装浏览器插件实现刷赞功能。例如,基于Python的Selenium框架可模拟浏览器操作,自动访问目标说说并触发点赞;而Chrome等浏览器上的“社交助手”类插件,则通过调用页面接口实现批量互动。这类工具的优势在于灵活性高、成本较低,但需用户具备一定的编程基础,且存在因插件漏洞导致账号被盗的风险。

三是定制化开发服务。针对企业级用户或批量运营需求,部分技术团队提供“刷说说赞工具”的定制开发服务,可根据平台规则调整技术方案,例如通过模拟真实用户行为轨迹(如随机间隔、停留时间)降低被检测概率。此类服务通常价格较高,且多游走在灰色地带,其合规性与稳定性存疑。

二、用户需求驱动:社交认同与商业利益的博弈

刷说说赞工具的流行,背后是用户对“社交价值量化”的深层需求。对个人用户而言,说说点赞数被视为内容受欢迎程度的“硬指标”,高点赞量能够满足社交认同感,甚至影响个人在社交圈的影响力;对企业或自媒体而言,点赞数据是内容算法推荐的重要参考,较高的互动率可能带来更多自然流量,从而实现营销转化。

然而,这种“数据驱动”的需求也催生了虚假繁荣的隐患。部分用户过度依赖工具刷赞,忽视了内容质量的核心价值,导致社交生态中出现“数据泡沫”。例如,一些低质内容通过刷赞获得高曝光,反而挤压了优质内容的生存空间,这与社交媒体“真实连接”的初衷背道而驰。

三、风险与挑战:技术滥用背后的合规与安全隐忧

尽管刷说说赞工具看似能满足短期需求,但其潜在风险远大于收益。从平台规则视角看,几乎所有社交平台均明确禁止“刷量”行为,一旦通过技术手段被检测到,轻则内容删除、限流,重则导致账号封禁。例如,QQ空间近年来通过AI算法升级,已能有效识别异常点赞行为(如短时间内同一IP大量点赞、无用户停留记录的机械点击),违规账号将面临功能限制甚至永久封禁。

从用户安全视角看,使用第三方刷赞工具极易引发数据泄露风险。此类工具通常要求用户提供账号密码、手机号等敏感信息,后台可能通过木马程序窃取用户隐私,或利用账号进行恶意营销、诈骗等违法活动。2022年,某“刷赞平台”因数据库泄露导致数万用户社交账号信息被公开售卖,便是典型案例。

此外,从法律层面看,若刷赞行为涉及商业竞争,可能构成《反不正当竞争法》中的“虚假宣传”或“商业诋毁”。例如,企业通过刷赞伪造产品影响力,误导消费者,需承担相应的法律责任。

四、行业趋势与理性建议:回归内容本质,构建健康社交生态

随着平台监管技术迭代与用户素养提升,刷说说赞工具的生存空间正逐渐被压缩。一方面,社交平台通过引入AI行为分析、设备指纹识别等技术,大幅提升了异常行为的检测精度;另一方面,用户对“真实互动”的需求日益增强,单纯的数据堆砌已难以形成长期影响力。

对于有提升社交数据需求的用户而言,与其依赖高风险的“刷说说赞的在线机器工具”,不如通过内容优化与运营策略实现自然增长:例如,结合热点话题创作优质内容、引导用户评论互动、合理利用社交平台的“话题标签”功能等。这些方法虽然见效较慢,但能积累真实用户群体,建立可持续的社交影响力。

归根结底,社交媒体的核心价值在于“连接”而非“数据”。刷说说赞工具或许能在短期内制造虚假繁荣,但唯有真实、优质的内容才能赢得用户的长期信任。在合规与理性的框架下,回归内容本质,才是社交运营与个人形象管理的正道。