在社交媒体深度渗透日常生活的当下,“社交互动”已成为衡量账号价值与个人影响力的重要指标,而“刷说说赞软件”与“卡盟”服务作为快速提升数据的工具,被部分用户视为“破局捷径”。然而,这种依赖技术手段实现的“互动繁荣”,真的能转化为有效的社交连接吗?要回答这一问题,需先剥离数据表象,深入社交互动的本质,再审视刷赞工具与卡盟服务的真实逻辑及其带来的长期影响。

社交互动的核心是“双向奔赴”的情感连接,而非单向的数据堆砌。无论是朋友圈的点赞、评论,还是说说的转发、回复,其价值本质在于信息传递后的情感共鸣与反馈闭环。一条旅行说说获得的真实点赞,可能来自朋友对美景的向往或对经历的支持;一次工作动态的积极评论,或许能促成后续的合作机会。这种基于真实关系的互动,能强化个体在社交网络中的存在感,构建信任资本,甚至带来实际的社会资源流动。而“刷说说赞软件”制造的点赞,本质是机器模拟的“虚假信号”——用户明知这些赞来自陌生人或程序,却无法将其转化为情感认同,数据再高也无法形成互动的“价值闭环”。正如社交心理学研究表明,人类对“虚假赞赏”具有天然的敏感度,过度依赖此类数据反而会降低个体的社交自信,形成“数据依赖症”。

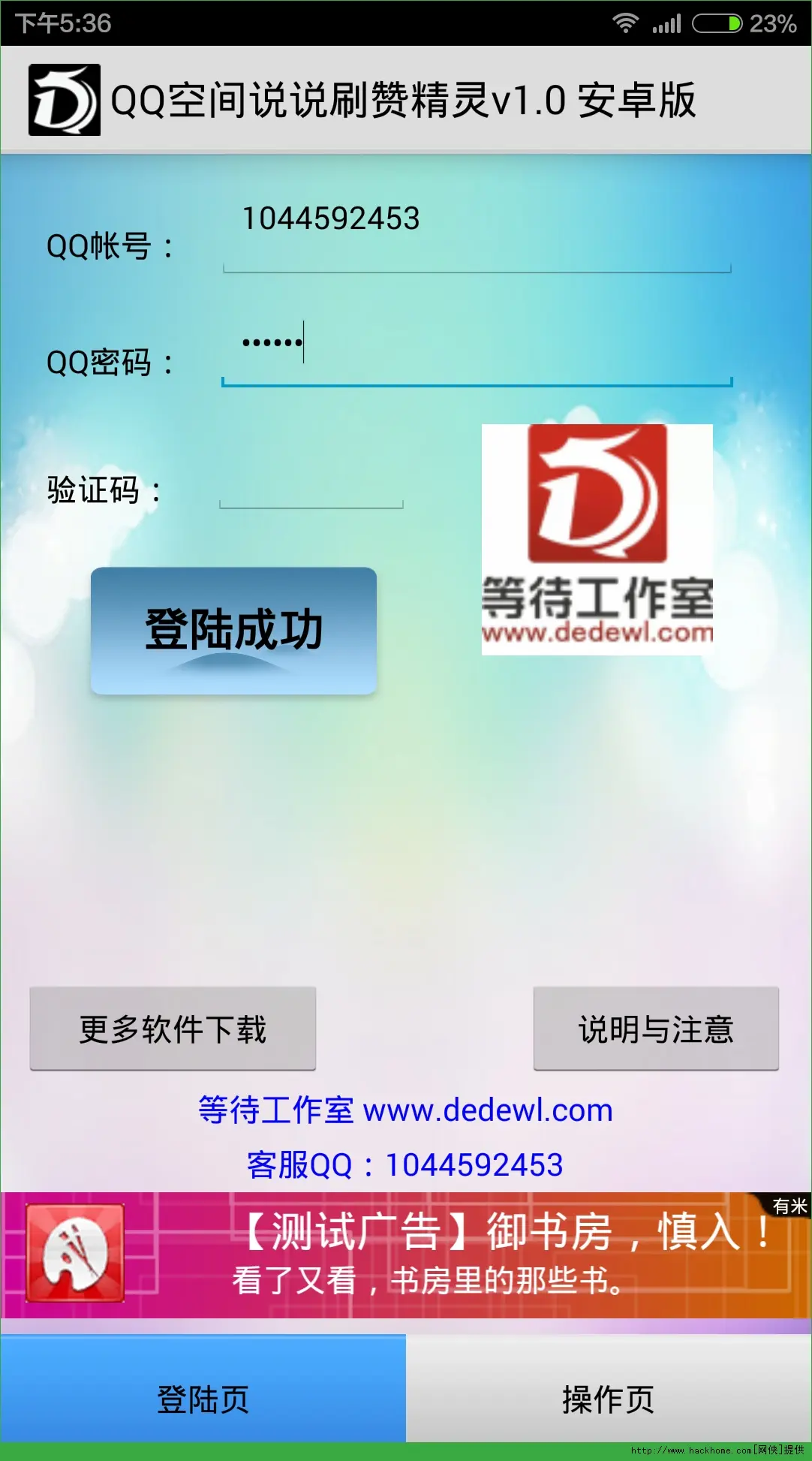

“卡盟”作为刷赞服务的产业链枢纽,其运作逻辑进一步暴露了“虚假互动”的脆弱性。卡盟平台通过整合大量“僵尸号”“养号矩阵”,以低价向用户提供点赞、评论、转发等“定制化数据服务”,看似解决了“互动量不足”的痛点,实则将社交互动异化为可交易的商品。这种模式下,用户购买的不仅是数字,更是一种“社交幻觉”:当账号突然收获数百条陌生人的点赞,用户可能误以为自己的内容获得了广泛认可,却忽略了真实社交场景中“点赞-评论-深度交流”的自然递进。更关键的是,卡盟服务的“流量包”往往缺乏持续性——今天刷1000赞,明天可能因平台风控清零,这种“过山车式”的数据波动,不仅无法沉淀社交价值,反而会让账号陷入“刷-封-再刷”的恶性循环,最终消耗用户的社交信誉。

从平台规则与算法演进的角度看,刷说说赞软件与卡盟的“有效性”正被持续压缩。主流社交平台早已建立成熟的反作弊机制,通过行为分析(如点赞频率异常、账号活跃度低)、内容识别(如批量同质化评论)等手段,精准打击虚假互动。一旦账号被判定为“数据异常”,轻则限流降权,重则永久封禁,用户苦心经营的社交账号可能毁于一旦。更值得警惕的是,平台算法正从“重数量”向“重质量”转型——当系统识别到某条说说的点赞量高但评论、转发量低,或互动账号多为“僵尸号”,会自动降低其推荐权重,这意味着“刷来的赞”不仅无法提升内容曝光,反而可能让优质内容被淹没。正如某社交平台产品经理曾透露:“我们现在更关注‘互动深度’,比如用户在评论区停留的时间、是否发起话题讨论,这些真实行为才是衡量内容价值的核心。”

更深层的矛盾在于,刷赞行为本质上是对“社交焦虑”的病态应对。在“点赞即认同”“数据等于影响力”的畸形社交观念下,部分用户为快速获得存在感,选择走捷径。然而,社交互动的真正魅力,恰恰在于其“不可预测性”与“真实性”——一条精心撰写的动态可能只收获寥寥数赞,却引发挚友的深度共鸣;一次随意的分享或许意外连接了志同道合的陌生人。这些“小而确幸”的互动瞬间,才是构建高质量社交关系的基石。过度依赖刷赞软件,相当于将社交主动权让渡给冰冷的代码,错失了通过真实互动积累社会资本的机会。长期来看,这种“数据造假”还会扭曲用户的社交认知:当习惯了用虚假点赞填补空虚,用户可能逐渐丧失创造优质内容、维系真实关系的动力,最终在“社交面具”中迷失自我。

那么,拒绝刷赞与卡盟服务,是否意味着社交互动的提升无计可施?显然不是。真正有效的社交互动,从来不是“刷”出来的,而是“经营”出来的。例如,通过输出垂直领域的高价值内容(如专业知识、生活感悟),吸引同频用户的自然关注;主动在他人动态下进行真诚评论(而非复制粘贴的模板化回复),形成“你来我往”的互动氛围;定期与好友进行一对一深度交流,巩固强社交关系。这些方法虽然见效较慢,却能沉淀出“高粘性、高价值”的社交网络,为个人与职业发展带来持续助力。

归根结底,“刷说说赞软件卡盟能否有效提升社交互动”这一问题的答案,早已隐藏在社交的本质中:互动的有效性,不在于数据的虚假繁荣,而在于连接的真实深度。当用户选择用真诚替代数据,用内容换取代赞,社交互动才能真正成为滋养个体成长的土壤,而非被流量逻辑裹挟的数字游戏。在社交媒体日益回归内容本质的今天,放下对“点赞数”的执念,或许才是提升社交互动的终极解法。